知の巨人とうたわれたジャーナリストの立花隆は、2021年4月30日に入院先の病院で急性冠症候群により亡くなりました。享年80歳でした。

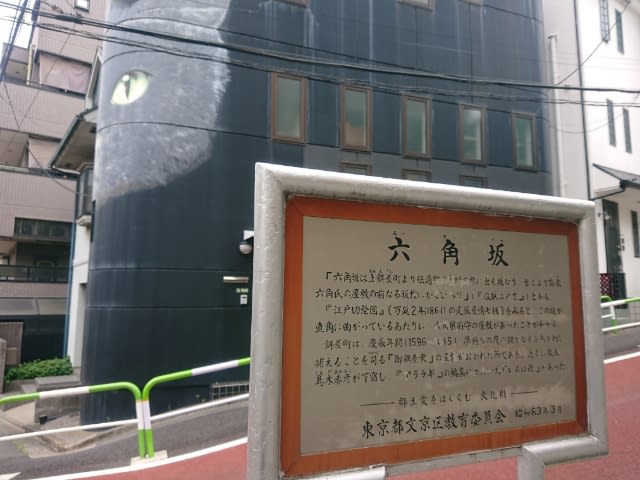

その立花隆が拠点としていたのが、文京区の小石川にある猫ビルと呼ばれる事務所です。猫ビルは仕事場であると同時に巨大な書庫であり、ワインセーラーを備えた趣味の城でもありました

最寄り駅は東京メトロの後楽園駅もしくは都営地下鉄の春日駅になります

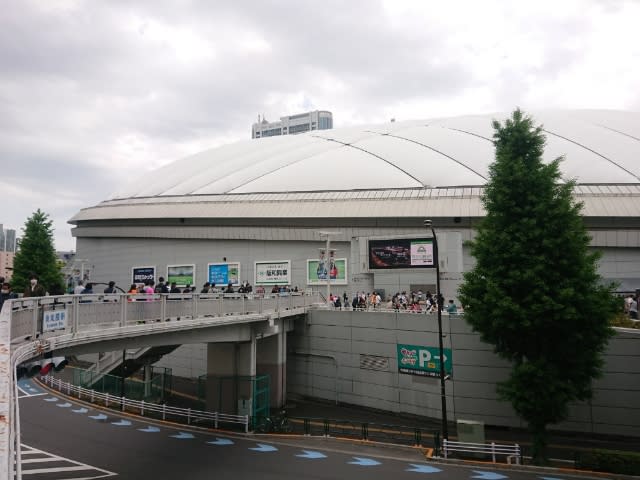

立花隆は大学を卒業すると文芸春秋に入社しますが、野球の取材だけは嫌だと話すと上司から生意気な奴だと思われ、最初の一週間は野球の取材をさせられます。それですぐに会社を辞める決心をしたそうです(といってもやめたのは2年後ですが)。野球には死ぬまで興味がありませんでしたが、事務所が東京ドームに近いとは皮肉な話です

地図をみると、すぐ横に礫川公園があります。その公園に隣接するのが東京都戦没者霊苑で、その角を曲がって真っ直ぐ行った坂道に猫ビルがあります

(上の地図でみると左端の真ん中からやや下あたりにあります)

こちらが隣接する礫川公園

その敷地と共有するのが東京都戦没者霊苑になります

ここの大通りの横断歩道をわたり

真っ直ぐ進みます

その先に進むと

みえてきました

猫ビルです

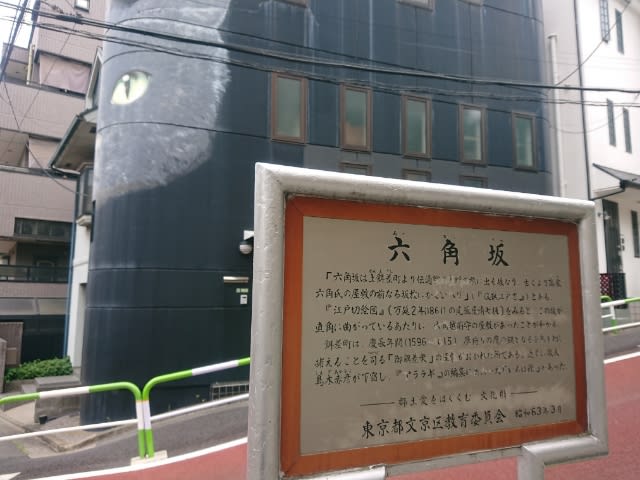

六角坂という坂にあります。文京区は台地の縁にあたるので坂道がとにかく多く、道も入り組んでいます

想像以上に細いです。駅から10分ほどとアクセスの良い場所に立っていますが、こんなに狭いならかなり安いお値段で買えたのかもしれません

見上げると可愛い顔をしてます

事務所を閉鎖した伝言です

テレビでも立花隆は、ここから出入りしていました

屋上のペントハウスでは、パーティーなども開かれていたようです

このビルで起きた出来事については、三代目の秘書である佐々木千賀子さんが活写した著書「立花隆秘書日記」に詳しく綴られています。

佐々木さんは1993年から1998年のあいだに立花隆の秘書をつとめ、立花隆がもっとも脂の乗り切っていた時期にその仕事ぶりを垣間見てきた人物です。

立花隆に対しては尊敬の眼差しを向けつつも批判を臆さず、ユーモアもあって、なかなか面白い本でした。

佐々木さんはコピーライターから小松左京の秘書を経て、やがて立花隆の秘書に就任します。のちにスタジオジブリで原作を探すコーディネーターを任されるなど多彩な顔の持ち主です。

「立花隆秘書日記」では色んな出来事が紹介されているのですが、特に印象深かったのは田中角栄が死亡した時の話です。メディアによる合同取材が終わって疲れ果てていた佐々木さんを見かけた立花隆が、「角栄は何度も死なないからもう大丈夫だよ」と冗談を交えて労をねぎらった言葉。

インターネットの黎明期にサイトを紹介する仕事の時では、いろんな編集者にエロサイトの凄さを熱弁してたなんて話も暴露されていました。

編集者から間接的に聞かされた話のようですが、男性ならほとんどが心当たりある話ではないでしょうか(インターネットを通してエロサイトを見たことがない男性はいないと断言できます)。

交流があった編集者は追悼文の中で、「僕たちの世代は女性差別をしてしまうものなんだ」と語る立花隆の言葉を紹介していました。

世代的には女性蔑視はどうしても身についたものと自覚していたらしく、そのあたりで佐々木さんが立花隆を批判する遠因があったのかもしれません。

ただ、こうした多くの批判を読んでいても、おおむね立花隆は常識的な感性の持ち主だったのではないかと思いました。

自宅の引っ越しのときは、家族やスタッフに任せっきりで自分は逃げていたなんて話もあるのですが、この程度の話しか出てこないところにむしろ好感がもてました。佐々木さんが「引っ越しが終わりましたよ」と伝えると、「うん、分かった」と素直に喜ぶところも微笑ましかったです。

立花隆はあらゆるジャンルの本を出版し、視野の広さはとにかく驚かされるばかりです。そんな数ある本の中で個人的に気に入っているのは、「がん 生と死の謎に挑む」です。

著書の中では、癌は放置しろと主張する当時は慶大専任講師だった近藤誠さんと対談した部分があり、近藤さんの考えに一定の評価を表明していました。

病気の人間を放置しろとする考えは当然多くの人たちから反発を受け、近藤さんへの批判は今も根強くあります。

ただ、癌治療に伴う副作用の問題、癌治療の限界といった様々な知見を含めると、納得できる部分が多いと書かれてありました(医者の集いでも、医師たちがいかに抗がん剤は意味がないかをみんなで話し合っていたそうです)。

批判される意見に限定的であれ賛同するということは、当然ながらその矛先が自分にむかう可能性もあったはずです。しかし、それを覚悟のうえで認めるところに心意気や信念の強さを感じました。

千慮一失という言葉があるように、誰もがつねに正しい考えを持っているわけではありません。

しかし立花隆が目指したジャーナリストの姿勢は、最後まで正しかったのではないでしょうか。