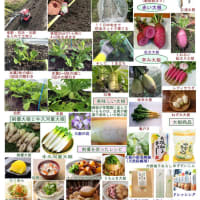

茨城県が海産二枚貝で、ハマグリに次いで誇るのが「ホッキ貝」です。名前の由来は、

アイヌ語由来説や北海道が主漁獲地であることから、「北に寄った貝」で北寄貝とい

う説があります。尚、正式な名称は「姥貝(うばがい)」で、30年近い寿命を持つこ

とから名付けられました。でも、市場では姥貝の名で呼ばれることはなく、ホッキ貝

が市場名として通っています。ホッキ貝は茨城以北から北海道の沿岸域で漁獲され、

鹿島灘が分布の南限とされており、大洗港と鹿島港、波崎漁港から輪番で漁の船が出

ています。貝の大きさは10㎝以上になり、鹿島灘の有名な大ハマグリと同等から更に

大きいです。しかし、市場価格は大ハマグリの1/4~1/3ほどで安い。ですから、ホッ

キ貝は貝殻も中身も大きく、見ごたえがあり、更に、食べごたえが満点なのでお財布

にとっても優しいのです。調理はむき身を湯掻いたお刺身をはじめ、炊き込みご飯

・混ぜご飯、バター焼き、天ぷら・フライ、お吸い物、カレーなど、様々な料理で味

わうことができます。最大漁獲地の北海道産のホッキ貝は加熱すると足の部位が赤く

なりますが、鹿島灘のものは桃色に変わることから「もも色ホッキ貝」と呼び、ブラ

ンド化しています。今回は茨城が誇る二枚貝「もも色ホッキ貝」を紹介します。

<ホッキ貝とは>

ホッキ貝は、バカガイ科に属する2枚貝で、外見はハマグリとよく似ており、大きさは

幅13~15㎝にもなる大きな貝です。アサリやシジミなどの食用二枚貝の中で最も大きく、

一年に1cmしか成長しないため、大きくなるまで何年もかかります。ホッキ貝は日本海

側では富山県以北、太平洋側は茨城県以北の沿岸から北海道・シベリアにかけての冷た

い海域に分布し、内海には棲まず、外海に面した潮間帯から水深30mまでの砂地に生息

しています。近縁種のナガウバガイがカナダやペルーなどに生息し、国内ではこの貝が

冷凍品として流通しています。回転ずしの安いホッキ貝はこの輸入貝を使っています。

産卵期は春です。食べるのは足の部分と貝柱、ヒモの部分でワタは食べません。近年は

国内産も回転ずしネタとして登場し、身近な貝になりつつあります。生でも食べられま

すが、さっと湯通しすることで、北海道産は黒っぽい足の先が赤く発色し、茨城産はも

も色に発色して甘味が強くなります。

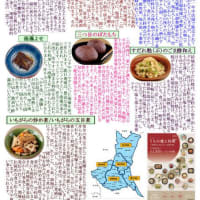

<ホッキ貝の漁獲量ランキング>

北海道・苫小牧市がホッキ貝の街として有名ですね。2019年は苫小牧市が前年比26トン

増の842トン。2位は別海町(462トン)、3位は根室市(428トン)、4位は青森県三沢市

(404トン)でした。2021年の報道では苫小牧市は20年連続でトップです。主産地が北

海道であることがよく分ります。南限域の茨城県は、現在ランク外の10位以下です。

<ホッキ貝の豆知識>

1.ホッキ貝の旬:旬は主に冬から初春までとされています。産卵期は6月で、冬場に脂肪

分や栄養を蓄えて海が温かくなってきた頃に蓄えたものを産卵の為に使います。その

ため栄養を蓄えている時期が最も身が詰まっていて美味しく、逆に産卵後は栄養を使

い切り身も痩せて旨味も少ないのです。

2.栄養価と効能:栄養素として特徴的なのはビタミンB12が豊富に含まれていること。ビ

タミンB12は赤血球中のヘモグロビン生成を助け、脳から神経伝達を正常に保つ働き

があり、悪性の貧血にも有効なビタミンです。この栄養素、実は野菜からはほとんど

摂取できないのです。またホッキ貝には旨味成分であるアミノ酸も豊富に含まれてい

ます。特にグリシンは高血圧や脳卒中の予防、保湿作用・酸化防止作用もあり、美肌

効果が期待できます。更に、タウリンは一 疲労回復の原因となる乳酸の蓄積の抑制や、

コレステロール値を下げて、血圧の上昇抑制、肝臓へ働きかけ肝細胞の再生を促し肝

臓の機能を正常に戻す効果があります。ホッキ貝は美味しくて健康にも良い一石二鳥

の栄養成分がたっぷり入っているのです。

3.ホッキ貝の漁法:

(1)噴流式桁網漁:北海道・東北が主流の漁法。砂に潜っている貝を船上からの高圧水

流で掘り返します。貝を傷めないので、茨城県でもこの漁法です。

(2)桁網漁:高圧水流を使わず貝桁網でゆっくり海底を曳く。今は網の重量が軽く改良

されています。

(3)突き採り漁業:勘を頼りに5,6mの棒の先に4本のつめが付いたヤスを巧みに操る伝

統漁法。函館の前浜だけで行われています。

4.ホッキ貝のヒモ(水管)は食べられる?:ここも食べられる部位です。ホッキ貝は内臓以外

は食べることができる貝で、ヒモも身と合わせて調理することができます。

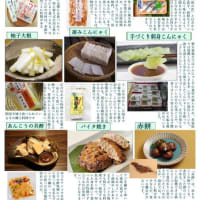

5.砂抜き・下処理方法:ホッキ貝は砂地に生息しているため、中にジャリジャリとした砂を

沢山含んでいることが多いです。しかし、一般的な水に浸けて待つ砂抜きの方法では、

ホッキ貝の砂はなかなか出すことができません。切り開いて洗う方法で砂抜きを行い

ます。

(下処理方法)

(1)殻から身をはずす:まずは殻から身をはずします。包丁を使えば簡単に取ることがで

きます。

(2)内臓を取って水洗い:内臓を切り取ったら水洗いでよく砂を洗い流します。ホッキ貝

の内臓(ウロ)は美味しくない上に、砂を多く含んでいるので食べる部分ではありません。

6.保存期間:①貝がついたままだと冷蔵庫で1週間、②身だけなら冷蔵庫で3日、③冷凍庫

に入れて2週間から3週間ぐらいは日持ちします。但し、①湯通しする事。生のまま冷

凍すると繊維が壊れてしまい、解凍後に味が著しく落ちます。湯通しで破壊される事を

防ぎます。②内臓(ウロ)を除去します。これで臭みを抑えます。

7.寄生虫について:ホッキ貝には身と殻の間に寄生虫が存在します。ほとんどのホッキ貝に寄

生していると言われており、名前はヒモビルというもの。小さいヒルのような外見をして

いる虫で、食べても体には無害。殻から取り出した身をサッと洗えば取り除けます。

8.ホッキ貝の天敵:「カシパン」と呼ばれるウニの仲間です。ホッキ貝と同じような場所に住

み、餌のプランクトンを奪い合います。その時に、上に乗って水管をふさいで、ホッキ貝

が栄養を摂れなくなって死んでしまいます。

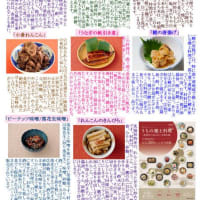

<ホッキ貝のレシピ>

ホッキ貝は通年で出回っていますが、美味しいと言われる旬の時期は冬季から初春です。流通

量が多く、比較的安いのがいいですね。基本的に剥き身にして利用しますが、剥きやすく、万

人向きの味なのでもっと一般家庭で利用すべきだと思います。

- お刺身:肉厚でジューシーな貝の旨味を堪能できてとても美味しいです。

- 湯通しをするとホッキ貝の生臭さが軽減され、歯ごたえのある食感を楽しめます。

- また、ホッキ貝の貝柱やヒモの煮汁で炊いた炊き込みご飯は旨味成分が溶け出した出汁が

ご飯に染み込んで風味がよく、季節を問わずおすすめの食べ方です。

そのほか、フライ、バター焼き、酢のものなどいろいろな料理で食されます

<ホッキ貝突き採り漁業の詳細>

突き採り漁業は、北海道・函館市の渡島総合振興局管内北斗市(旧上磯町)前浜だけで行われ

ている伝統的な漁法です。長さ6~8mのアルミ製の棒(ほこ:昔は木の棒でしたが、現在はアル

ミが主流です。)の先に4本の鉄製の爪(ヤス)を付けた漁具を使用します。この漁具で海底を

突き、「コツコツ」と手に伝わる感触を頼りにホッキガイを探します。見つけたホッキガイを壊

さないようにヤスの間に挟み込んで漁獲します。熟練した技術が必要で水揚げに個人差がでます

が、乱獲から資源を守る効果があります。目視による漁法のため、無傷もの、大物が多く、最高

級品として高値で取引されています。

<茨城県のホッキ貝漁獲>

茨城県のホッキ貝の漁期は、春の産卵の時期を休漁期間として、6月から次の年の4月までが多い

です。漁法は「噴流式桁網漁」で、船の上からポンプで海水を送り出し、海底の土をやわらかくし

て掘り起こしながら、マンガ(貝桁網)でほっき貝を掻き出すのです。レンコンを掘り出すのと同

じ要領です。漁獲量は貝の生息密度で時間当たりの量が変わります。

漁場に着くと、船尾からマンガが投げ込まれます。操船1名、投げ入れ1名の2名体制です。だから

操業はなかなか大変です。マンガは貝が分布する水深帯を曳かなければならないから、海岸と平行

に曳く必要があります。それは海岸線近くの波を、船の横腹で受けながら船上作業を行うことを意

味しますから、大きく揺れるのです。漁場がごく沿岸とはいえ、外海にひらけた鹿島灘では海が穏

やかでなければできない漁なのです。

船の速度は1時間でおよそ300m進む程度。僚船の動きも見ながらじわじわ進みます。ゆったり曳か

ないとホッキ貝が自分の足(一般的に舌と呼ぶところ)や水管を貝殻で挟んでしまったり、貝が割

れてしまうからです。一度挟んでしまうと、貝は自分の体を異物に感じてしまうのか、貝殻を開け

なくなってしまいます。すると、水揚げ後の砂抜きもできなければ、ある程度の期間、蓄養するこ

ともできなくなるので、それはまずいのです。

網を引いている時間はエンジンや波の音が奏でるゆったりとした時間に、忙しい日常を忘れてしま

いそうになます。そんな風景に浸ること1時間、今度は船を後進させながらマンガをウインチで引

き上げていく。水の滴る網の中には、沢山のホッキ貝とわずかな鹿島灘はまぐりが見えます。ホッ

キ貝と鹿島灘はまぐりは同じ鹿島灘にいるとはいえ、主な分布水深が異なっている。だから漁師は

狙った貝を獲ることができるのです。

網から貝を取り出せば、再びマンガを投げ入れる場所を選び、投げ込んで船を走らせる。効率良く、

無駄の無い作業が続きます。マンガを曳きながら、船上では獲れた貝の選別や洗浄、カゴへの収容

作業が進められる。小さな貝は海へ戻されます。この日の曳網は3回。目標を上回る31カゴ、約840

kgが1隻で漁獲された。マンガを海に投げ込む。重い漁具を返すのは重労働です。ホッキ貝の入った

カゴが積みあがります。漁獲したホッキ貝はすぐに海水かけ流しの水槽に入れて帰港します。

<鹿嶋市で、もも色ホッキ貝のメニューを提供している店>

- 和風レストランやまびこ(宮中5)・・・メニュー豊富な「やまびこ定食」が評判。

- レストラン千代(鉢形大1)・・・人気洋食店です。豚の照り焼き定食(900円)

- 萬壽屋(神向寺)・・・メインはうどん・ソバ屋さん

- 鈴章(宮中1)・・・日本料理のお店

- げたや(宮中3)・・・メインはそば屋さん

丸々とした貝殻は、鹿島灘はまぐりの美しさには足元にも及びませんが、身の旨さは引けをとらな

い。実際、はまぐりよりもホッキ貝を好む人も少なくないのです。

是非、茨城の「もも色ホッキ貝」をご賞味あれ!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます