名画投球術 No.7. 「いろんな不倫が見てみたい」デビッド・リーン

“不倫”という言葉を辞書で引いてみると「異性関係において道徳に外れること」とある。道徳とはいかにも古めかしいが、男女を問わず、許されない恋に走ることはそれこそ太古からあり、人間とはルールに縛られるほど、逆に情熱を燃やす悲しい性を持っている。

とはいえ現実ではそう簡単に不倫できるわけもなく、虚構や願望の産物である映画は、発生から現在に至るまでその代弁者となってきた。

『戦場にかける橋』(1957)や『アラビアのロレンス』(1962)といったスペクタクル映画の巨匠デビッド・リーンは、一方で優れた恋愛(特に不倫)映画を手掛けてきた。彼にとっては不倫こそが恋愛における最大のスリルであり、スペクタクルだったのかもしれない。

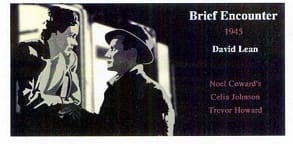

ホームイン 『逢びき(1945・英)』

平凡な主婦(シリア・ジョンソン)と妻子のある医師(トレバー・ハワード)が、ふとしたきっかけから知り合い、週に一度、木曜日ごとに逢びきを重ねる。

つかの間の許されない恋をリアルかつ丁寧に描き込んだメロドラマの傑作。ラフマニノフの「ピアノ協奏曲第2番」が効果的に使われている。

互いに後ろめたさを感じ、びくびくしながら、それでも会わずにはいられない二人。けれども最後の一線はどうしても超えられない。慎ましいというか奥ゆかしいというか、昨今のドロドロした不倫劇を見慣れた観客は歯がゆい思いを抱くかもしれない。

そして、最後はそれぞれのホーム(家庭)に帰っていくのだが、果たして二人はこの後、“逢びき”を忘れて幸福な家庭生活を続けられるのだろうか? 踏みとどまる不倫も一種残酷なのでは、と考えさせられる。

若手&ベテラン 『情熱の友(1948・英)』

恋愛と結婚は別と割り切って年上の大実業家(クロード・レインズ)と結婚したヒロインが、昔の恋人(トレバー・ハワード)と再会し、再び情熱をかき立てられて悩み抜く。

スイスの避暑地を舞台に女性心理の機微を巧みに描いた佳作。原作はSF作家として名高いH・G・ウェルズ。

前出の『逢びき』では、特に結婚生活に不満のない男女が陥るやるせない不倫を描いたリーンが、一転して「愛情か? 経済力か? 幸福な結婚生活とは?」という女性にとっての永遠のテーマに鋭く迫る。

しかもヒロインを演じるのは、リーンの妻のアン・トッド。いかに女優とはいえ、自分の妻に不倫を演じさせたリーンの心境やいかに。後に二人が離婚したのはまた別の話だが。

ツープラトン『ドクトル・ジバゴ(1965・米・伊)』

ボリス・パステルナークの同名小説を映画化。ロシア革命前後の動乱期を背景に、医師であり詩人でもある主人公ジバゴ(オマー・シャリフ)の生涯を、二人の女性(ジュリー・クリスティ、ジェラルディン・チャップリン)への愛を通して描いた壮大な叙事詩。モーリス・ジャールの「ラーラのテーマ」が美しい。

踏みとどまる不倫、女性の側から見た不倫と続いた後は、男性側から見た不倫である。主人公のジバゴがまったくタイプの違った二人の女性の間で揺れ動く姿を、一種のロマンとみるか、煮え切らない男の身勝手とみるか…。

ロシア革命という激動の時代を背景に、男はロマンチストで女はリアリストである、という真理を語った一編としても捉えられる。

リーンは後にアイルランドを舞台にした大作『ライアンの娘』(1970)でも飽くことなく不倫を描いた。