第1回シアタースタッフ映画祭、オープニング上映。

2010/4/23、科学技術館の地下3階、サイエンス・ホールでの開催。

時間的には逆になるが、本編上映後、主演の豊川悦司の舞台挨拶があった。

MCは黒川エリじゃないや、襟川クロともう一人若い女の子。

その後、文字通りのシアタースタッフ何人かと、大会名誉会長の松本零士氏が登壇。

シアタースタッフが選ぶ「期待作10選」の発表があったようだが、よくわからなかった。

とりあえず「鳥刺し」がその一つだということで、豊川悦司が代表して表彰を受けた。

その後、名誉会長である松本零士氏の挨拶というかお話。

これが長い。

途中何度も切ろうとしたり、BGMを大きくしてやめさせようとする運営側の努力もむなしく、

10分以上はしゃべっていただろうか。

襟川クロがかなり強引に話を打ち切ったが、まだしゃべり足りない様子だった。

長いのもあるけど、あの場でするには、まずい話もあったしね。

それはさておき、映画本編について。

***

豊川悦司、池脇千鶴、吉川晃司、岸部一徳。

***

冒頭は、藩主が側室の連子とともに、能を見ているシーン。

兼見三左衛門(豊川悦司)は家臣の一人。

やがて能が終わり、深々と藩主を見送った兼見は、突然側室の胸を一突きし絶命させる。

観客にはその理由もわからないままに、兼見三左衛門は取り押さえられる。

当然ながら、斬首覚悟の兼見三左衛門。

しかし、下された沙汰は「禄高を減じ、蟄居1年」という軽いものであった。

これは家老の一人、津田民部(岸部一徳)の強い意見が通ったものだった。

使用人に暇を出し、門を閉じ、作法に従い自らを倉で謹慎する三左衛門。

世話をするのは三左衛門の亡き妻の姪、里尾(池脇千鶴)。

回想シーンで、三左衛門が殺害した側室連子の無理難題ぶりが少しずつ明かされる。

贅沢やわがままを押し通し、藩政にも口を出す。

そのために詰め腹を切らされた者までいた。

一方、病に倒れた妻を最後まで愛し出戻りの姪を養っていた三左衛門の人情も明かされる。

1年が過ぎ、閉門は解かれるが、それでも三左衛門は親戚などの来訪を断り、

さらに2年が過ぎ、三左衛門は近習頭取(きんじゅうとうどり)に取り立てられる。

なぜ三左衛門は大罪を犯したのにもかかわらず、近習頭取にまでなったのか、

そこには藩全体を巻き込んだ大きな陰謀策略があった。

果たしてそれは何だったのか、そして三左衛門の運命は。

**

最後の立ち回りは見事で、そこにクライマックスを持っていくため前半は静かに進行する。

むしろ淡々としすぎているくらい。

しかし、冒頭の能のシーンはだれる。

理由も背景も何も語られないまま突然事件が起こるのだが、そこに緊迫感がない。

藩主の側室寵愛ぶりもあまりよくわからないし、家臣のわだかまりも違和感も感じられず、

何となく事件になったという感じだ。

つかみの部分なのだからもっとテンポよく進行したほうがインパクトがあるし、

その後の静かな展開との対比があればもっと良かった。

*

豊悦は公称186cmと大柄であるが、原作の三左衛門も大男として描かれているそうだ。

本編でも「大きい男だな」みたいな台詞が出てくる。

侍役はあまりないらしいが「椿三十郎」の室田半兵衛(黒沢版では仲代達也)が印象に深い。

**

所作(しょさ)や武家用語に詳しいわけではないので、聞き間違いかもしれないが、

最初の刑罰は閉門ではなく蟄居。

刑罰としてはかなり重い部類に入るようだが、当然斬首や切腹よりは軽い。

閉門は門を閉ざし出入り禁止は蟄居と同じだが、屋敷の中は基本自由。

蟄居はさらに屋敷内の一室にての謹慎を伴うものとのこと。

また、これも後付けで知ったのだが、この時代に拍手をする習慣はなかったそうだ。

当時の拍手とは「かしわで」を意味し、映画で出てきた今風の賞賛の拍手は、

明治以降外国人がするのをまねて広まったとされる。

したがって能を見て拍手するのは時代考証がおかしいということになる。

*

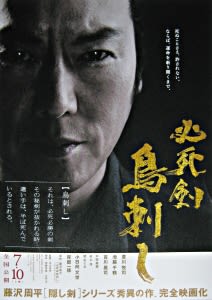

「鳥刺し」は、必殺剣の呼び名としてはかなり違和感があるが、そこは藤沢周平流といったところか。

「鷹の爪」とよく間違われる「隠し剣鬼の爪」も藤沢周平作品である。

*

最後に会場となったサイエンスホール。

スクリーンが小さいとか、前席の頭が気になるとか、椅子が小さいとか背もたれが低い、

などは最初から知っていたことであるが、今回後ろから2列目(指定席で選択不可)に

座って初めて分かったことがある。

それはこの会場が映画上映場所として致命的欠陥があることを示していた。

まずは、外の声が聞こえること。

そんなに大きい声でしゃべっているとは思わないが、外にいたスタッフだろうか、

しゃべり声が中まで聞こえていた。

映画上映中に外の人の声が聞こえるなどとは思ってもみなかったのでびっくり。

ついで扉が2重ではないこと。

スタッフか関係者か一般か、何度か上映中に出入りする人がいたのだが、

そのたびに外の光が入ってくる。

本編が終了し、エンドロールなどが流れている間に大勢が退出しているような場合と違い、

たった一人が出入りしても扉が開くたびに光が入ってしまう。

映画会場としては最低な構造である。

シアタースタッフ映画祭なんだから、会場にももっと気を遣ってほしかった。

2010/4/23、科学技術館の地下3階、サイエンス・ホールでの開催。

時間的には逆になるが、本編上映後、主演の豊川悦司の舞台挨拶があった。

MCは黒川エリじゃないや、襟川クロともう一人若い女の子。

その後、文字通りのシアタースタッフ何人かと、大会名誉会長の松本零士氏が登壇。

シアタースタッフが選ぶ「期待作10選」の発表があったようだが、よくわからなかった。

とりあえず「鳥刺し」がその一つだということで、豊川悦司が代表して表彰を受けた。

その後、名誉会長である松本零士氏の挨拶というかお話。

これが長い。

途中何度も切ろうとしたり、BGMを大きくしてやめさせようとする運営側の努力もむなしく、

10分以上はしゃべっていただろうか。

襟川クロがかなり強引に話を打ち切ったが、まだしゃべり足りない様子だった。

長いのもあるけど、あの場でするには、まずい話もあったしね。

それはさておき、映画本編について。

***

豊川悦司、池脇千鶴、吉川晃司、岸部一徳。

***

冒頭は、藩主が側室の連子とともに、能を見ているシーン。

兼見三左衛門(豊川悦司)は家臣の一人。

やがて能が終わり、深々と藩主を見送った兼見は、突然側室の胸を一突きし絶命させる。

観客にはその理由もわからないままに、兼見三左衛門は取り押さえられる。

当然ながら、斬首覚悟の兼見三左衛門。

しかし、下された沙汰は「禄高を減じ、蟄居1年」という軽いものであった。

これは家老の一人、津田民部(岸部一徳)の強い意見が通ったものだった。

使用人に暇を出し、門を閉じ、作法に従い自らを倉で謹慎する三左衛門。

世話をするのは三左衛門の亡き妻の姪、里尾(池脇千鶴)。

回想シーンで、三左衛門が殺害した側室連子の無理難題ぶりが少しずつ明かされる。

贅沢やわがままを押し通し、藩政にも口を出す。

そのために詰め腹を切らされた者までいた。

一方、病に倒れた妻を最後まで愛し出戻りの姪を養っていた三左衛門の人情も明かされる。

1年が過ぎ、閉門は解かれるが、それでも三左衛門は親戚などの来訪を断り、

さらに2年が過ぎ、三左衛門は近習頭取(きんじゅうとうどり)に取り立てられる。

なぜ三左衛門は大罪を犯したのにもかかわらず、近習頭取にまでなったのか、

そこには藩全体を巻き込んだ大きな陰謀策略があった。

果たしてそれは何だったのか、そして三左衛門の運命は。

**

最後の立ち回りは見事で、そこにクライマックスを持っていくため前半は静かに進行する。

むしろ淡々としすぎているくらい。

しかし、冒頭の能のシーンはだれる。

理由も背景も何も語られないまま突然事件が起こるのだが、そこに緊迫感がない。

藩主の側室寵愛ぶりもあまりよくわからないし、家臣のわだかまりも違和感も感じられず、

何となく事件になったという感じだ。

つかみの部分なのだからもっとテンポよく進行したほうがインパクトがあるし、

その後の静かな展開との対比があればもっと良かった。

*

豊悦は公称186cmと大柄であるが、原作の三左衛門も大男として描かれているそうだ。

本編でも「大きい男だな」みたいな台詞が出てくる。

侍役はあまりないらしいが「椿三十郎」の室田半兵衛(黒沢版では仲代達也)が印象に深い。

**

所作(しょさ)や武家用語に詳しいわけではないので、聞き間違いかもしれないが、

最初の刑罰は閉門ではなく蟄居。

刑罰としてはかなり重い部類に入るようだが、当然斬首や切腹よりは軽い。

閉門は門を閉ざし出入り禁止は蟄居と同じだが、屋敷の中は基本自由。

蟄居はさらに屋敷内の一室にての謹慎を伴うものとのこと。

また、これも後付けで知ったのだが、この時代に拍手をする習慣はなかったそうだ。

当時の拍手とは「かしわで」を意味し、映画で出てきた今風の賞賛の拍手は、

明治以降外国人がするのをまねて広まったとされる。

したがって能を見て拍手するのは時代考証がおかしいということになる。

*

「鳥刺し」は、必殺剣の呼び名としてはかなり違和感があるが、そこは藤沢周平流といったところか。

「鷹の爪」とよく間違われる「隠し剣鬼の爪」も藤沢周平作品である。

*

最後に会場となったサイエンスホール。

スクリーンが小さいとか、前席の頭が気になるとか、椅子が小さいとか背もたれが低い、

などは最初から知っていたことであるが、今回後ろから2列目(指定席で選択不可)に

座って初めて分かったことがある。

それはこの会場が映画上映場所として致命的欠陥があることを示していた。

まずは、外の声が聞こえること。

そんなに大きい声でしゃべっているとは思わないが、外にいたスタッフだろうか、

しゃべり声が中まで聞こえていた。

映画上映中に外の人の声が聞こえるなどとは思ってもみなかったのでびっくり。

ついで扉が2重ではないこと。

スタッフか関係者か一般か、何度か上映中に出入りする人がいたのだが、

そのたびに外の光が入ってくる。

本編が終了し、エンドロールなどが流れている間に大勢が退出しているような場合と違い、

たった一人が出入りしても扉が開くたびに光が入ってしまう。

映画会場としては最低な構造である。

シアタースタッフ映画祭なんだから、会場にももっと気を遣ってほしかった。

ご指摘の言葉の間違いは早速訂正しました。

それにしても吉川晃司が良かった。イメージ的には未だに薄桃色のスーツでモニカなんですが。(笑)

同感です。

クライマックスは良いんですが、

そこへ持って行く前振りが長く単調でした

おっしゃるように、「冒頭の能のシーンはだれる」感じで、まして「拍手」まで湧き起こるのですからコメディ物かと見間違ってしまいます。とはいえ、まさに「最後の立ち回りは見事」ですから、マア途中経過にあまり目くじらを立てても意味がないのかもしれません。

でも、藩政の健全化を狙って連子様を殺したのなら、別家の隼人正と斬り合うべきではないでしょうし、主家の存続を願っているのなら津田民部を殺すべきではなかったのでは、という気もしてきて、KGRさんがコメントでおっしゃるように、「三左衛門にとっての正義がぼやけているというか描ききれてない」と私も思います。

連子様を殺してまで藩政を正そうとしたのに殿はまるでトンチンカンだし、三左衛門の思考の背景がよくわかりませんでした。