山門から境内に入り手水でお清めをすませたら、諸々の堂宇などを拝観し次へと向かいます。 参道まっすぐの正面には、高祖『承陽大師』、太祖『常済大師』を両祖とする「本堂」。(承陽大師とは明治天皇より賜った道元禅師の勅号(ちょくごう)):(常済大師とは、日本曹洞宗の太祖:瑩山(けいざん)禅師の諡(おくりな))

「聖観世音菩薩」を本尊とする、遠州三十三観音霊場三十番札所。

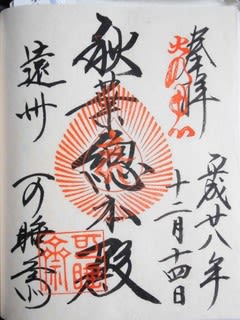

可睡斎は「福井の大本山永平寺」「横浜の大本山總持寺」を大本山とする、總持寺の直末寺院。 徳川家康との密接な関係により、10万石の寺禄を与えられ住職は代々僧録司(そうろくし)に任ぜられました。

その後も「東海大僧録」として三河・遠江・駿河・伊豆の曹洞宗寺院を支配下に収め今日に至っています。

御詠歌【 みをおさめ こころをきよく まびふせぐ ひぶせのあきは かすいにおわさん 】

巨大な下駄が置かれている本堂脇の「大黒殿」。お子様身長の私ですが、多分大きさは伝わると思います。 いわゆる天狗の高下駄と呼ばれるもので、横から見ると「歯」が一本。 置かれていたのは大黒殿の脇ですが、おそらく秋葉の大天狗様の下駄として奉納されたと思われます。

大黒殿の堂宇には、「黒髭を蓄えた白兎」を両脇に従えて、「出世大黒天」が鎮座。大黒様と大国様(大国主命)、ひらがなで書けば同じ「だいこく様」ですが、私的には全くの別物!!故に、大黒天が白兎を脇に従えるのも、実はもの凄~~~~~~~~く!!不満と、私ごときが何度叫ぼうと(笑)

その「大黒殿」の前に置かれていたのが、佐賀の海蔵寺に伝わる「願いを叶えるかんかん石」。 【願】をかける時に、石を叩いて鳴らしてから祈ると願いが叶うと『弘法大師』が教えたとか。 大黒様に散々ケチをつけた後ですが、それとこれとはまた別で、早速石を叩いて願い事を。

「大黒殿」の巨大な下駄に負けじと、「位牌堂」には軒下まで届く巨大な「灰ならし」と「火箸」。 火を扱う場所には欠かせなかった二つのお道具も、やはり火伏せの秋葉様への奉納かも。

「位牌堂」では、御開山如仲天誾大和尚をはじめ、暦住五十六世までの諸位大和尚の霊位を祀ります。

幼い家康を匿い「可睡斎」の名の由来となった、「出世六の字穴」。

【出世六の字とは、六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)の世間から離脱する「出世間」からとも、あるいは六観音や六地蔵に由来するとも伝えられる。】案内板より

【戦国時代、徳川家康は武田信玄との戦いにおいて遠江・森、袋井方面へと攻めてきた武田勢に追われ、この寺のほら穴に隠れて命拾いをした。その後、家康は浜松城主となり、やがて駿府城、江戸城などを築き国を平定し、江戸幕府を開いて将軍となった。その出世の故事になぞらえ、当齋のほら穴は、家康公の威徳を称えていつしか「権現洞」と、また「出世六の字穴」とも呼ばれるようになった。】案内板より

洞穴の内部は意外と広く、中間部分に仕切りが作られており、奥には延命地蔵が祀られています。 今更出世に興味はありませんが、こうして新しい何かに出会う為にも元気で長生きしたいですね。

参拝日:2011年11月16日&2016年12月14日