中山道六十九次34番目の宿場「奈良井(ならい)宿」。東海道と共有する草津・大津宿を除いた中山道六十七宿中(板橋から守山まで)、奈良井宿は江戸側の板橋宿から数えても京側の守山宿から数えても34番目に位置する、丁度真ん中の宿場町。木曽11宿の中では最も標高が高く、難所の鳥居峠を控え、多くの旅人で栄えた宿場町は「奈良井千軒」と謳われました。

「木曽の大橋」から始まる奈良井の宿場歩き。橋脚を用いない木橋は長さ33m、幅6.5m、水面からの高さ7mで、架橋の時点では日本一と言われていました。

1991年の起工から三年の歳月をかけて完成した「木曽の大橋」。奈良井宿の新たな名所として観光客の人気撮影スポットにもなっています。

樹齢250年~300年の地元の木曽ヒノキを使用した豪華な総檜造り。橋に用いた材木で、5軒~6軒分の家が建てられるという・・・庶民の私にはため息の出そうな贅沢な話。

そんな超贅沢な橋上を独占できる私たち、上下二枚の木曽大橋の画像は2014年のもので、この時は生憎のお天気でしたが観光客の姿も無く、ある意味ラッキー😄😄 大橋の画像のみ2010年と2014年を取り混ぜましたが、空の色以外は何も変わらないのが、何故か嬉しかった事を覚えています。

贄川関所の厳しい詮議も無事に通過し、次なる「藪原宿」に向かう旅人たちが疲れた足を休め、ほっと安堵の息をついたであろう宿場口。次の薮原宿までは一里半(約6k)で、距離としてはさほどではありませんが、全行程が標高1197メートルの深く険しい山道を分け入らなければならない難所の鳥居峠超え。

「中山道宿村大概帳」によれば、奈良井宿の宿内家数は409軒、うち本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠5軒、宿内人口は2,155人。宿の延長は8町5間(約881m)。街道の山側には、六つの水場と五つの寺が並び、宿場の外れには、まるで行く手を阻む様に鳥居峠が迫って見えます。

昔の旅の苦労の欠片も知らない私たちは、目に入る非日常の光景に目を奪われながら、宿場歩きを楽しみます。二階を少しせり出した出梁(だしばり)造りの家屋が道筋に沿って規則正しく並ぶ様は、「ああ、今まさに木曽路の宿場歩きをしているんだ」と実感させてくれる光景。

入口にはめられた大戸、日常の出入りにつかう潜り戸、入口の横のしとみ戸、二階の手すり付けられた格子、その両脇につけられた袖うだつ。

馬籠・妻籠と見てここ奈良井宿に立った時、唐突に「ああ、私はこの場所に来たかったんだ」と心の底から思いました。他の宿場が劣っているわけでも何でもない・・でも私はこの場所に立ちたかったのだと、強く確信したのです。

宿場に入ってすぐの山側に設けられた「下町水場」。綺麗な湧き水は今も昔もそこに住む人々の、そこに訪れる旅人の渇きを潤してきました。片隅に活けられた花の瑞々しさが水場の大切さを伝えてくれます。

よそよそしさも無く、かといって馴れ馴れし過ぎないこの心地よい距離間。目に入る建物のすべてが好ましく、何度も何度も同じ建物の前を行ったり来たり

庇板を押さえているあの桟木は「猿頭(さるがしら)」って言って、奈良井宿独特の様式らしいよ。などとパンフレットで仕入れたばかりの知識をひけらかす私😀

にわか仕込みの知識を織り交ぜて話しながら歩く道々、時折ご亭主殿がチェックを入れているのは木曽路に来てからすっかりファンになった「お焼き」の店。はいはい、とりあえず立ち食いになっちゃうからお茄子のお焼きを一つだけね😩

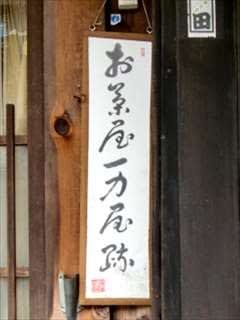

江戸時代、奈良井宿の名物として白木細工に漆を塗ることから発展した「木曽漆器」。昔から旅の土産として重宝された奈良井の木曽漆器は、今も旅のお土産として、時代に合った様々なものが商われています。

長い歴史が凝縮されたような「楐屋漆器店」の看板。楐(かい)の読みで合ってるのかしら?

大きな木曽漆器のお盆を看板にした越後屋さん。でも商っているのは漆器ではなく漆器に盛る美味しい食事。奈良井宿の中で木曽漆器製造業を営みながら、昭和48年4月16日に奈良井宿で最初の食堂「民芸食堂・越後屋」を開業したと紹介されていました。

何か変わったものを見つけたご亭主殿、カメラを構えて屋根の上にピントを合わせています。釣られて見上げた私、思わず「わぁ~!」

何という事でしょう!(大昔に流行ったフレーズで(笑))、そこには木彫りの鍾馗様がおいでになるではありませんか!

「民宿・江島屋」さんの屋根から街道を見下ろす「木彫りの鍾馗様」。実は知る人ぞ知る有名人なのです。一体見つけると他にもないかと探してしまうのが好事家の性。でも残念ながら鍾馗様はこちらの一体だけでした。

奈良井宿の魅力はまだまだこれから、と言うことで「木曽路を行く・奈良井宿~其の二」に続きます。

訪問日:2010年10月3日