もうすぐ9月だというのに、まだ7月の話ですが、7/22の土曜日にJR東海浜松工場の公開イベント「浜松工場新幹線なるほど発見デー」へ行ってきました。

昨年も訪問した浜松工場ですが、昨年はクレーンによる新幹線の車体移動最終回ということと、田切の轟天号イベントとの日程の重なりが無かったので行ってきました。

今年は新工場(敷地内で工場を順に建て直していた)での初公開と、今年も轟天号とは日にちがずれたいうことで、田切ネットワークの仲間2名と合わせて3名での訪問でした。

朝の新横浜駅で、N700系「ひかり」に乗って浜松へ。帰りは在来線で、行きは新幹線。往復在来線だと、行きの浜松に着いた時点で疲れちゃうし、始発で行かないと間に合わないので・・・

浜松駅に到着したら、仲間の1人と合流してシャトルバス乗り場へ

シャトルバスが行列を成していますが、全て遠鉄バスです

会場に到着。工場の区画が変わったので、昨年とは違う場所が降車場でした

入場の列に並びます

列の右側は芝生。その向こうには商業施設。このあたりもかつては建物があったそうです

点検中のN700Aの間を歩いて会場受付へ進みます

昨年まではクレーンで車体を持ち上げていた浜松工場。今年からジャッキアップに変わりました。特に上げ下げの展示は無し

真新しい工場の建物内

普段、駅や走行中には見られない新幹線の妻面や連結器の姿を見られるのも、この工場見学の醍醐味です

ふと目に入った標語の垂れ幕

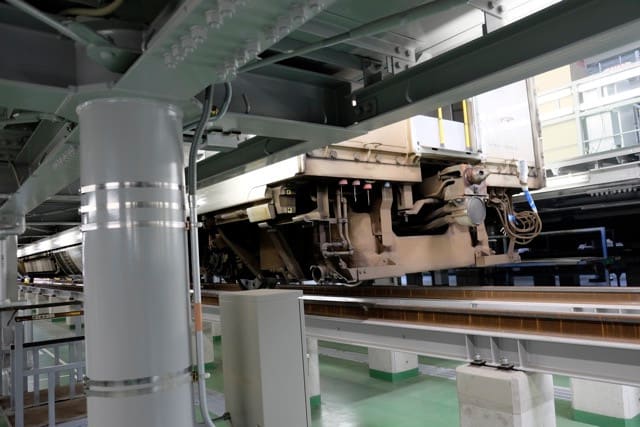

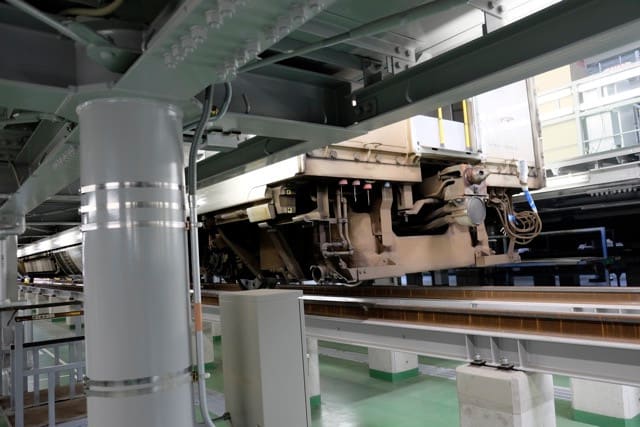

仮台車に乗せられているN700Aの下面を撮影したりして、入場が始まるのを待ちます

こちら受付。ここで工場内の案内図などを受け取って、中に入ります

建物の間を抜けて歩きます。晴天で暑いです

写真左側に、体験系イベントの受付などがありました

新しいトラバーサー。新幹線サイズなので大きめです

さて、まず最初にN700A(N700系1000番台:783-1001)の天井見学に行ってみました。

最初に下側から見て、階段を上って上から見下ろすという順序でした。

N700Aの連結器カバーを外した状態。通常時はお目にかかることが無い、東海道・山陽新幹線の連結器

横の通路から見た783-1001

783-1001の台車。付随車なので付随台車ですね

後方の連結器

少し上の段に上がりました

N700Aのロゴと車両番号

上に上がりました。天井部です

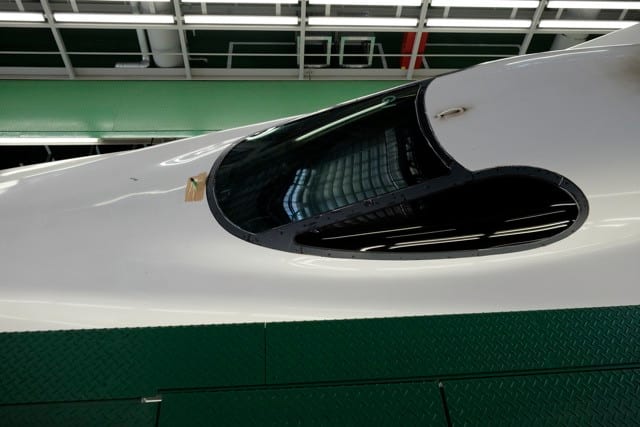

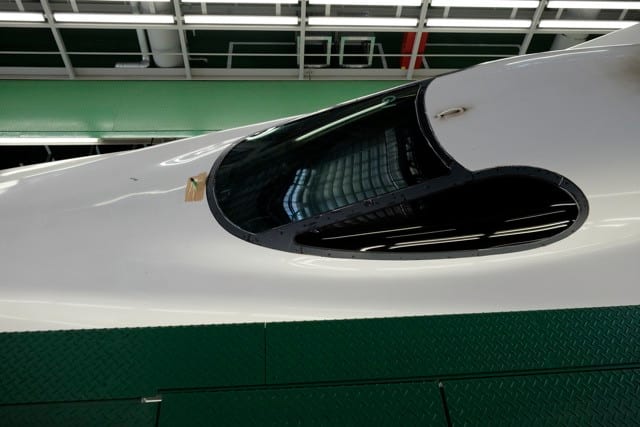

「エアロ・ダブルウィング」と呼ばれるN700系の先頭形状で、先頭車後方にある段差。実はこれが「エアロ・ダブルウィング」の特徴でもあり、先頭側の断面を少なくするための工夫である

静電アンテナ。0系時代からほぼ変わらない、架線に電流が流れていることを検知するためのアンテナです

前側に移動します

運転台をこういう角度で見ることは、通常ならあり得ないですね

乗務員扉ですが、N700AもN700も酷く乗務員扉が小さく歪んだ感じになっている

横から見た運転台

続いては、新幹線の裏方である保線用車両の展示です。

東海道新幹線は東京ー新大阪の間を朝6時〜夜24時までの間で走行していますが、その間の6時間(実質はもっと短くなりますが)で保線作業を行っています。

夜の小田原で最終の新幹線が通り過ぎたところで、鴨宮あたりの保線基地から、保線用車両が一気に出動していくのを見たこともあります。

高所作業車などの保線用車両

高所作業車の実演。かなり高いところまで上がるんですね。ようは、架線設備の作業用機械です

こちらは2種類の保線作業車の連結実演

架線の無い線路。昨年はちょうどこの辺りが会場入口で並びましたね

こちらはフックの付いたクレーン車

次の展示に向かう途中、取り壊し中の旧工場を覗き見ることが出来ました

この後は、マルタイを見たり、展示の新幹線を見たりします。

後編に続く。

昨年も訪問した浜松工場ですが、昨年はクレーンによる新幹線の車体移動最終回ということと、田切の轟天号イベントとの日程の重なりが無かったので行ってきました。

今年は新工場(敷地内で工場を順に建て直していた)での初公開と、今年も轟天号とは日にちがずれたいうことで、田切ネットワークの仲間2名と合わせて3名での訪問でした。

朝の新横浜駅で、N700系「ひかり」に乗って浜松へ。帰りは在来線で、行きは新幹線。往復在来線だと、行きの浜松に着いた時点で疲れちゃうし、始発で行かないと間に合わないので・・・

浜松駅に到着したら、仲間の1人と合流してシャトルバス乗り場へ

シャトルバスが行列を成していますが、全て遠鉄バスです

会場に到着。工場の区画が変わったので、昨年とは違う場所が降車場でした

入場の列に並びます

列の右側は芝生。その向こうには商業施設。このあたりもかつては建物があったそうです

点検中のN700Aの間を歩いて会場受付へ進みます

昨年まではクレーンで車体を持ち上げていた浜松工場。今年からジャッキアップに変わりました。特に上げ下げの展示は無し

真新しい工場の建物内

普段、駅や走行中には見られない新幹線の妻面や連結器の姿を見られるのも、この工場見学の醍醐味です

ふと目に入った標語の垂れ幕

仮台車に乗せられているN700Aの下面を撮影したりして、入場が始まるのを待ちます

こちら受付。ここで工場内の案内図などを受け取って、中に入ります

建物の間を抜けて歩きます。晴天で暑いです

写真左側に、体験系イベントの受付などがありました

新しいトラバーサー。新幹線サイズなので大きめです

さて、まず最初にN700A(N700系1000番台:783-1001)の天井見学に行ってみました。

最初に下側から見て、階段を上って上から見下ろすという順序でした。

N700Aの連結器カバーを外した状態。通常時はお目にかかることが無い、東海道・山陽新幹線の連結器

横の通路から見た783-1001

783-1001の台車。付随車なので付随台車ですね

後方の連結器

少し上の段に上がりました

N700Aのロゴと車両番号

上に上がりました。天井部です

「エアロ・ダブルウィング」と呼ばれるN700系の先頭形状で、先頭車後方にある段差。実はこれが「エアロ・ダブルウィング」の特徴でもあり、先頭側の断面を少なくするための工夫である

静電アンテナ。0系時代からほぼ変わらない、架線に電流が流れていることを検知するためのアンテナです

前側に移動します

運転台をこういう角度で見ることは、通常ならあり得ないですね

乗務員扉ですが、N700AもN700も酷く乗務員扉が小さく歪んだ感じになっている

横から見た運転台

続いては、新幹線の裏方である保線用車両の展示です。

東海道新幹線は東京ー新大阪の間を朝6時〜夜24時までの間で走行していますが、その間の6時間(実質はもっと短くなりますが)で保線作業を行っています。

夜の小田原で最終の新幹線が通り過ぎたところで、鴨宮あたりの保線基地から、保線用車両が一気に出動していくのを見たこともあります。

高所作業車などの保線用車両

高所作業車の実演。かなり高いところまで上がるんですね。ようは、架線設備の作業用機械です

こちらは2種類の保線作業車の連結実演

架線の無い線路。昨年はちょうどこの辺りが会場入口で並びましたね

こちらはフックの付いたクレーン車

次の展示に向かう途中、取り壊し中の旧工場を覗き見ることが出来ました

この後は、マルタイを見たり、展示の新幹線を見たりします。

後編に続く。