山形県尾花沢で、紅花で財を築き俳人でもあった、

鈴木清風さん。

芭蕉さんと共の曽良さんは、紅花商家の一室で、

10日間を過ごし、

最上川、新庄市の前に、

立石寺を是非と勧められ・・

別れ際、

鈴木清風さん。

芭蕉さんと共の曽良さんは、紅花商家の一室で、

10日間を過ごし、

最上川、新庄市の前に、

立石寺を是非と勧められ・・

別れ際、

まゆはきを

俤(おもかげ)にして

俤(おもかげ)にして

紅粉(べに)の花

と、紅花を見て、眉に着いた白粉子を払う、

美しい女性を連想させる、色香漂う句を残し、

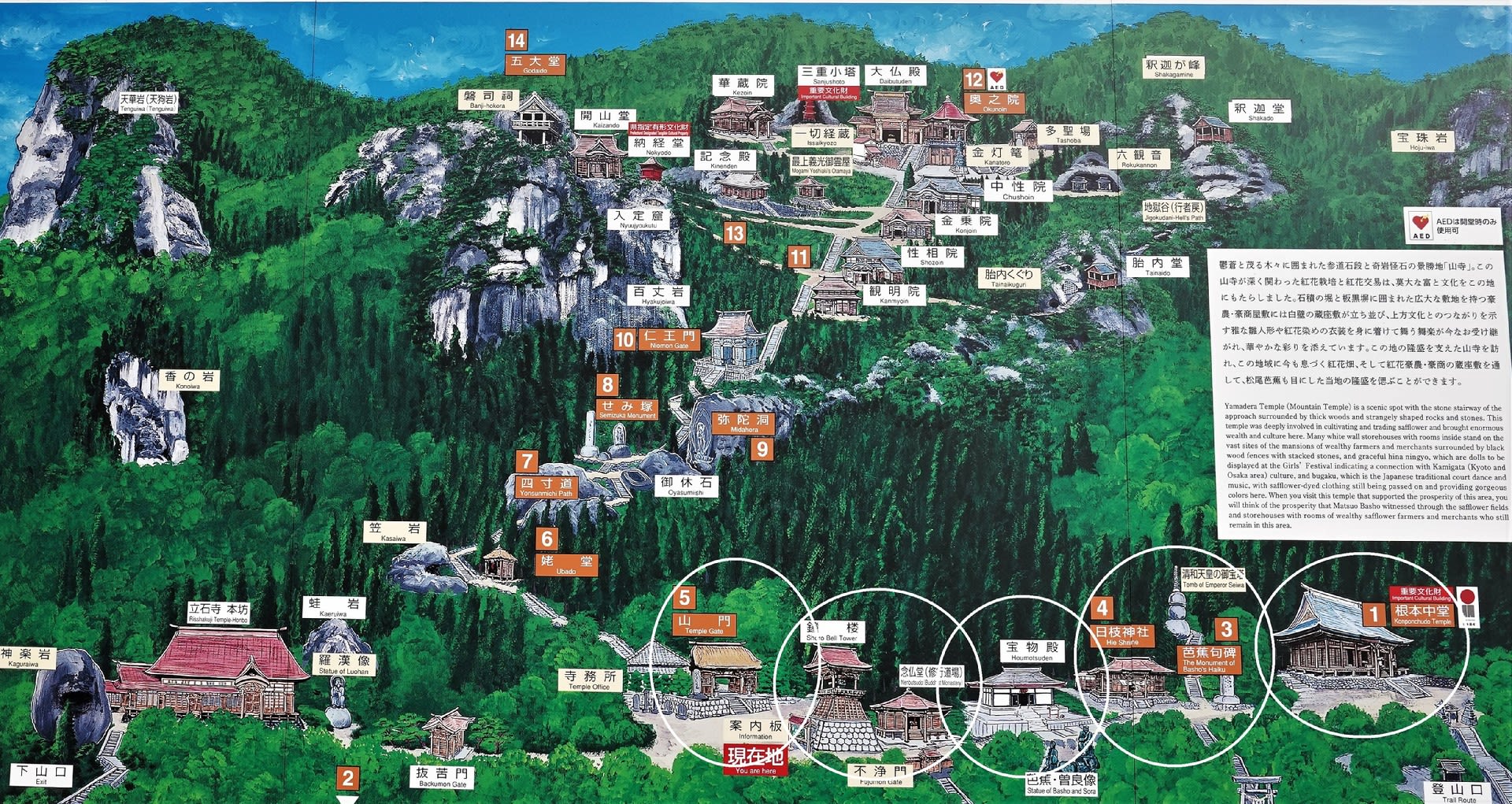

28キロばかりを、朝7時に出て、

午後3時ごろには、立石寺を登山する。

なんという健脚。

美しい女性を連想させる、色香漂う句を残し、

28キロばかりを、朝7時に出て、

午後3時ごろには、立石寺を登山する。

なんという健脚。

前かがみ、狭い山道、一休みに見上げた岩肌に、

ニイニイゼミの透き通る鳴き声が、

染み入って・・・夏の日暮れ、

ニイニイゼミの透き通る鳴き声が、

染み入って・・・夏の日暮れ、

山寺や石にしみつく蝉の声

寂しさや岩にしみ込む蝉のこゑ

寂しさや岩にしみ込む蝉のこゑ

閑かさや岩にしみいる蝉の声 と詠んで

里の宿坊で、芭蕉さんは幾度も、

曽良さんに詠ませて、選んだ句は、

曽良さんに詠ませて、選んだ句は、

閑かさや岩にしみいる蝉の声

芭蕉さんの凛とたたずんでいる、

姿さえ、浮かんできます。

姿さえ、浮かんできます。

芭蕉さんは、

出先の事実をそのまま詠んでない

曽良さんの日記が証明してしまった。

出先の事実をそのまま詠んでない

曽良さんの日記が証明してしまった。

事実を描写することより、虚構を混じえて、

句を詠み、旅をする・・・。

旅の在り方を、探がしながら・・。

誰か同じ場所に立ったら、

その人は、どう感じるだろう・・。

同じ、放浪の連歌の巨匠、

尊敬する宗祇法師の体験を、

芭蕉さんは、飛躍して追体験の、

句を詠んだ。

誰か同じ場所に立ったら、

その人は、どう感じるだろう・・。

同じ、放浪の連歌の巨匠、

尊敬する宗祇法師の体験を、

芭蕉さんは、飛躍して追体験の、

句を詠んだ。

以降、人の集まりの連歌を捨て、

五、七、五に、

研ぎ澄まされた感性を傾けたのでしょう。

五、七、五に、

研ぎ澄まされた感性を傾けたのでしょう。

てなわけで私も、芭蕉さんの登った道を、

ゼイゼイしながら巌を見上げるのですが、

なんつったって・・・

句は創れず・・・創れず、詠めない・・・。

ゼイゼイしながら巌を見上げるのですが、

なんつったって・・・

句は創れず・・・創れず、詠めない・・・。

👇芭蕉ここで蝉の声を聴く

この道、まっすぐ奥の院まで。

👇藤原秀衡公の日牌所、金乗院

👇伊達政宗に嫁いだ義姫さんの兄、

出羽の名将、最上義光御霊屋(1630年代)

出羽の名将、最上義光御霊屋(1630年代)

👇奥之院、

👇奥之院の、如法堂で、

写経道場、法華経を一日、七行半写経をし、

うるう年、開山堂の横、

紅い納経堂に収めるのだそうです。

写経道場、法華経を一日、七行半写経をし、

うるう年、開山堂の横、

紅い納経堂に収めるのだそうです。

慈覚大師が、僧の修験場として、

天台宗の佛界は

マタギ、磐司磐三郎さんから、

買い取った宝珠山、山形市の名所になって・・・。

買い取った宝珠山、山形市の名所になって・・・。