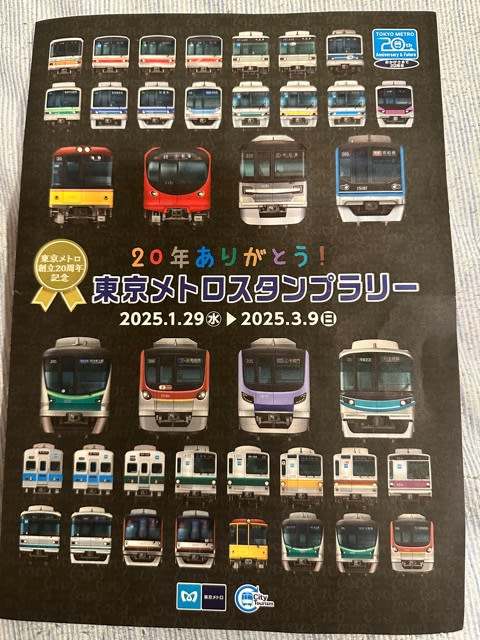

2004年に帝都高速度交通営団(営団地下鉄)から、東京地下鉄株式会社(東京メトロ)に組織変更・民営化されてから20年を迎えました。

1/29から2/28まで東京メトロの20駅に各線の歴代車両の特製スタンプを配置して、スタンプラリーが開催されています。東京メトロ東西線沿線に住んで約50年。珍しくやってみました。

スタンプ設置駅は、

銀座線 京橋、神田

丸ノ内線 方南町、茗荷谷

日比谷線 六本木、上野

東西線 高田馬場、竹橋、葛西、妙典

千代田線 明治神宮前、二重橋前、湯島

有楽町線 東池袋、豊洲

半蔵門線 半蔵門、水天宮前

南北線 白金高輪、王子神谷

副都心線 明治神宮前

と、東京メトロ線の広範囲に散らばっている感じ。東西線に偏りがあるのは、東西線に在籍した車両の種類が多いので致し方ないのかと。広範囲に散らばっているので日にちを分けてチャレンジしました。

まずはパンフレットをもらうために、土曜日に買い物ついでに葛西駅と妙典駅へ。

翌日の日曜日に東京メトロ・都営交通・JRに乗れる東京フリーきっぷを使い、竹橋駅、高田馬場駅、方南町駅、明治神宮前駅、白金高輪駅、六本木駅、京橋駅、二重橋前駅、湯島駅、神田駅、王子神谷駅、上野駅、水天宮前駅の順に回りました.都営地下鉄やJR線、さらには徒歩移動を挟み、回りました。全駅回ることもできたのですが、ゴールの地下鉄博物館閉館時間までには間に合わなそうだったので残りは次回に回して帰宅。

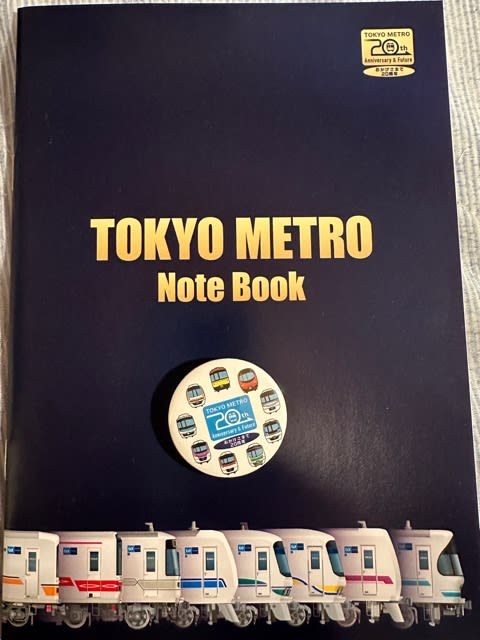

そして昨日、豊洲駅、東池袋駅、茗荷谷駅を回り、大手町駅で乗り換えて葛西駅下の地下鉄博物館に行き、記念品の缶バッジとノートをいただいてきました。

パンフレットも東京メトロに在籍した車両がずらりと並んでいますが、よくよく見るとなかなかなもので、マニアックな違いや行先表示に「試運転」が入っている車両もありニヤリとされられますが、ノートの表紙に描かれている車両も発足時に営団地下鉄から引き継いだ車両ですが、レアな千代田線06系や有楽町線07系が描かれているなどなかなかの出来です。

地下鉄博物館にもなんだか久しぶりに入った気がします。隣の駅なんですがね。

その地下鉄博物館では東京メトロ20年のあゆみ展を開催しており、2004年の東京メトロ発足からの歴史を年表と写真、資料を展示していました。

地下鉄入口に置かれている東京メトロのサイン。

こちらは壁に貼られている東京メトロの乗車マナーポスター。2018年の亥年からの駆け込み乗車防止ポスターが貼られていました。2025年は巳年ということで、駆け込み乗車してきた蛇がドアに挟まれています。ちなみに2024年は龍だったのですが、2025年版にも怪我をして小さくでています。