3月17日(金) 静岡県沼津市

富士山と駿河湾が見えるかな~?と、カーテンを開けると・・・・・。

曇ってました・・・ 駿河湾は見えましたけど。

駿河湾は見えましたけど。

ホテルの朝食バイキングでお腹を満たして・・・。

プチ沼津観光開始です。

ホテルを出て、外をブラブラ・・・。

近くにあった神社「浅間神社」 (せんげんじんじゃ)

に桜が咲いていました。

(沼津市浅間町4)

沼津市内を流れる「狩野川」。土日には、渡し舟が運行されているそうです。

沼津市内中心部の郵便局を3局回ったのですが・・・印象的な局がありました。

沼津本町郵便局

(沼津市下元町4)

外見は、変わり映えのしない普通の特定郵便局です。

中に入ると・・・狭い!とにかく狭い!

それなのに局長さんも入れて職員が5人。

狭すぎてATMが付いていません・・・。

窮屈そうで、職員さんが可哀相でした。

沼津駅から歩いて5分くらいのところにある

「中央公園」

(沼津市大手町3)

公園を含む、この一帯は「沼津城」の跡だそうです。

天正7(1579)年、武田信玄の子の勝頼が三枚橋城を築城しました。関が原の戦い以降は、

大久保冶右衛門忠佐が城主となりましたが、世継がいなかった為に忠佐の死後、大久保家は

断絶となりお城も廃城になってしまいました(慶長19(1614)年)。

以後、160年間お城がなかったそうですが、後の老中水野忠友が沼津城を安永6(1777)年

に、三枚橋城の北半分に築城したそうです。

お堀も石垣もなく、お城があったという面影となるものは、石碑以外に

ありません・・・。

沼津駅前から、伊豆箱根バスに乗車。向かった先は・・・。

約15分くらいバスに乗ったところにあります。

「沼津御用邸記念公園」

(沼津市下香貫島郷2802-1) 入場料 大人400円

御用邸とは・・・一言で言うと、天皇家や皇族の別荘です。

沼津御用邸は、明治26(1893)年に大正天皇(当時・皇太子)のご静養の為に造られました。

明治36(1903)年に、赤坂離宮東宮太夫官舎を移築し東付属邸を設置。主に後の昭和天皇・

秩父宮様・高松宮様・三笠宮様の学問所として設置されました。

明治38(1905)年には、川村純義伯爵の別荘を買い上げ、西付属邸としました。その後数回

増築が行われています。

昭和20(1945)年7月16日の沼津大空襲で、本邸は焼失してしまいました。

現在は、西付属邸と東付属邸のみです。本邸の焼失により、西付属邸が御用邸

として利用されるようになりました。

本邸正門

西付属邸 (内部を見学できます)

調理室

御食堂

謁見所

御座所

御玉突所

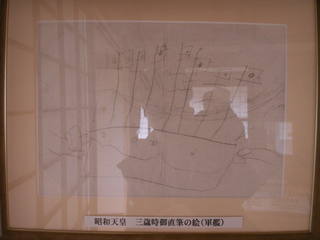

内部には、昭和天皇が描かれた絵も飾られています。

東付属邸 (貸し間として、お稽古事などに利用されています)

旧厩舎

御用邸の敷地から眺めた海です。

明治時代の宮廷木造建築として貴重な建物です。

お庭を散策するのもいいですよ。

御用邸記念公園を出て、沼津駅行きのバスへ再び乗り・・・。

沼津駅から東京方面へ1駅・・・三島駅へ。

すいません・・・10000字になってしまいそうなので・・・・。

続きます・・・。