先日の記事、キヨスク新札幌店閉店にも関係する出来事です。

新札幌高架橋(平和駅~上野幌駅間)の耐震工事に伴い、新札幌駅の高架下にある

新札幌名店街が来月末で閉館するため全店が退去をします。

高架橋の補強などで新札幌名店街の建物を解体する必要があるそうです。

写真 フリーペーパーJP01 より

開業当時の新札幌駅の高架下はがらんとしています。

新札幌の商業施設は、札幌市の第三セクター「株式会社札幌副都心開発公社」によって昭和52(1977)年の

「サンピアザ」開業に始まり、平成2(1990)年に「duo-1」、平成4(1992)年に「duo-2」が新札幌駅に隣接

して造られました。 ※「duoはデュオと発音」

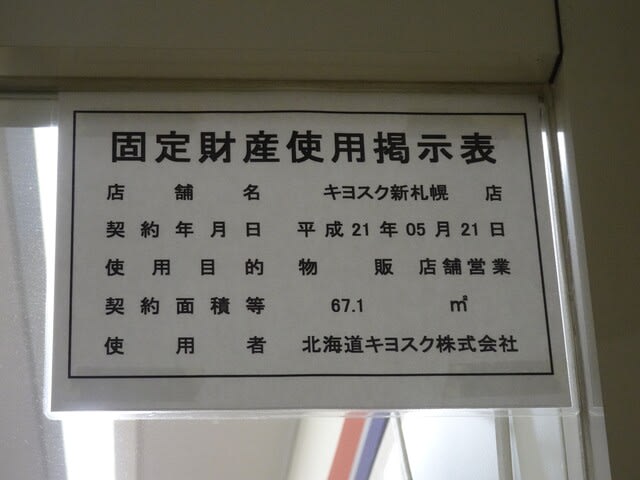

新札幌駅の高架下にある新札幌名店街は昭和57(1982)年に開業し、現在はJR北海道の子会社である

北海道ジェイ・アール都市開発㈱が管理しています。

北海道新聞によると、「2階建ての1~3号館と平屋の4号館があり」と記載がありましたが、ジェイ・アール

都市開発のHPには1~3号館までの表記・国道12号線より西側のテナント区画(4号館の表記無)の表記と

なっています。

↑ 北海道ジェイ・アール都市開発HPより

今回、当記事では1~4号館との表記をさせていただきます。

まずは、新札幌名店街1号館

(札幌市厚別区厚別中央2条5丁目)

新札幌駅のホーム中心部分から東側の高架下部分になります。

2階部分は、新札幌駅の出入り口から東側です。

ラーメン店や居酒屋など飲食店が入居し、新札幌駅 味の名店街 の看板が出ています。

最東部 2階の飲食店街に入る入り口があります。

1階部分

いかにも高架下と言った雰囲気の場所です。

南側は duo-2に隣接しています。

上を見上げると、かすかに「新札幌駅」の文字が

かつての駅の看板

北海道新聞 2月28日 札幌版 さっぽろ10区(トーク)より

駅の周りに何もなかった時代は、駅の外壁にも広告看板が設置されていたんですね。

現在は閉院している歯科医院でした。

続いて 新札幌名店街2号館

(札幌市厚別区厚別中央2条5丁目)

サンピアザからの連絡橋より西側の高架下が2号館です。

1階はパン屋さんや居酒屋・不動産屋さんが入っています。

2階はスナックが多く入居していました。

ソシアルルーム紀恵

新札幌で働いていた時、何回か行きました。綺麗なお姉さんがいました。

ザ・昭和感が漂う案内看板

厚南大通りを挟んだ西側には

新札幌名店街3号館があります。

(札幌市厚別区厚別中央2条5丁目)

スナックや居酒屋などが入居しています。

食事処かすり

先輩のなじみの店でした。よく飲み会で利用しました。

新札幌名店街3号館より西側には昭和59(1984)年から平成25(2013)年まで新札幌生鮮市場

がありました。

青果、鮮魚、精肉、衣料品など12店舗が入居し開業し、85年にはアーケードを設置しました。

駐車場が無かった点や周辺に大型スーパーがオープンし、集客の核店舗だった鮮魚店が2005年に退去し

集客に苦戦し入居店舗が次第に少なくなり、市場閉鎖時には2店舗となっていました。

2012年撮影

新札幌生鮮市場の残存施設を撤去後は暫く空き地でしたが、最近は時間貸し駐車場として利用

されていましたが、新札幌名店街の閉鎖で退去する事になった店舗の受け皿としてこのような案内が。

このような平屋の一軒家のような店舗テナントが7棟建っていました。

5棟は入居者が決まったようです(2月26日現在)

国道12号線を跨ぐトラス橋

トラス橋の付け根から西側にあるのが

新札幌名店街4号館(当サイトでの呼称) 正式名 JR高架下

(札幌市厚別区厚別中央3条4丁目)

3つの建物で構成されているらしく、1棟とは言えないようです。

増築を繰り返し、市道 厚別東町66号線より西にも店舗があります。

これより西側は耐震工事が終わり、以前のように月極駐車場が再整備されています。

高架橋の耐震工事後の商業施設計画についてJR北海道は「検討中」との事です。

駅チカの一等地、ポテンシャルを秘めた場所だけに検討し甲斐があるのではないでしょうか?

2025.03.01 加筆、写真追加