日本近代文学の森へ (179) 志賀直哉『暗夜行路』 66 食卓の光景 「前篇第二 九」 その2

2020.12.21

急行は九時だった。寝台をとる事が出来て彼は直ぐ横になった。そして起きたのは静岡近くで、もう日が昇っていた。静岡で東京の新聞を買ったが、出てからまるで見ない東京新聞が変に懐かしかった。富士を見、襞襀(ひだ)の多いの山々を見ても彼は何となく嬉しかった。沼津から乗り込んだ一卜家族の東京弁も気持よかった。

彼は早く東京へ入りたい気持で一ぱいになった。近づくほど、待ち遠しくなった。国府津、それから、大磯、藤沢、大船、こう、段々近づくと、彼はむしろ短気な気持になって行った。時間つぶしに困った彼は、羽織の紐の嵯(よ)り返しになっている房の一本一本を根気よく数える無意味な事で、漸く気紛(きまぎ)らしをした。

お栄には前日姫路から電報を打っておいた。多分新橋へ迎いに出ているだろうと思った。彼にはお栄と顔を合す瞬間の具合悪さがちょっと想い浮んだ。が、何(いず)れにしろ、もう二、三十分で会える事は嬉しかった

謙作の乗った急行列車は東京へ近づく。姫路発9時。

「出てからまるで見ない東京新聞」「富士を見、襞襀(ひだ)の多いの山々」「沼津から乗り込んだ一卜家族の東京弁」──「新聞」「自然」「言葉」、そのどれもが謙作には懐かしく、喜ばしい。だんだんとグラデーションが東京っぽく濃くなっていく。そのグラデーションの一番濃いところにお栄がいる。高鳴る謙作の胸の鼓動が聞こえるようだ。

結婚を申し込んだが断ってきたお栄との気まずさは当然あるだろう。それでも、お栄に会えることのほうが嬉しい。

間もなく、汽車は速力をゆるめ始めた。プラットフォームヘかかる前から、彼は首を出し、それらしい姿を探した。そして、彼は直ぐそれを見出した。お栄も此方(こっち)を見ているので、手を振ったが、見ていると思ったお栄は間抜な顔をして、直ぐ見当違いの窓をしきりに眼で追っていた。彼はいくつかの小さい荷物を赤帽へ渡すと、急いでその方ヘ歩いて行った。

五、六歩の近さで漸く気がつくと、お栄は今までの不安そうな様子から急に変って駈けよって来た。「よかった。よかった」とこんな事をいった。そして、

「まあ、如何(どう)して?」とお栄は彼の罨法(あんぽう)の頬被りに驚いて訊いた。

「ちょっと耳が悪かったが、もう今は痛くないんです」謙作は予期通り嬉しかった。会って具合悪いような事もなかった。いつものお栄だった。そしてそういう事は少しも念頭にない風に見えた。殊更そうしているとも見えなかった。

(注:【罨法】患部に温熱(温罨法)または寒冷(冷罨法)の刺激を与えて、炎症や充血、疼痛を緩和し、病状の好転、患者の自覚症状の軽減をはかる治療法。)

プラットフォームで謙作の姿を探すお栄の様子も印象的。短い描写しかないが、映画を見ているような気分になる。たぶんそれは、「汽車は速力をゆるめ始めた」という謙作の側の視点の移動があるからだろう。

お栄の様子の自然さは、「殊更そうしているとも見えなかった」とあるとおり、とりつくろったものではなさそうだ。それが、お栄の人柄をよく表している。恐らく、お栄にとっての謙作は、息子のように大事な人ではあっても、恋の相手ではないということだろう。それを十分に分かっていながら、お栄との結婚を望む謙作のほうに、ムリがある。

一緒に人込みを歩きながらお栄はなお二タ言三言、耳の事を訊いた。「でも、早く帰って来て下すってよかったわ」讃めでもするようにいった。が、急に声を落として、

「謙さん、瘠せましたよ。もう、これからそんな処ヘ一人で行くのはおやめですね」ともいった。謙作はただ笑っていた。

「信さんへは先刻(さっき)会社の方へ電話をかけさしたの。帰りに寄るという御返事でした」

「そう」

改札口に膝掛を抱えた、出入りの車夫が待っていた。彼はそれに赤帽の荷を渡し、チッキの荷も頼んで、お栄と一緒に電車で帰る事にした。

「お昼はまだでしょう?」

「ええ」

「自家(うち)にも何か取ってあるけど、何処かへ行きますか?」

「僕は何(ど)うでもいいが」

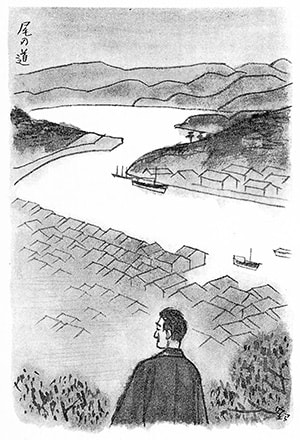

「尾の道は御馳走がありまして?」

「魚はいいのがあるんだが、何しろ自分じゃあ作れませんからネ」

二人は清賓亭の前を通って行った。謙作はお加代でもお鈴でもそういう連中に見られたくない気持から、なるべく俯向き勝ちに歩いて行った。

電車通りに出ると、お栄はもう一度、

「どう? 何方(どっち)がいいの?」といった。

「そんなら、行きましょう。久しぶりで、西洋料理が食いたい」

二人はそれからそう遠くない、風月堂へ行った。

こういう二人の描写を読むと、恋人同士のようにも見えるし、夫婦のようにも見えるが、「讃めでもするようにいった」あたりに、やはり保護者としてのお栄が見える。その後の会話でも、率先して話すのはお栄で、謙作はただそれに受け答えするだけだ。我の強い謙作にとっては、こうしたお栄といるときが、不思議と心が安まるのだろう。

風月堂で食事をしたあと、謙作とお栄は家に帰ってくるのだが、風月堂での食事の光景は省かれている。風月堂へ行く前と、出た後が書かれる。

こうしたことはうっかりすると見逃してしまうが、小説の流れとしては注目に値する。この風月堂で食事をしながら、いったい二人はどんな話を、どんなふうにしたのだろう。お栄には尾道での謙作の暮らしぶりに興味があるようだが、家に帰ってからも、尾道のことを尋ねていることからすると、そんな話題はなかったのだろう。それでは結婚問題だったのか。それもなさそうだ。

たわいもない話をぼつぼつとしながら、静かに西洋料理を食べている二人が目に浮かぶ。西洋人の男女なら、ありえないような食卓の光景である。

二人は家に戻ってくる。

謙作は先ず二階の自分の書斎へ入って行った。額も机も本棚も総てが出かける前の通りだった。むしろきちんと整づいていた。床に椿などの生けてあるのがかえって自分の部屋らしく見せなかった。

すべてが元通りなのだが、きれいに整えられた書斎、床に生けられた椿。そうした端々にお栄の心遣いが感じられる。特に、謙作の部屋には「不似合い」な床の椿が印象的だ。言葉にはならないお栄の謙作への気持ちが、この椿に凝縮されているような気さえする。

「やっぱり自家(うち)が一番いいでしょう?」こんな事をいいながらお栄も昇(あが)って来た。

「大変立派な家へ来たような気がする」

「尾の道ではきたなくしてた事でしょうネ。男鰥(おとこやもめ)に蛆が湧くというから。蛆が湧かなかったこと?」

「隣りの婆さんがよく掃除をしてくれるので割に綺麗でした」

「ああお風呂が丁度いいの。直ぐお入りなさい」

この五つの会話は、小気味いい。特に、「隣りの婆さんがよく掃除をしてくれるので割に綺麗でした」と謙作が答えているのに、それには触れずに、風呂に入れという、この間合い。

「割に綺麗でした。」との答を聞いて、お栄は、にっこり笑ったのだろうか。舞台なら、演出の腕の見せ所だが、ここには何も書かれていない。一種の「余白」である。その余白を残して、「ああお風呂が丁度いいの。直ぐお入りなさい」というセリフを書いて、「九」は突然終わる。

それにしても、お栄はとても魅力的な女性だ。ネチネチしたところがなくて、さっぱりしているけど、それでいてやさしい思いやりにあふれている。

謙作はこれからどうするのか?