朝、買い物で町へ行ってきてから重い腰を上げて調整開始。午後は用があるので限られた時間を有効に使いました。

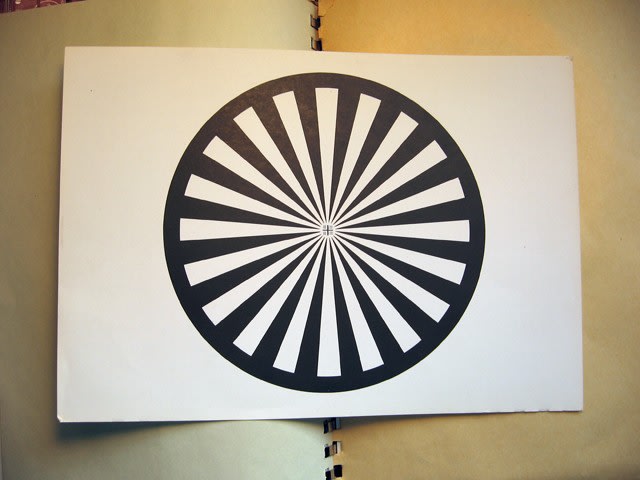

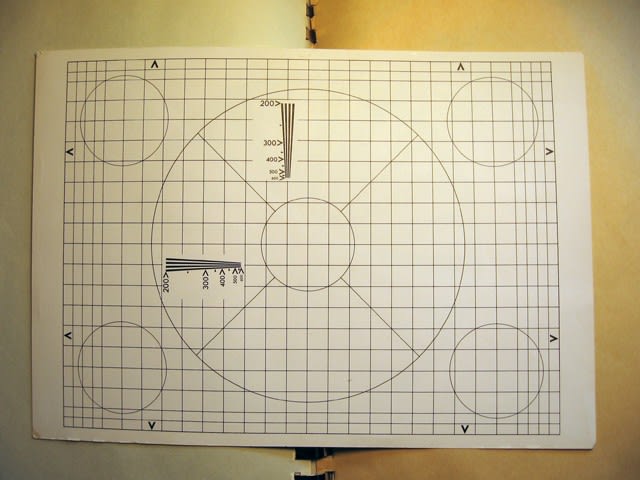

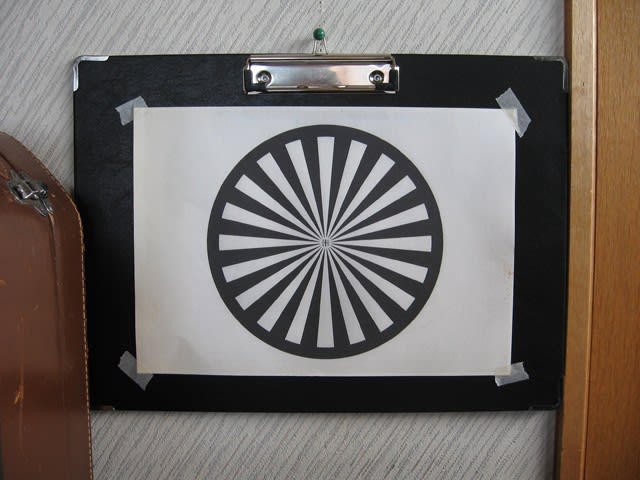

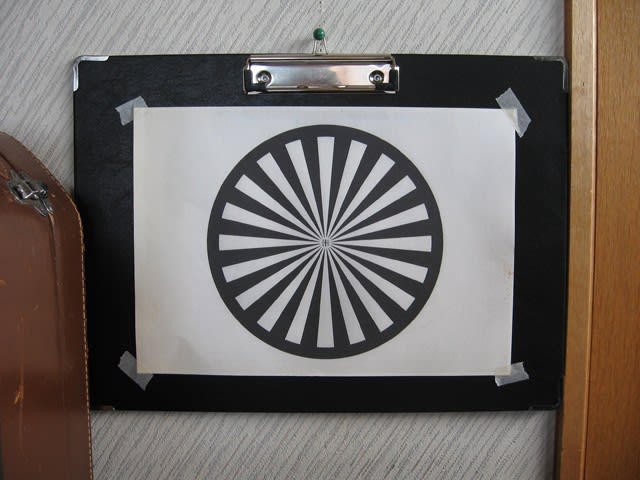

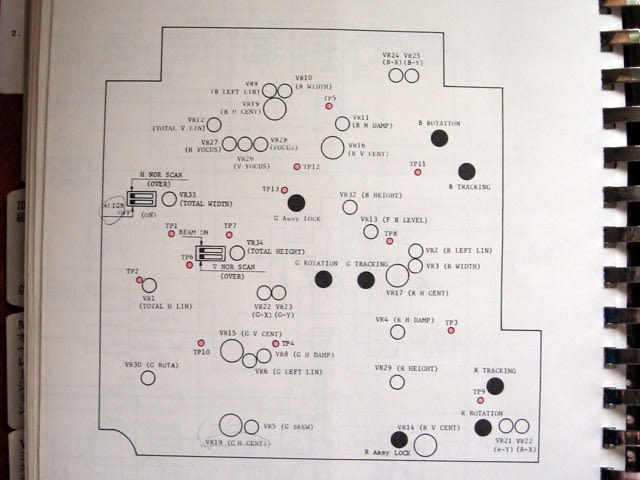

買い物のついでにダイソーで買ったクリップボードにコピーしたトラッキングチャートを貼ります。これを調整台に載せたカメラの光軸にあわせて壁に固定。

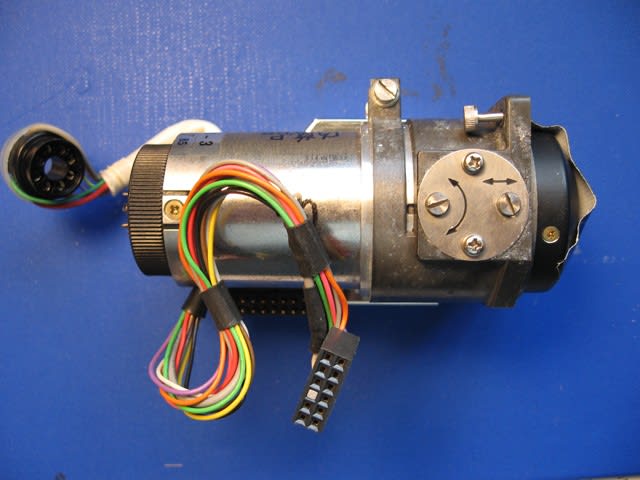

レンズはPATTERN PROJECTOR内臓のJ13x9B3をセット。この方が調整には便利です。

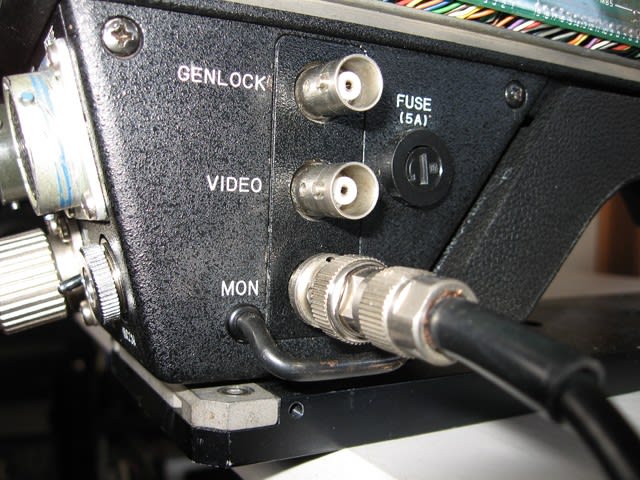

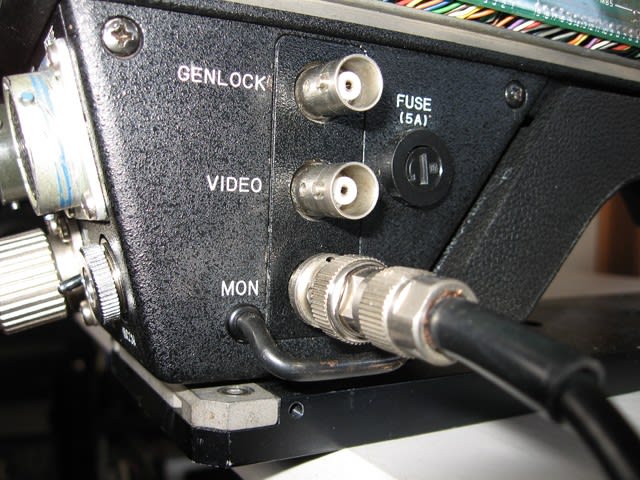

MON端子にモニターを接続。VIDEO側では不都合です。

POWER PACKからDC12Vを入れます。

カメラをトラッキングチャートに向けてPOWER ON。

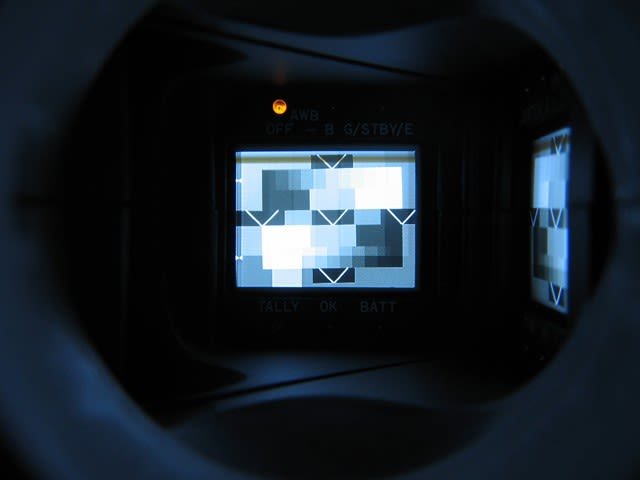

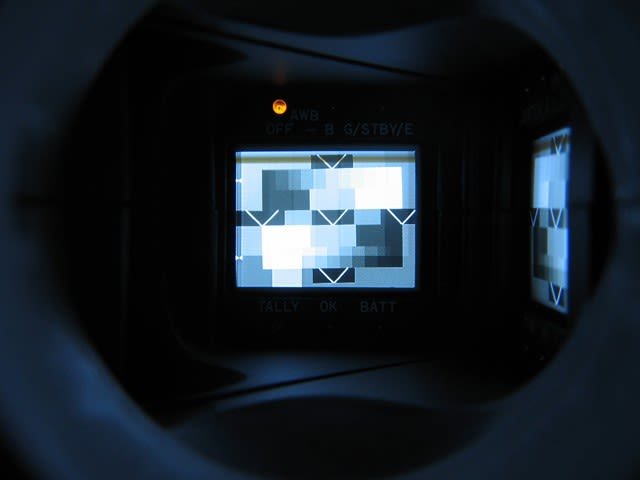

レンズをPPに切り替え。VFにパターンが出ました。

MON-ENCスイッチをMONに、R-G-B切り替えスイッチをGにします。とにかくGをそこそこに調整するためです。

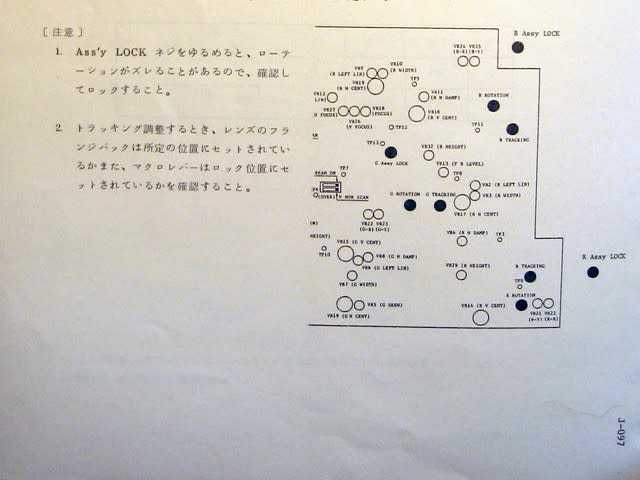

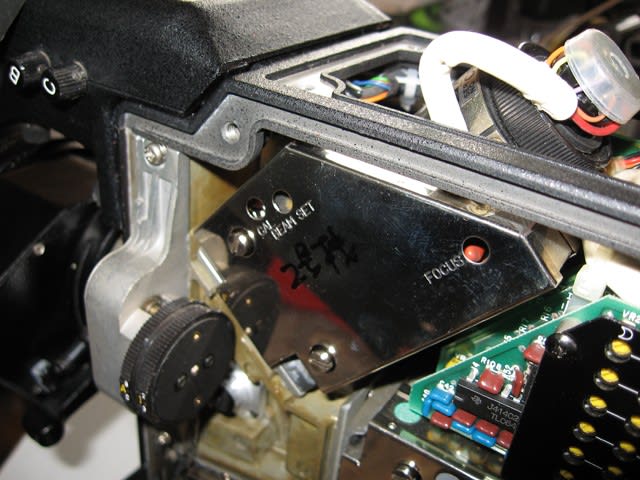

Gchのロックを緩めて撮像管の回転方向と軸方向の位置を調整。左上がロックネジ、右下が軸方向、左下が回転方向の調整ネジです。

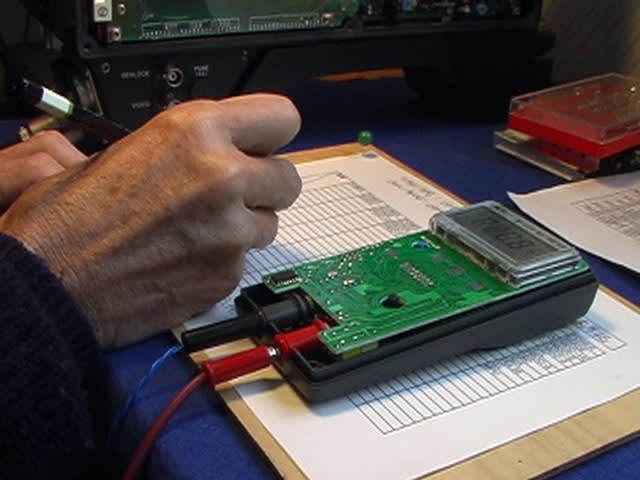

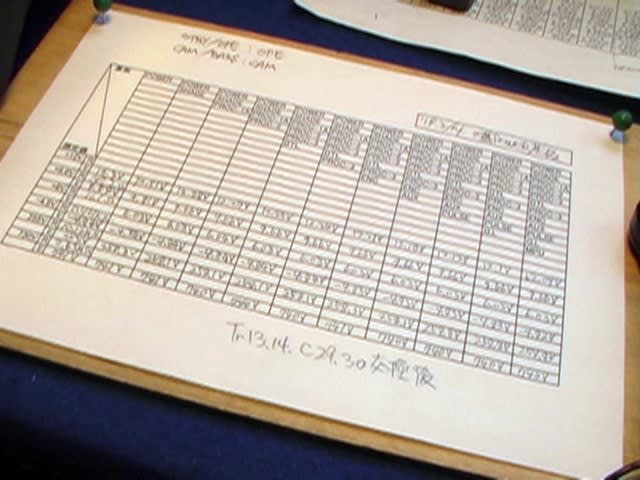

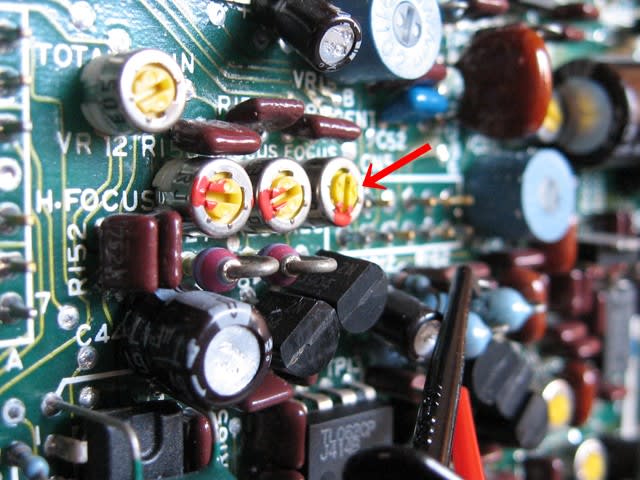

おっと、マニュアルによるとその前にフォーカス電流の調整が必要です。TP12,13間の電圧はこのカメラの管は480mV。測定値は485mVでした。マニュアルは電流となっていますが電圧の間違いです。

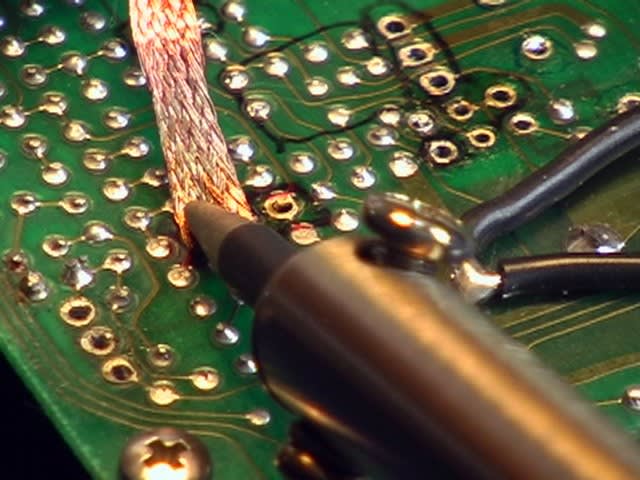

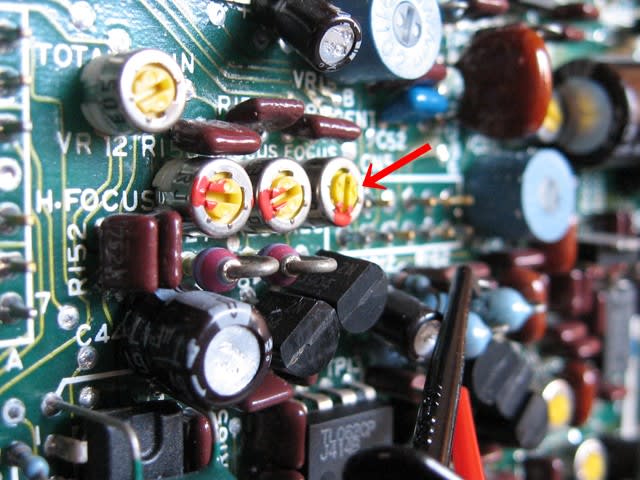

電圧の調整は矢印の半固定抵抗でやります。

ぴったり480mVに調整しました。そんなにこだわらなくても良さそうですが。

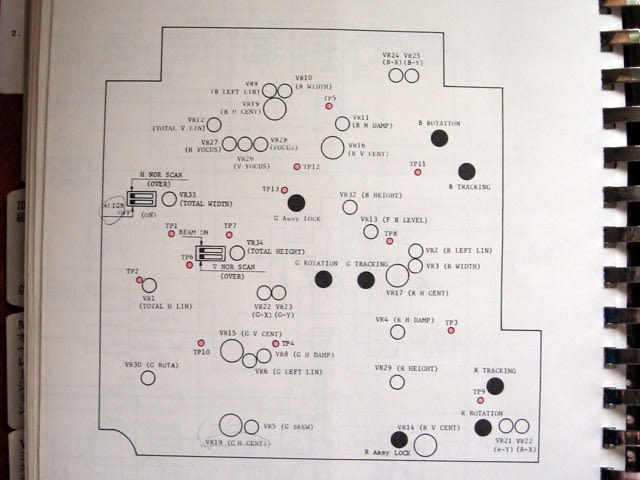

次に図と睨めっこしながら管の位置調整とパターンの位置、幅、高さを適当に調整していきます。幸い管のネジは固着なし。

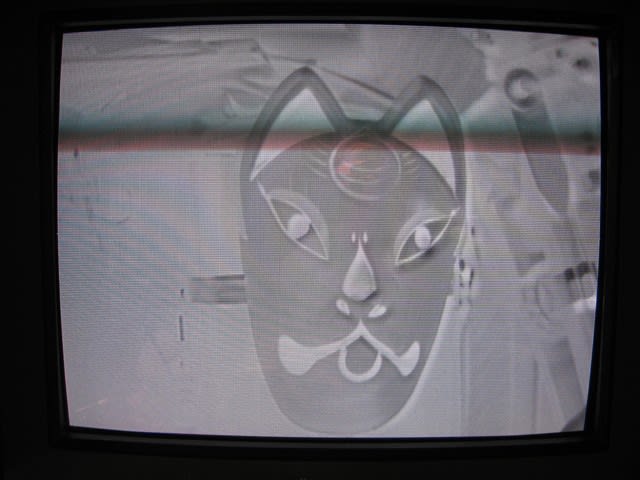

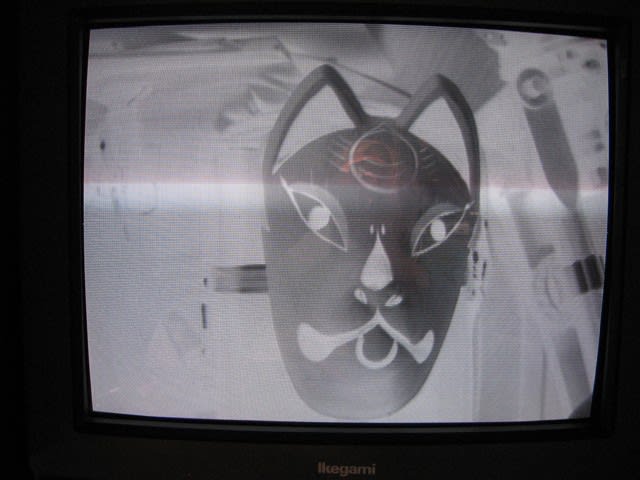

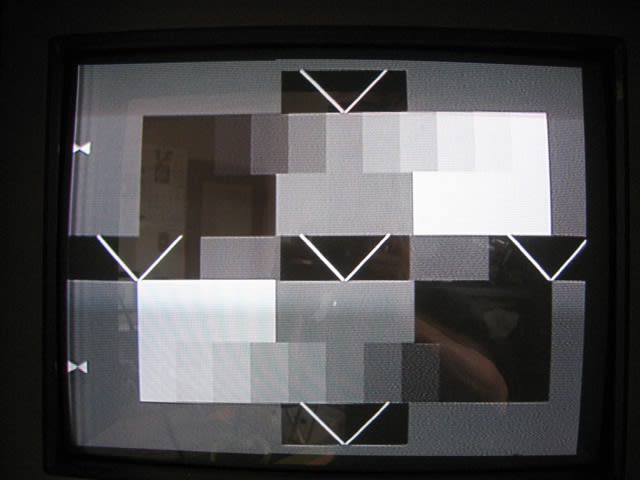

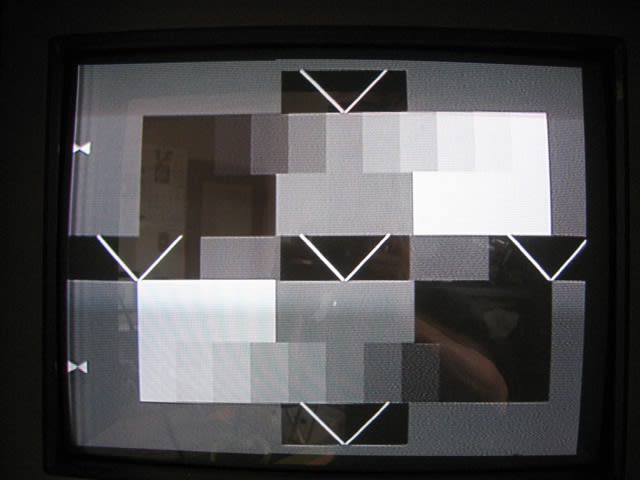

大まかに調整。調整前はパターンが反時計方向にズレていました。この写真は途中経過です。

フランジバックは心配しましたが、なぜかいろいろやっているうちに合いました。ズームを広角端から望遠一杯に引っ張っても大丈夫。

14時から大事な用があるのでとりあえずここまで。

買い物のついでにダイソーで買ったクリップボードにコピーしたトラッキングチャートを貼ります。これを調整台に載せたカメラの光軸にあわせて壁に固定。

レンズはPATTERN PROJECTOR内臓のJ13x9B3をセット。この方が調整には便利です。

MON端子にモニターを接続。VIDEO側では不都合です。

POWER PACKからDC12Vを入れます。

カメラをトラッキングチャートに向けてPOWER ON。

レンズをPPに切り替え。VFにパターンが出ました。

MON-ENCスイッチをMONに、R-G-B切り替えスイッチをGにします。とにかくGをそこそこに調整するためです。

Gchのロックを緩めて撮像管の回転方向と軸方向の位置を調整。左上がロックネジ、右下が軸方向、左下が回転方向の調整ネジです。

おっと、マニュアルによるとその前にフォーカス電流の調整が必要です。TP12,13間の電圧はこのカメラの管は480mV。測定値は485mVでした。マニュアルは電流となっていますが電圧の間違いです。

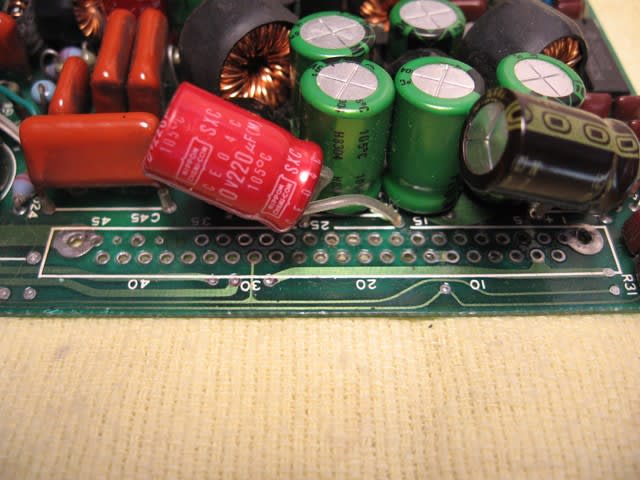

電圧の調整は矢印の半固定抵抗でやります。

ぴったり480mVに調整しました。そんなにこだわらなくても良さそうですが。

次に図と睨めっこしながら管の位置調整とパターンの位置、幅、高さを適当に調整していきます。幸い管のネジは固着なし。

大まかに調整。調整前はパターンが反時計方向にズレていました。この写真は途中経過です。

フランジバックは心配しましたが、なぜかいろいろやっているうちに合いました。ズームを広角端から望遠一杯に引っ張っても大丈夫。

14時から大事な用があるのでとりあえずここまで。