400ftマガジンのカメラとの合わせ目にモルトに相当する遮光材が貼ってありますが、これが劣化していて前に応急処理をしたままだったのを思い出しました。

ダイソーのフェルトで間に合いそうなので今日はこれを片付けます。

滑り止めのスポンジを貼ったのに無くなってます

毎度おなじみダイソーのフェルトのセットです。

ほんのちょっと使うだけなんですが

2mmx18mmを二本切り出し。

余りはまた何かに使うでしょう

ミゾの中をシール剥がしできれいにしました。

下地の処理は重要

貼り付け。ちょっと寸法が合わないけどまあいいか。

接着剤は「ボンド 学校工作用」

ついでに結晶塗装が剥げたところをタッチアップ。

塗料を塗るのではなく置いてやります

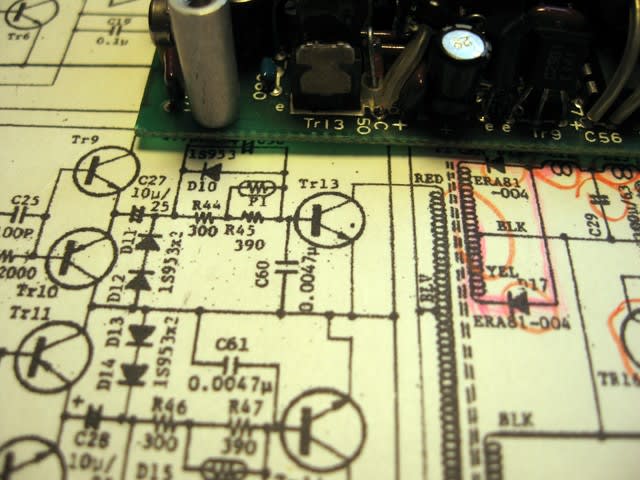

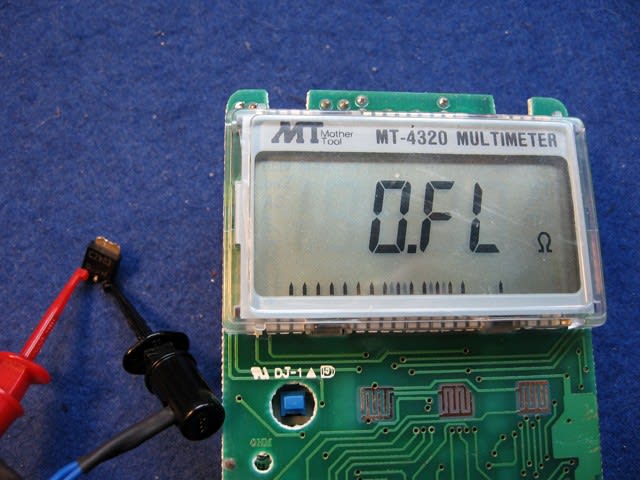

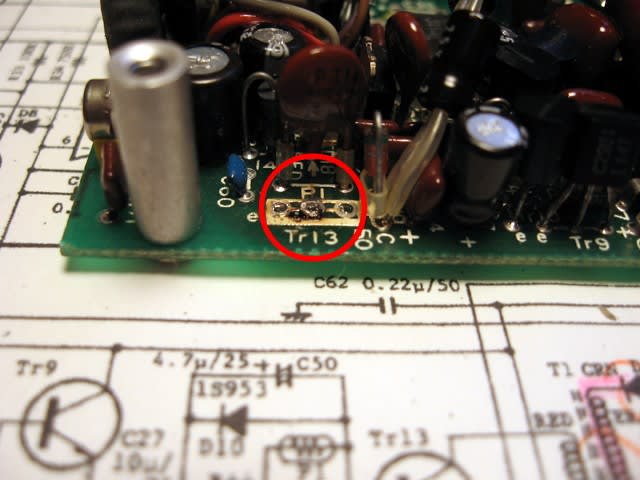

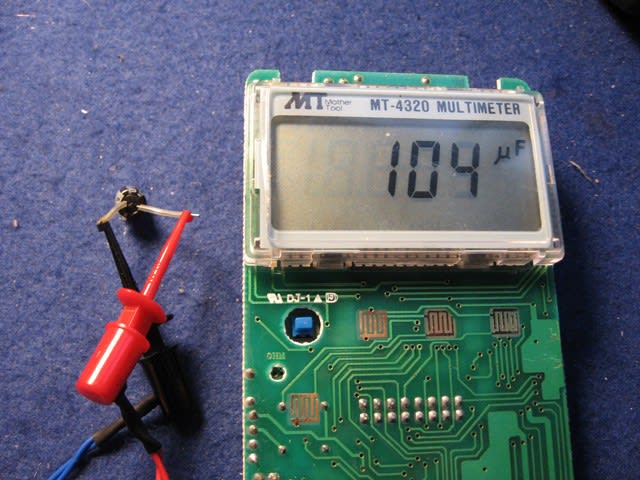

今日は午前中出掛けたのと確定申告の準備に追われてHL-79E修理に使うトランジスタの手配は明日にします。

確定申告は明日ですが待ち時間が長くて参ります。でも税金がほとんど戻るのでありがたやありがたや。申告手続きは5分位で終わります。

ダイソーのフェルトで間に合いそうなので今日はこれを片付けます。

滑り止めのスポンジを貼ったのに無くなってます

毎度おなじみダイソーのフェルトのセットです。

ほんのちょっと使うだけなんですが

2mmx18mmを二本切り出し。

余りはまた何かに使うでしょう

ミゾの中をシール剥がしできれいにしました。

下地の処理は重要

貼り付け。ちょっと寸法が合わないけどまあいいか。

接着剤は「ボンド 学校工作用」

ついでに結晶塗装が剥げたところをタッチアップ。

塗料を塗るのではなく置いてやります

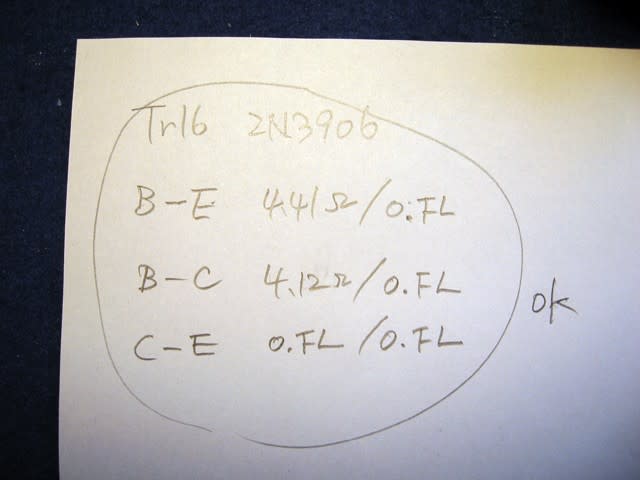

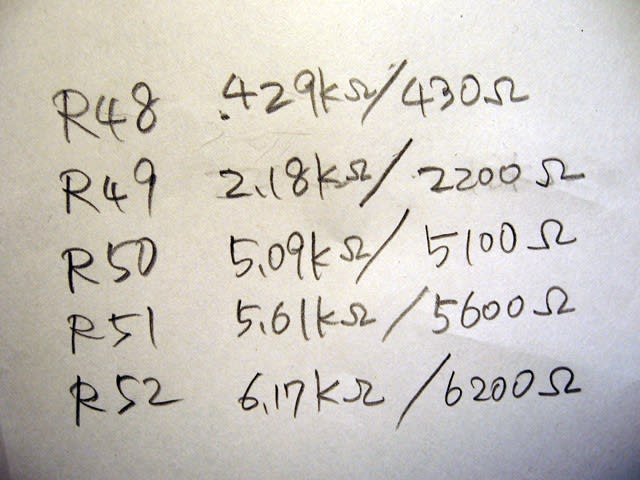

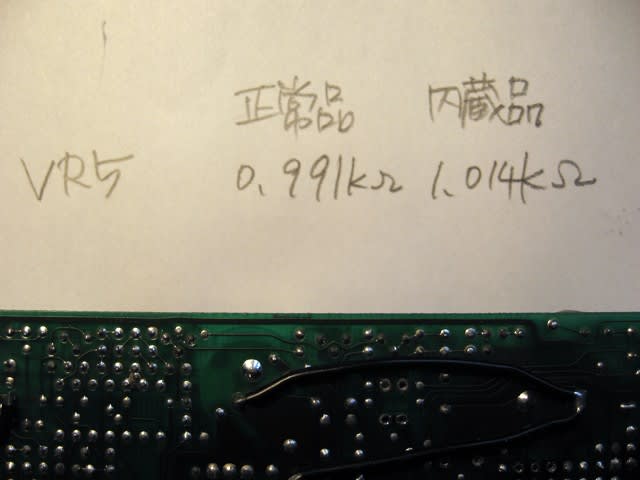

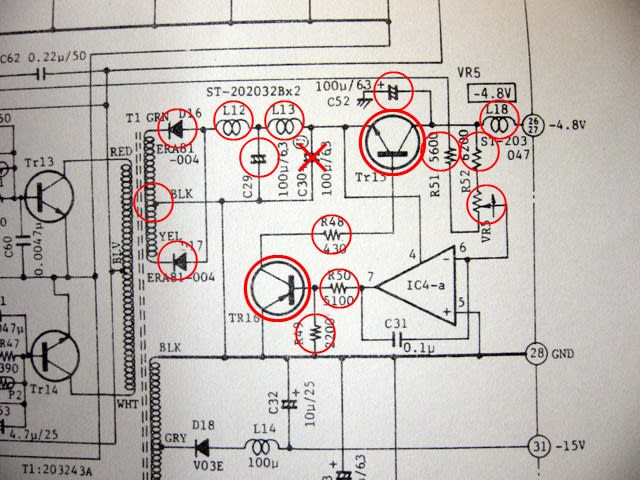

今日は午前中出掛けたのと確定申告の準備に追われてHL-79E修理に使うトランジスタの手配は明日にします。

確定申告は明日ですが待ち時間が長くて参ります。でも税金がほとんど戻るのでありがたやありがたや。申告手続きは5分位で終わります。