2023/05/10(水曜日) 晴れ

今から20年以上も前に買ったカセットラジオ。

昔、録音したカセットテープをまた聴いてみたいと思うようになった。

だけど、カセットテープを駆動するベルトが劣化してしてしまい、再生する

ことができない。

何とか直してみたい、とネット通販でベルトを購入して修理してみた。

これで一応テープを駆動することができるようになって、音が出て来た。

しかし、その音はテンポが速くて甲高いものでとても聞くに堪えないものだった。

テープ速度が速すぎるのだろう。

ベルトを太いものから細いものに替えても状況は変化なしだった。

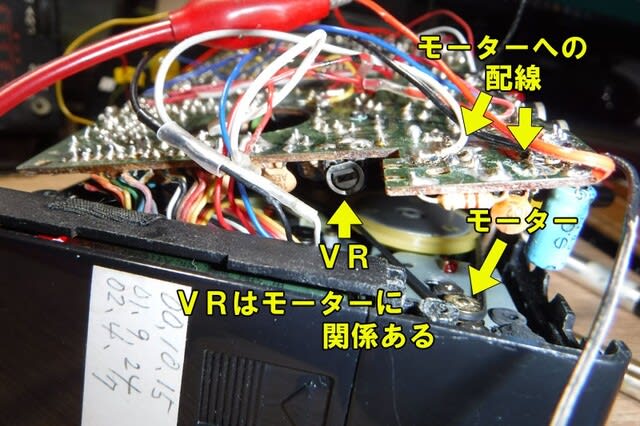

ベルト交換時にモーターの近くに「VR6」とマークされた半固定抵抗器がある

のに気が付いた。

もしかするとこれがモーターの回転数を調節してるのかもしれないと考えて、

スライダー(回転電極)を回してみた。

しかし、モーターの回転は変化なしで依然として甲高い音が流れていたので、この

VRは何か別の制御に使っているんだろうとスライダーをもとの位置に戻して作業を

続けてきた。

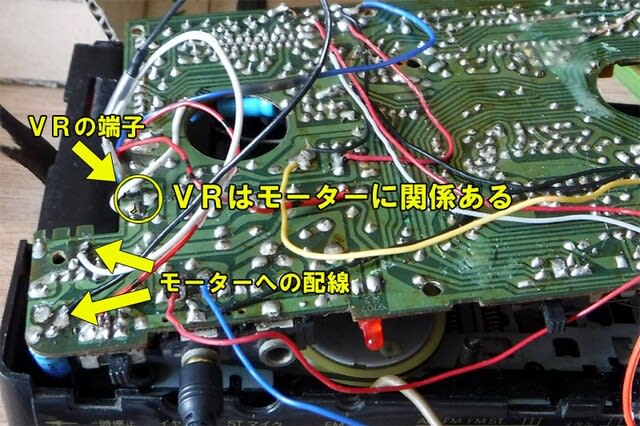

でも、VRの端子配線とモーターの配線との関係をみてみると何だか密接な関係が

ありそうに思える。

もう一度、じっくりVRを調べて見ることにした。

VRのスライダーを何度か動かして確認していると、微かに音調が変化した。

やっぱりこれは関係がある、と更に調べてみた。

スライダー(回転電極)を回すより、「ちょん、チョン、・・・」と触った方が

モーターの回転数が変化することがわかった。

半固定抵抗器(VR6)はモーターの回転数を調節するものだったのです。

今までも何度もスライダー(回転電極)を回してみたがモーターの回転数は

変化せず、このVRはモーターには無関係だと判断してしまいましたが、

それが誤りだったのです。

スライダーを静かに回していたのでは「故障個所」がそのまま継続していたのでしょう。

VR全体を「コツ、コツ、チョン、チョン」と突くと「故障個所」の接触が一時的に回復

してテープ速度が正常になったり、また「故障個所」が再現して高速になったりするので

しょう。

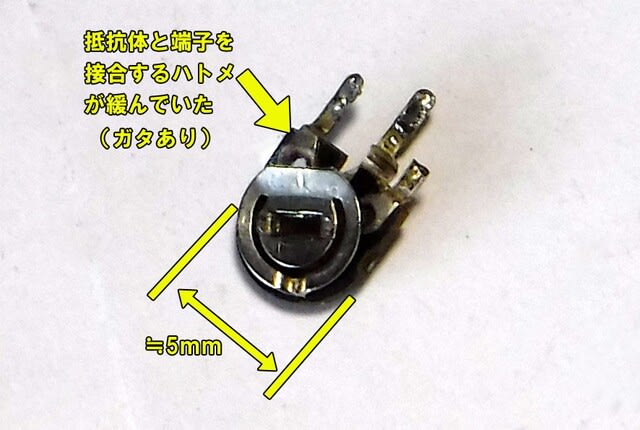

VRがどんな具合か基板から取り外して調べてみました。

VRはとても小さいものでした。 そして相当、劣化していました。

左端子はちょっとガタガタしています。

抵抗器の主体であるカーボン被膜(この上を中央端子に接続されたスライダーが

摺動して抵抗値を変化させる)との結合(ハトメでのカシメ)が緩んでいました。

右端子は欠けていますがこれは基板から外すときに折れたものです。

ぐらぐら動く、左端子が接触不良で断線状態だったのでしょう。

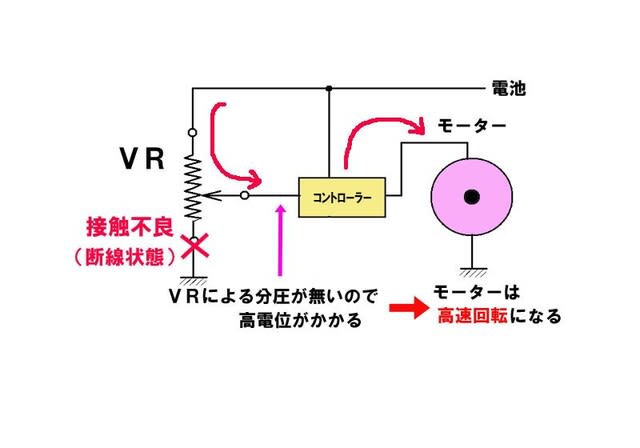

そのため、本来は右側端子から入力された電圧がVRの中央電極(スライダー)から

分圧されて出てくるはずの電圧が分圧されずにそのまま出力されて制御回路に加えられて

モーターは高速回転していたのでしょう。

VRをチョン、チョン、と突いて衝撃を与えると接触不良が導通状態になり、電圧が

正常に分圧されて低下した電圧が制御回路に加わり、モーターの回転数が低速に制御された

のではないでしょうか。

(スライダーをゆっくり静かに回転させていたときは「接触不良」は回復されず、高速

回転が続いていたのでしょう(想像)。)

不良VRの抵抗値は約1.5KΩでした。

手持ちの2KΩのボリュームを接続してテストしてみました。

このボリューム(バリオーム?)でのテストではモーター回転数はスムーズに

変化しました。

しかしこれは大き過ぎます!

ジャンク箱をかき回して小さな可変抵抗器を探しました。

小型のものがありましたが抵抗値が10KΩです。

ちょっと心配でしたがテストしてみたら問題なく使用できました。

テープ速度が速いというトラブルの原因はVR6の不良でした。

VR6の代わりにこの半固定抵抗器を使って修理することにします。

時計を見ると時刻は夜中の12時過ぎです。

今日の作業はここまでとします。 あー、疲れたぁ・・・・・

(続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます