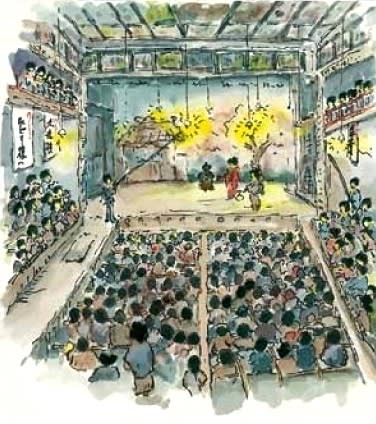

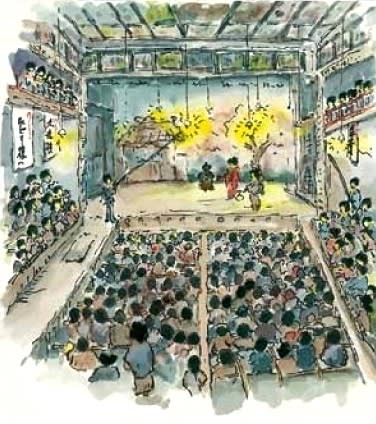

明治時代、東雲座、旭座(末広座)、大和座などの劇場が古町周辺に立ち並び、東京や大阪などから著名な役者たちが来演し大いに賑わった。

夏目漱石が熊本にいた頃(明治29~33)、東阿弥陀寺町にあった東雲座(明治21年開業)で、鏡子夫人が女歌舞伎を見物したという。明治時代のジャーナリストであり、政治家だった小泉三申は、その著書「加藤清正」において、「肥後は細川氏時代より現代に至る迄 チンコ芝居《少女歌舞伎》の名産地なり 其淵源は恐らく清正公當時 阿國招聘に歸せむ乎…」と述べている。肥後で「チンコ芝居」つまり少女歌舞伎が盛んなのは、清正公が阿国歌舞伎を招いて興業を行ったことがルーツというわけだ。

米屋町の「糀屋(ももや)」という肥後藩御用達の味噌醤油製造屋の一人娘として生まれた永田いねは、明治中頃、亀甲屋嵐亀之助を名乗って女歌舞伎一座を旗揚げ、大阪、名古屋などで興行した。いねは一座を解散した後、春日五反で稽古場を構え、多くの弟子に稽古をつけた。名古屋巡業の時に聞いた「名古屋さんざい」をもとに作った「おてもやん」は熊本の代表的民謡となった。

明治44年には山鹿に八千代座が開業。大正のはじめ、木の香も新しい八千代座の人気芝居の一つに少女歌舞伎があった。人々は「ちんこ芝居」と呼んで熱狂した。森峯吉一座の久丸、みどりという可憐な美女スターにあこがれて、町の若い衆がせっせと楽屋通いをしたという。少女アイドルブームの走りといえよう。

大正6年、喜劇役者・志賀廼家淡海(しがのやたんかい)は山崎練兵町にあった大和座での劇中、山口県民謡「ヨイショコショ節」を初めて披露、ファンの間で「淡海節」と呼ばれるようになり、全国に広まった。

夏目漱石が熊本にいた頃(明治29~33)、東阿弥陀寺町にあった東雲座(明治21年開業)で、鏡子夫人が女歌舞伎を見物したという。明治時代のジャーナリストであり、政治家だった小泉三申は、その著書「加藤清正」において、「肥後は細川氏時代より現代に至る迄 チンコ芝居《少女歌舞伎》の名産地なり 其淵源は恐らく清正公當時 阿國招聘に歸せむ乎…」と述べている。肥後で「チンコ芝居」つまり少女歌舞伎が盛んなのは、清正公が阿国歌舞伎を招いて興業を行ったことがルーツというわけだ。

米屋町の「糀屋(ももや)」という肥後藩御用達の味噌醤油製造屋の一人娘として生まれた永田いねは、明治中頃、亀甲屋嵐亀之助を名乗って女歌舞伎一座を旗揚げ、大阪、名古屋などで興行した。いねは一座を解散した後、春日五反で稽古場を構え、多くの弟子に稽古をつけた。名古屋巡業の時に聞いた「名古屋さんざい」をもとに作った「おてもやん」は熊本の代表的民謡となった。

明治44年には山鹿に八千代座が開業。大正のはじめ、木の香も新しい八千代座の人気芝居の一つに少女歌舞伎があった。人々は「ちんこ芝居」と呼んで熱狂した。森峯吉一座の久丸、みどりという可憐な美女スターにあこがれて、町の若い衆がせっせと楽屋通いをしたという。少女アイドルブームの走りといえよう。

大正6年、喜劇役者・志賀廼家淡海(しがのやたんかい)は山崎練兵町にあった大和座での劇中、山口県民謡「ヨイショコショ節」を初めて披露、ファンの間で「淡海節」と呼ばれるようになり、全国に広まった。