熊本城内の、現在、加藤神社がある一角には、熊本藩六代藩主・細川重賢公の時代に行われた「宝暦の改革」において殖産興業政策の柱の一つとして推進された櫨(はぜ)栽培と製蝋事業を管理する櫨方会所(藩の専売品である蝋を取扱う部署)が置かれていた。

明治10年の西南戦争で、天守以下多数の建築物が焼失したが、櫨方門は辛うじて残った。しかし、老朽化が進み、昭和29年頃になると崩壊寸前となり、昭和30年に解体・保管された。その後、変遷を経て昭和33年に竹の丸の門として現在の位置に移築された。

櫨方門がまだ、現在の加藤神社のところにあった昭和25、26年、僕は幼稚園からの帰り道は必ずこの前を通って帰っていた。当時の古びた櫨方門の様子を懐かしく思い出す。

◆熊本市調査より

川瀬巴水が描いた宇土櫓と櫨方門の一部(昭和23年頃)

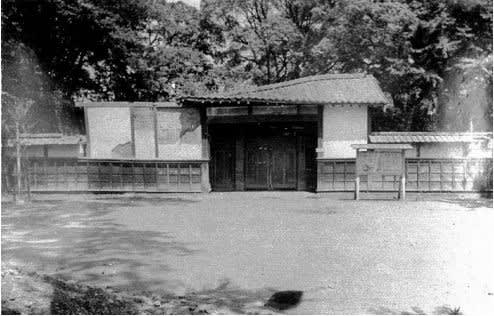

昭和25年、観光ブームの始まりで櫨方門の前は大型観光バスの駐車場となった。

昭和25年、観光ブームの始まりで櫨方門の前は大型観光バスの駐車場となった。

向うに見えるは宇土櫓。当時は熊本城と言えば宇土櫓のこと。

老朽化し崩壊寸前の櫨方門(昭和29年頃)

かつて櫨方門が建っていた加藤神社鳥居付近の今日の様子

移築されて現在は竹の丸の入り口となっている櫨方門(竹の丸内側より撮影。熊本地震前)

明治10年の西南戦争で、天守以下多数の建築物が焼失したが、櫨方門は辛うじて残った。しかし、老朽化が進み、昭和29年頃になると崩壊寸前となり、昭和30年に解体・保管された。その後、変遷を経て昭和33年に竹の丸の門として現在の位置に移築された。

櫨方門がまだ、現在の加藤神社のところにあった昭和25、26年、僕は幼稚園からの帰り道は必ずこの前を通って帰っていた。当時の古びた櫨方門の様子を懐かしく思い出す。

◆熊本市調査より

- 昭和29年(1954)現加藤神社敷地にあった櫨方門が半崩壊状態となった。

- 昭和30年(1955)半崩壊状態の櫨方門の実測調査および部材の解体・保管が実施された。

- 昭和31年(1956)櫨方門復旧工事に向けて、木材の一部が購入・加工された。

- 昭和32年(1957)7月~同33年3月、復旧工事にて、竹の丸馬具櫓石垣前に復旧された。

- 昭和33年(1958)7月~8月、移転工事にて、現在の櫨方門の位置に移築された。

川瀬巴水が描いた宇土櫓と櫨方門の一部(昭和23年頃)

向うに見えるは宇土櫓。当時は熊本城と言えば宇土櫓のこと。

老朽化し崩壊寸前の櫨方門(昭和29年頃)

かつて櫨方門が建っていた加藤神社鳥居付近の今日の様子

移築されて現在は竹の丸の入り口となっている櫨方門(竹の丸内側より撮影。熊本地震前)