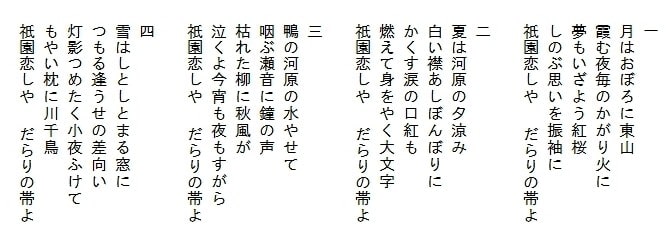

〽祇園小唄

〽祇園小唄この唄の作詞者長田幹彦は熊本ゆかりの人物である。彼自身は東京で生まれ育っているが両親は菊池の出身。祖父は菊池神社の初代宮司で「菊池俗言考」など多くの著書も残した長田穂積。菊池神社の一角には「祇園小唄」の歌碑も建てられている。長田が京都を初めて訪れたのは大正の前期。祇園に魅了されて「祇園夜話」「絵日傘」などの小説を書いた。その小説が映画化されるにあたり、主題歌として作詞したのが、昭和5年に世に出た「祇園小唄」。この歌は大ヒットし、今日では祇園を象徴する曲となり、長田にとっても代表作となった。

菊池神社

♪ 春の小川

「春の小川」は大正元年(1912)尋常小学唱歌として発表された。作詞者の高野辰之は「おぼろ月夜」や「ふるさと」といった作品でも知られているが、当時、豊かな田園が広がっていた今の渋谷区代々木に住んでおり、よく散歩していた河骨川(こうほねがわ)をモチーフに「春の小川」を作詞したといわれる(諸説あり)。河骨川は渋谷川の支流で、10年ほど前放送された「ブラタモリ渋谷編」では、現在はそのほとんどが暗渠化された渋谷川の痕跡を辿っていたが、河骨川も同様、今は暗渠化され、歌が作られた当時の面影はない。

また、高野辰之は日本の古典芸能や伝統芸能の研究者として「歌舞音曲考説」など数多くの著書を残しているが、明治時代末期、福岡県瀬高町大江に伝わる「大江幸若舞」を訪ね、幸若舞が芸能史上特筆すべき古典芸能であることを広くPRしたことが、幸若舞を存続の危機から救い、今日も国内唯一この地に幸若舞が残った大きな要因といわれている。

春の小川・成道寺川(熊本市西区)

大江幸若舞