「大阪でビバった旅行記 #1-2」のつづきです。

新大阪駅の駅ナカでちょいと遅めの昼食(串カツ)を摂った私は、ホテル まで歩き、早々にチェックイン

まで歩き、早々にチェックイン

14:00 にはチェックインできるプランだったもので、ひとまず旅装を解いて一息

にはチェックインできるプランだったもので、ひとまず旅装を解いて一息 入れました。

入れました。

部屋は明るくて広い し、窓ガラスがきれい

し、窓ガラスがきれい で、眺め

で、眺め がいい

がいい

よく見ると、万博記念公園(EXPOCITY)の観覧車(OSAKA WHEEL)も見えるんですな。

しばし寛いだ後、大阪城ホール に向けて出発

に向けて出発

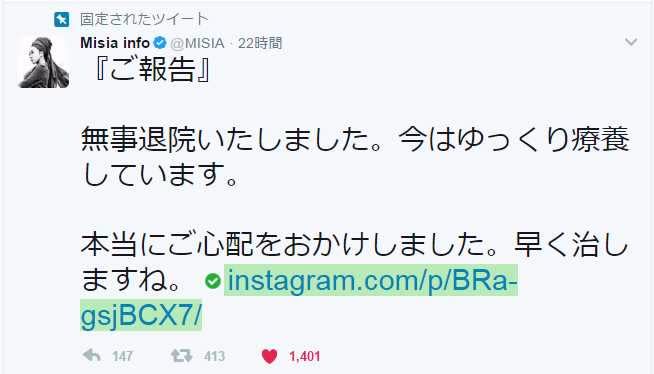

THE TOUR OF MISIA LOVE BEBOP 大阪城ホール公演初日に出撃 するにはちょっと早いのですが、久しぶり(MISIA星空のライヴVI ENCORE遠征以来ですから7年ぶり

するにはちょっと早いのですが、久しぶり(MISIA星空のライヴVI ENCORE遠征以来ですから7年ぶり )に大阪城を歩いてみようかと思ったわけで、JR

)に大阪城を歩いてみようかと思ったわけで、JR を乗り継いで、森ノ宮駅で降り、上町台地を実感する石段を昇り

を乗り継いで、森ノ宮駅で降り、上町台地を実感する石段を昇り 、

、

玉造口から入城しました。

説明板によると、この玉造口(たまつくりぐち)、

大坂城の東南の出入口にあたる。ここに建っていた玉造門の内側には、江戸時代には大手口や京橋口と同様、石垣造りの枡形が造られ、上に多門櫓が建っていた。多門櫓は慶応4年(=明治元年、1868)、明治維新の動乱にともなう大火によって焼失し、その後大阪城を管轄下に置いた陸軍の手により枡形が撤去された。焼け残った玉造門も撤去されたため、現在では門の両脇の石組み以外は旧観をとどめていない。「玉造」の地名は古代にまでさかのぼり、古墳時代、勾玉・管玉など装飾用の石を作った技術者集団「玉造部(たまつくりべ)」がこの南方に住んでいたと推定されている。

だそうです。

旧日本陸軍は、城跡に根拠地を置くのが好きだったようで、私がでかけたことのある城跡では、仙台城とか熊本城とか首里城も陸軍が所有していた時期がありましたなぁ。

大阪城本丸跡には、いかにも昭和初期っぽい感じの建物が立っています。

この建物は、旧第四師団司令部庁舎 だったのだそうで、

だったのだそうで、

大阪城公園の本丸地区にある旧第四師団司令部庁舎の建物は、昭和6年に建設され、戦後、大阪市警察本部などに利用された後、昭和35年から大阪市立博物館として使われていましたが、平成13年に現在の大阪歴史博物館へその機能を移転して以降、閉館となっていました。

とのこと。

そして今、こちらのサイト(上の説明文もこちらから引用)によれば、

近代建築としての価値を保存しながら観光拠点に相応しい魅力と賑わいの創出及び飲食や物販などの公園の便益施設として活用する提案を求めたことに基づき、事業者である大阪城パークマネジメント共同事業体により、このたび耐震補強工事に向けた準備工事を始めました。

だそうです。

来年度にはリニューアル・オープン するそうですから、ぜひ出かけて、内部を拝見したいものです。

するそうですから、ぜひ出かけて、内部を拝見したいものです。

ちょっと先を急ぎすぎましたので、二の丸に戻りまして、玉造口から本丸を目指して歩いていきますと、「蓮如上人袈裟懸けの松」なるものがありました。

簡素ながら小ぎれいな柱と屋根で守られていまして、どんな松なんだろうか? と思ったら、、、、

あれま こりゃ松というよりも枯山水ではありませんか

説明板 によれば、

によれば、

豊臣秀吉が大坂城を築く以前の戦国時代、浄土真宗の本願寺第八世蓮如上人は、現在の大阪城の地に坊舎をつくり(大阪御坊)、今は切り株だけになっているこの松に袈裟をかけ、宗派の繁栄を祈ったといわれる。切り株は徳川幕府が再築した大坂城の地表にあることから、これはあくまで伝説に過ぎないと考えられるが、西側に「南無阿弥陀仏」の石柱が建てられるなど、大坂(石山)本願寺時代の記憶をとどめる史跡として保護されている。

だそうです。

大阪の素性をたどれば、大坂城の城下町より先に、石山本願寺の寺内町として発展したということは、けっこう知られた話です。

ちなみに、大阪でもっとも有名な通り、御堂筋は、Wikipediaから引用すると、

名前は北御堂(西本願寺津村別院)と南御堂(東本願寺難波別院)の2つの寺院が沿道にあることに由来する。(中略)

記録上、御堂筋の名が初めて現れるのは1615年(元和元年)、大坂夏の陣の落人狩りなどを記録した徳島藩の「大坂濫妨人落人改之帳」の中で、捕らえられた男女のうち、男1人の居場所として「大坂御堂筋」と記されているのが最初である。

だそうで、かつて大阪は「商都」と呼ばれたもの(らしい )ですが、もっと遡れば宗教都市だったんですな

)ですが、もっと遡れば宗教都市だったんですな

それにしても、外国人観光客の多い こと

こと

7年前に来たときも外国人観光客が多かった印象がありまして、このときは韓国人観光客の比率が高かった気がしますが(忌み嫌っているはずの秀吉由来の大阪城にどうして韓国人が集うのだろうかと不思議に思った記憶が…)、7年前と比べると外国人観光客の比率がメチャクチャ高く

(観光客の半数は外国人っぽかった

(観光客の半数は外国人っぽかった )、そして、そのほとんどが中国語を話していました

)、そして、そのほとんどが中国語を話していました

それもそのはず、私が大阪城公園を歩いた1月28日はまさしく春節の当日 でした。

でした。

もう大阪城天守閣の最終入館時刻(16:30)だというのに、人 がワサワサいて、聞こえてくる話し声のほとんどが中国語だというのには、ある程度予想はしていたものの、それを上回る中国人観光客のインバウンド圧力

がワサワサいて、聞こえてくる話し声のほとんどが中国語だというのには、ある程度予想はしていたものの、それを上回る中国人観光客のインバウンド圧力 でした。

でした。

を乗りきり、2時間

を乗りきり、2時間 以上かけて出勤したのに、その「ヤボ用」は1時間

以上かけて出勤したのに、その「ヤボ用」は1時間 もかからずに完了

もかからずに完了

と高速代

と高速代 (きょうはあまりに酷い渋滞

(きょうはあまりに酷い渋滞 ゆえに首都高速を回避して、ホントに正しい選択だったのか疑問

ゆえに首都高速を回避して、ホントに正しい選択だったのか疑問 に思うような酷い渋滞

に思うような酷い渋滞 の環八を通りました)と好天

の環八を通りました)と好天 の休日の時間

の休日の時間 を使うのはあまりにもったいなかった

を使うのはあまりにもったいなかった ため、お昼まで懸案の仕事を片付けてきました。

ため、お昼まで懸案の仕事を片付けてきました。 に停めたクルマ

に停めたクルマ に戻ると、、、汚い

に戻ると、、、汚い ことは十分に判っていたのですが、黄砂にまみれた愛車の汚いこと汚いこと…

ことは十分に判っていたのですが、黄砂にまみれた愛車の汚いこと汚いこと…

とはいえ、これじゃあまりに酷い

とはいえ、これじゃあまりに酷い  ってことで、自宅~勤務先を6往復(走行距離は750km)して燃料

ってことで、自宅~勤務先を6往復(走行距離は750km)して燃料 の残量警告灯

の残量警告灯 が灯った状態

が灯った状態 で行きつけのガソリンスタンド

で行きつけのガソリンスタンド に立ち寄り、給油&洗車してきました。

に立ち寄り、給油&洗車してきました。 に帰り着くと、防災無線から「春の小川

に帰り着くと、防災無線から「春の小川 」が流れてきました。

」が流れてきました。

で4時間超

で4時間超 だもんな…

だもんな…

は、6年前の3月11日の帰宅に要した6時間

は、6年前の3月11日の帰宅に要した6時間 でした。

でした。 に丸ノ内の職場を出発して、ひたすら中山道(=R17)を歩き、日が変わった12日の1時頃に自宅に帰り着いたのでした。

に丸ノ内の職場を出発して、ひたすら中山道(=R17)を歩き、日が変わった12日の1時頃に自宅に帰り着いたのでした。 で見た感じからすれば、とてもそんなものじゃすまないだろうとは思ったのですが、まさか2万人もの死者・行方不明者が出ていたとは思いもよりませんでした。

で見た感じからすれば、とてもそんなものじゃすまないだろうとは思ったのですが、まさか2万人もの死者・行方不明者が出ていたとは思いもよりませんでした。 した部分もあるだなと、悲しい気持ち

した部分もあるだなと、悲しい気持ち になります。

になります。 と思うのです。

と思うのです。

では

では

の気持ち

の気持ち

の

の

つづきのようなもの:

つづきのようなもの:

と思って、

と思って、

する前に、

する前に、

⇒新札幌駅⇒○○⇒ホテル

⇒新札幌駅⇒○○⇒ホテル ⇒

⇒

でした。

でした。

が

が

に向けて出発

に向けて出発 )に

)に

が

が

していたのですが、その靴

していたのですが、その靴

の

の

QUEST

QUEST