第二和泉湯が無くなっていたのに驚いて、住吉神社の存在を確認しに来ました。

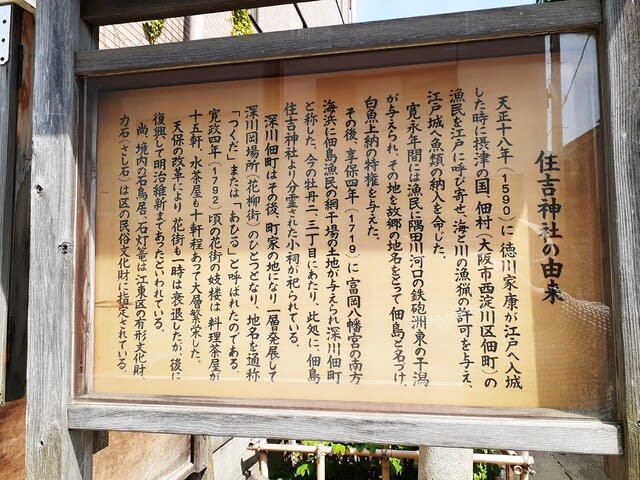

由来書きを読みます。「住吉神社の由来 天正十八年(1590)に徳川家康が江戸に入城した時に摂津の国、佃村(大阪市西淀川区佃町)の漁民を江戸に呼び寄せ、川と海の漁猟の許可を与え、江戸城へ魚類の納入を命じた。 寛永年間には漁民に隅田川の河口の鉄砲洲東の干潟が与えられ、その地を故郷の地名をとって佃島と名づけ、白魚上納の特権を与えた。 その後、享保四年(1719)に富岡八幡宮の南方海浜に佃島漁民の網干場の土地が与えられ深川佃町と称した。今の牡丹ニ、三丁目にあたり、此処に、佃島住吉神社より分霊された小祠が祀られている。

深川佃町はその後、町家の地になり一層発展して深川岡場所(花柳街)のひとつとなり、地名を通称「つくだ」または「あひる」と呼ばれたのである。寛政四年(1792)頃の花柳街妓楼は料理茶屋が十五軒、水茶屋も十軒程度あって大層繁盛した。 天保の改革により花街も一時は衰退したが、後に復興して明治維新まであったといわれている。 尚、境内の石鳥井、石灯篭は江東区の有形文化財、力石(さし石)は区の民俗文化財に指定されている。」

小さな本殿です。有名な佃島の分社です。佃島のは、大阪の分社です。

〈佃島の住吉神社〉

由来書きにありましたが、沢山の「力石」が有ります。東京の神社には各所に保存されていて珍しい物ではありませんが、これだけの数は珍しいです。

力自慢たちが競って差し上げて、女性にアピールしたのでしょうね。

「佃島住吉大社分社」が読めますが、句だと思われる崩し文字が読めません。

これからは楷書で書いてください。一般人に文化が継承されなくなってしまいますよ。