学童のキャンプでもう一つ印象的だったこと。

それは個性豊かな大人たちがいるだけでなく、いろんなタイプのリーダーが集まっているなということでした。

テキパキと指示を出すリーダー、みんなと話し合って決めていくリーダー、自分から行動して背中で見せるリーダー、みんなを話し合わせて自分は寡黙に聞いていて、必要な時だけスパッと決めるリーダー。

どのタイプがいい、悪いではなく、それぞれがそれぞれの所属する会社やチームで発揮しているリーダーシップなんだなと思います。

でも、これだけいろんなタイプのリーダーは、一つの会社やチームには集まりえないのではないかと思います。

会社の文化によって必要とするリーダー像はそれぞれ違うし、一つのチームにこれだけ多様なリーダーを配置してはプロジェクトが成り立たないでしょうから。

学童にこれだけ多様なリーダーが揃い、活動しているのは、そんな会社の文化やチームの枠を超えて大人たちが子供たちのために集まっているからです。

この特殊な環境を子供たちのリーダーシップ形成にも繋げられないか、なにかチャンスはないものか、と考えてしまいます。

複数の方から勧められて読んでみました。

とてもいい本でした。

教育関係者やAIに携わる人だけでなく、全ての人におすすめです。

シンギュラリティ幻想

ビッグデータ幻想

スパコン幻想

ディープラーニング幻想

AIに何ができて何ができないか、その本質からよくわかりました。

-----引用-----

読解力こそ、AIが最も苦手とする分野。しかし、残念なことに多くの人が、AIに対して優位に立てるはずの読解力で、十分な能力を身につけていません。さらに、日本の教育が育てているのは、今もって、AIに代替される能力です。

------

(必要なのは)AIが得意な暗記や計算に逃げずに、意味を考えることです。

------

多読ではなくて、精読、深読

-----|

きちんと教科書が読めるためにはどうしたらよいか。

その研究が求められている。

-----

一に読解、二に読解、三、四は遊びで、五に算数

-----

今後の活動に大きく影響しそうです。

京都の両足院というお寺で座禅をさせていただきました。

何でもここは京都で最も古い禅寺とのことです。

そこでの副住職さんのお話が興味深かったので、ちょっと紹介したいと思います。

座禅の目指すところは、頭の中を空っぽにして何も考えないようにする事ではありません。

自分と外の世界の境界をなくす。

外の世界=自分の体=自分の心、とする。

そして、その世界全体を客観的に眺める。

これが目指すところです。

ところでこの座禅の目指すところと対極に位置する言葉が最近流行っているので心配しています。

『自己責任』

です。

幸せになるのも、不幸になるのも、個々の人の自己責任。

外の世界と自分との境界をはっきり区切る個人主義です。

自分と外の境界をなくし、自分を世界の一部とする、つまり他人の幸せも悲しみも自分=世界の一部とする座禅の考えとはまさに対極です。

もちろん、自分が責任感を持って努力する事は大切です。

でも、強い人もいればどうしたって弱い人もいる。

運のいい時もあれば悪い時もある。

そもそものスタート地点が違うこともある。

それが現実の世界です。

その全く平等ではない現実世界の中において、自分は自分だ、その外のことに自分は責任を感じない、と言い切る自己責任論が優勢になっているのだとしたら、日本はとても冷たくて住みにくい世界になってきているぞ、と警鐘を鳴らしたいのであります。

このお話、説教っぽくて、宗教っぽくもあるけれど、僕は共感します。

学童のキャンプ、親にとっては衝撃的な体験でした。

(他の新一年の親たちも一様に)

1年生から6年生まで成長度合いが全然違う子供達、総勢160名の大人数、親がそれぞれに役割を持って作り上げるキャンプ。

要素としてはいろいろありますが、このキャンプの本質を僕なりに集約すると、

「多種多様な個性の大人たちと子供たちの濃密な共同生活」

かと思います。

子供たちは遊んでくれる大人が大好き。

それは普段の学童にボランティアで遊びに行ったときの、彼らのはしゃぎ方を見てもわかります。

そんな子供たちの中に、何十人もの大人たちが、しかもそれぞれが全然違う個性を持った大人たちが、一緒に生活してくれる。

めちゃめちゃ怖い親もいます。

正直、知らない人だったら話しかけられもしない(笑)

そんな大人に怒鳴られるのもいい経験。

うちの子も(運良く?)叱られてました。

僕には出せない迫力です。

キャンプファイアでバンドをやる親、

みんなの前でおかしな体操をする親、

汗だくになって子供たちと火起こしをする親、

テキパキと指示を出すリーダー的な親、

川でひたすら子供たちと戦い続ける親、

同じく川で大人同士が取っ組み合いする親たち。

そんな大人の姿を見て、触れて、話して、子供たちの中にいつもと違う大人像が少しでも残ってくれたらいいなと思いました。

将来の自分像をイメージしていく中で、いろんな世界、生き方が心の中にあるといいですよね。

そんな意味でもいろんな大人との関わり、いいと思います。

キャンプ以外でもぜひ作っていきたいです。

妻が絶賛していた『存在のない子供たち』というレバノンの映画。

妻がここまで言うのはなかなかないので、観てきました。

正直感想を書くのは難しいです。

中東の映画は胸に重く残る映画が多いですが、それはこの映画のように登場人物が皆それぞれに身動きの取れない苦しい人生を抱えているからだと思います。

自分を産んだ罪で両親を訴えた主人公。

でもその両親も社会的に追い詰められていて、彼らだけを責めるのは酷に感じます。

じゃあ、その社会を責めればいいのかというと、その社会を構成するレバノンのあらゆるものが追い詰められていて、何を責めればいいのかわからない。

映画の登場人物たちはそれぞれにほんの小さな希望を持っています。

でもその希望の光もいつふっと消されてしまうかわからないほど一つ一つは弱い。

なぜ世界はこんなにも不条理なものを作り続けているのだろう。

誰の犠牲で?

もしかすると僕らにもつながっている?

映画冒頭に映し出された果てしなく続くスラム街の空撮を見てそう思いました。

長男の学童のキャンプ前夜です。

子供たちのキャンプなのに親がドキドキしています。

親たちが運営する学童ですので、キャンプも親たちが準備しました。

今も最後の打ち合わせが夜の学童で行われました。

総勢170名のキャンプ。

ハプニングが起こらないはずがありません。

僕が子供のときにも学童でキャンプに行きました。

日中の記憶はあまりなく、覚えているのは不思議と夜のイベントばかり。

キャンプファイアに肝試し、子供だけで寝るバンガロー。

いい思い出もそうでないものも、自分の血肉になっているように思います。

今回のキャンプでも大きな怪我をしない範囲で子供たちにはいい経験をしてもらいたいと思います。

大学陸上部の当時部長を務められていた先生と食事をさせていただきました。

これまでゆっくりお話をする機会がなく、今回初めていろいろとお話を聞くことができ、また聞いてもらいました。

大学生の頃は年の近い若者とのコミュニケーションを優先し、年の離れた年長者とはなんとなく距離を置いていたように思います。

今思えば周りに学者として、社会人として、大人として、多くの大先輩がいたのに勿体無いことをしたなと思います。

いろいろな分野で活躍する先生、先輩、友人を大切に、そしてきちんと連絡を取っていこうと思いました。

旅行から帰ってくるバスの中で次男が言いました。

「外でご飯を食べるのもホテルに泊まるのも大変だから旅行は行きたくない」

はっきりと言われたので、驚きそして多少落胆しましたが、これまでも外より家にいたいと言うことが多く、そうかこれがこの子の個性なんだと納得しました。

次男は年上達から結構な攻撃を受けても果敢に向かっていき、負けじと強がったことを言う、という別の個性があります。

一方で長男は次男とは逆で何でも挑戦したがるし外に対しても興味が旺盛。しかし長いものに巻かれるという傾向があるなと思っています。

長男にしろ次男にしろ、彼らのいい個性は最大限伸ばしたいと思います。

協調性や横並びの秩序のためにどうすべきかは学校や保育園で(十分過ぎるほど)身につけられます。

放課後は徹底的に個性を伸ばす事に費やしたらどうだろう、そのためにはどうしたら、ということを考えています。

4月から長男が地域の少年サッカークラブに通い始めました。

軽い気持ちではじめたのですが、土日の両方に練習があり、試合も毎週のようにあって、なかなか大変。

試合や練習に行くか、土日の両方は大変なので休憩を挟むのか、家族のイベントを優先するのか、そんなことをあれこれ考えるのも結構重く感じていました。

ところが長男に聞いてみると、

「もちろん出る!」

と即答。

いろいろこちらで考えるより、彼のことだから彼に任せた方が親も子も納得感があっていいなと思いました。

子供にコントロール感を持たせるという意味でも。

結果としてその判断が彼にとって最善ではなかったとしても、それはそれで経験。

やりたいと言っているうちはやらせておこう、と思いました。

ボードゲームっていいですよね。

と長男がボードゲームを本格的にできるようになって気付きました。

長男が通う学童には沢山のボードゲームがあって、たまに遊びに行くと僕の知らないボードゲームをみんなが教えてくれます。

そして彼らは強い。

大人が生半可に相手できるレベルではありません。

そんなふうに、小学生たちとガチで対戦できるものってこれまでなかったので、それだけで嬉しく、熱くなってしまいます。

最近はまっているのは『ナンジャモンジャ』というカードゲーム。

カードに描かれた変な生き物にその場で名前をつけていき、それを覚えるという簡単なルールですが、シンプルかつ面白い名前をつけようというわくわく感もあり、かなりの楽しいです。

長男はもちろん、4歳の次男とも対等に戦えて、本当に楽しい。

往年のロングセラー『黒ひげ危機一髪』は、あのヒヤヒヤなスリルが面白いのですが、まだ子供にはその楽しさが理解できないらしく、一回やっただけで長男も次男も

「怖いから嫌」

と言って一緒にやってくれません。

スポーツではまだ暫く子供たちと本気での戦いは出来ませんが、いろんなボードゲームで子供たちと熱く戦いたいです。

台所で夕食の準備をしていると、食卓の方でドスンという音と、うわーと言う次男の泣き声が。

見ると長男が次男を押し倒したよう。

普段、そんな暴力はしない長男なので驚いて

「どうしたの!」

と叫んでしまいました。

どうやら長男が書いていた絵日記をみて次男が

「変な絵」

と言ったようで、それに長男はキレた、という...

僕の「どうしたの!」という叫びにびっくりして長男も泣き出し、次男が泣き止んでからも長男は激しく泣き続けました。

それはもう狂ったように、叫び、暴れ。

どこにこんなものを溜め込んでいたんだろうというくらい延々と泣き続けました。

ちょうど1時間たった頃、急に泣き止み、

「ティッシュ」

と言うので渡すと、鼻をちーんとかんで、

「なんか眠くなってきちゃった」

と落ち着いた声で。

その後、何事もなかったかのように次男とも談笑しながら夕食を食べました。

本当に子供の心の中はわからないものですね。

むしろ、わかったつもりになってはいけないなと改めて思いました。

スイッチが入ったら急に思い切り泣く。

泣いて叫んで暴れて、急にまたスイッチがオフになる。

僕にできたのは寄り添っているだけ。

理解はできず、でも受け入れることだけですね。

久しぶりにまとまった時間が取れたので、代官山の蔦屋に行きました。

ここに来たのも久しぶりでしたが、子供の教育と社会問題、哲学、科学、ビジネス、SF小説までじっくり眺めることができ、気がつけば3時間を超えていました。

しばらく疎かになっていた心の一部が満足したように思います。

足は棒になってしまいましたが。

地元にも街の本屋があり、そこに立ち寄ることが自分の一部を満たしてくれるように思っています。

最近は本をAmazonで買うことも多くなりましたが、本屋に行きたい衝動はなくなりそうにありません。

最近は子供と区の図書館に行く習慣もできました。

毎朝学校で本読みタイムがあり、簡単な本なので1日1冊読んでしまい、買っていたのでは追いつかないため...

自分の小学生時代には友達よりも本を読んでいたわけではないですが、子供にはたくさん本を読んでほしいなと思います。

よく居場所を作る、と言います。

ここにいて大丈夫だな、一緒にいても大丈夫だなと感じられる場所。

その条件ってなんでしょう。

そこにいれば自由になれる

「一緒にいるからこうしなくては」などと考えなくても良い

というのが関西学院大学の中西先生の意見です。

さて、自分の子供にこのような条件の居場所があるだろうか。

自分にはあるだろうか。

何かを教えるにしても、そこで仕事をしてもらうにしても、前提としてそこに居場所がないと人は安心して力を発揮できないと思います。

それを作っていくのもリーダーに求められた役割かと思います。

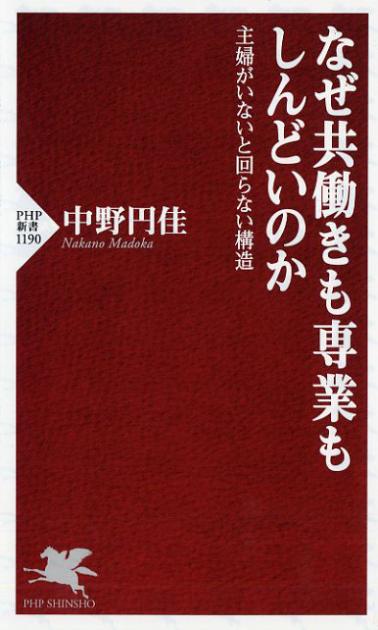

タイトルにある疑問を日本社会の構造から考えた本でした。

僕自身、共働きでの子育てはもちろん、妻の留学中は一人兼業主夫で二人の子育てをしていました。

その中で感じたのは、家事をしながら小さな子供の面倒を見るのは会社員の仕事よりも大変、ということ。

それは言葉での説明では伝えられない、やってみないとわからない類の辛さでした。

会社員には会社員の大変さがもちろんあるけれど、主婦(夫)が一番辛いのは、この本にも書いてありますが、自分だけの時間が取れないこと。

そして、外の社会とつながっていない、取り残されているという不安。

この本では、子育てと仕事に関する生きにくさの理由を、日本の社会構造から解き明かしていますが、それに対する画期的な解決方法は示していません。

いくつか書かれている提言は、根本的な解決というよりは出来る人が参考にできる程度かと思います。

でもこの本を多くの男女が読むことで、一度は絶望し、しかしそこを綺麗事や建前のない皆のスタート地点としてその構造自体を考え直す、そんな風に使われたらいいなと思いました。