平成27年秋祭りも天気に恵まれ 祭事も無事挙行できました。

赤松では大通夜といい、境内の森の下で地区ごとに氏子が集まり宴を催します。

以前のような大勢ではありませんが、田舎の風情ある行事です。

平成27年秋祭りも天気に恵まれ 祭事も無事挙行できました。

赤松では大通夜といい、境内の森の下で地区ごとに氏子が集まり宴を催します。

以前のような大勢ではありませんが、田舎の風情ある行事です。

祭りの準備も大番を迎えました。

出役の掛かった方々が、早朝より幟立てや清掃などに追われていました。

しめ縄に携わっている方々は やはり年配者ばかりで、後継者づくりが必要と思われます。

葉の付き方に特徴がある植物ですが 果実も面白いです。

丸い葉の上に盛られたように カラフルな実が付いています。

また、茎のトゲはとても固く鋭いので、うっかり触ると大変です、乾燥したツルを触れば・・!

タデ科の一年草で、ママコノシリヌグイと間違えやすい植物です。

赤松神社の奉納花火づくりの最終日となりました。

午後二時から約五時間半での制作で 完成させることができました。

私の体力は限界で、腕や手はしびれたまま、顔や鼻と爪には黒灰が付いたままです。

本日の作業は、擦り合わせ・詰め込み・化粧(ワラ縄を筒に巻く)などでした。

一番の重労働は、槌とこん棒による打ち込みで 約三キログラム超の道具を使い

約1500回の打ち込みをするのです。

綺麗な花火の裏には大変な作業があり けして一人ではできません・・!

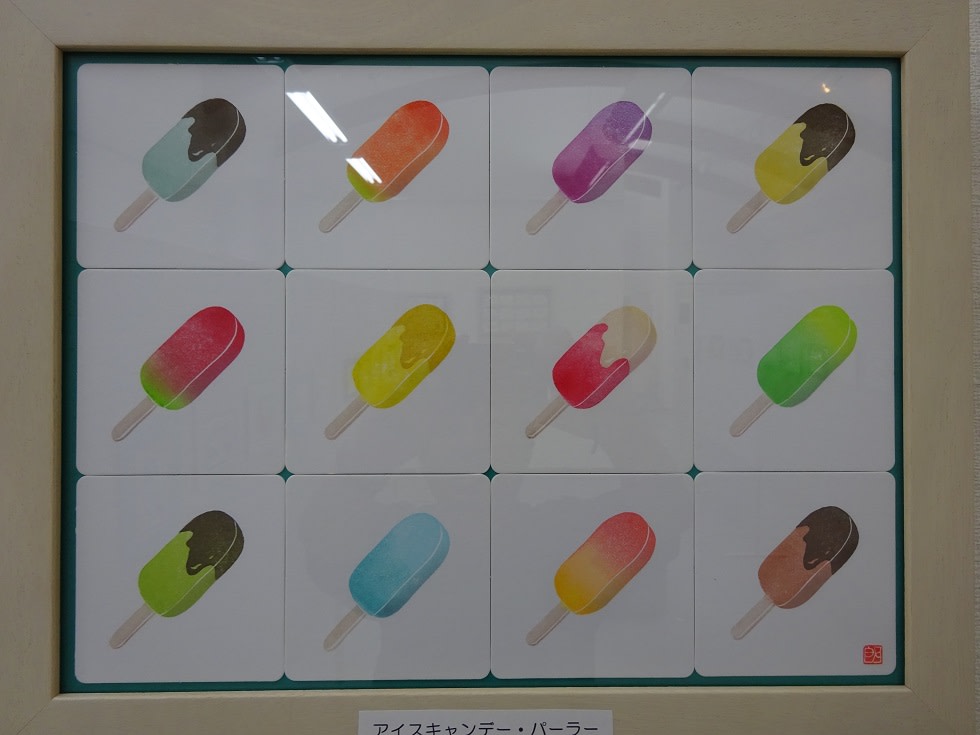

当初は、ゴム印程度の小さな消しゴムに 小さな版画を描くか ・・?

数個の消しゴムを利用して 大きな版画にするのではと考えていました。

先日の「ゴジカル!」というTV番組で、"大倉朗人"さんが紹介され 版画手法をご説明され

たので分かりましたが、大変細やかな作業の上で完成するのが分かりました。

昨日は、計量とけんど(篩:ふるい)作業を行いました。

顔や爪と鼻は 炭で真っ黒になりながら 火薬となる薬をけんどしました。

この作業の後の姿は他人には見せれませんし、イオウの臭い等で気分が悪くなります。

画像にある小石は、けんど回数を数えるためです。