今回は、福井県にある戦国大名 朝倉氏の「一乗谷城」です。

まずは、朝倉氏。

元々兵庫県養父市の豪族でしたが、南北朝時代に越前へ来てから、主家を追放し越前を平定。

その後5代103年間に渡り繁栄し、京都や奈良と並ぶほどの文化的な城下町で小京都と呼ばれました。

足利義昭を迎え、貴族的な生活をしていましたが、天下統一の波と共に浅井・朝倉対織田信長の戦いで敗れ、城下町も焼き打ちに合い、消滅しました。

それにしても、こんな山の中と言うか、狭い土地で、なぜそこまで繁栄していたのか?

不思議です。

それでは、一乗谷に入ります。

まずは、入り口に下城戸。

この日(4/17)は、半袖がイイくらいのお天気。

団体の方もガイドさんの話に聞き入っておられます。

余談ですが、ここは白い犬の携帯電話のCMで有名。

この道も、犬やウルトラマンが走ったところです。

遺跡の反対側には、復原町並み。

中はこんな感じ。

武家屋敷跡。

厠。

街並みを歩いていると、おばさんに声をかけられ、抹茶で一服。

ここから眺めた山の上に山城があったそうです。

それでは、館跡へ。

まずは、唐門。

義景の菩提寺の門ですが、豊臣秀吉が寄進したとのことです。

とても立派。

前には、濠。

周りは土塁。私が好きな石垣はありません。

唐門をくぐると、義景館跡。

ここに足利義昭が来ていたのか。

家来には、明智光秀もいたのか。

そんなことを感慨深げに考えています。

お墓もあります。

上から見ると、こんな感じ。

館があった当時はこんな感じ。

さて、義景館から上に登ります。

そこには、湯殿跡庭園があります。

実に荒々しく置かれた石の庭園です。

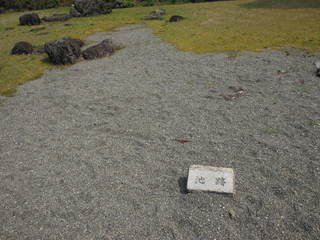

そこから、川を渡ると中の御殿跡。

義景の母の館。

全体はこんな感じ。

こんな礎石が観られます。

南門。

そして、階段。

登れば土塁。

道路跡です。

上がると見晴らしがとても良いところになります。

それからまだ上がります。

祠が見えてきました。

こちらは、初代孝景のお墓です。

義景館の方から上がると、こんな坂道。

そして、石段。

そして、下りてきてから、諏訪館跡へ。

義景夫人の館です。

こちらもごつごつとした大きな石の庭園があります。

と言うことで、これで大まかに一周しました。

なかなか広くて登り降りも多くありますが、お天気も景色も良く、イイところです。

今回は、館跡と言うことなので、お城と言う印象は薄い感じ。

それでも、戦国時代、越前の朝倉と言えばとても有名。

その地に立てたと言うだけでも、感動大でした。

帰りにスタンプを押印。

次は、どこのお城へ・・・。