今回は歴史模擬授業12回目です。奈良時代です。(詳細は、もう1つ前の記事をご覧ください)

ーーーーーーーーーーーーーー

「さて、今日は奈良時代ね。」

「さて、今日は奈良時代ね。」

「わーい!奈良時代だ!奈良時代!楽しみにしていたよ!」

「わーい!奈良時代だ!奈良時代!楽しみにしていたよ!」

「ん?どうしたの?ひよちゃん。妙にハイテンションね。」

「ん?どうしたの?ひよちゃん。妙にハイテンションね。」

「えへ!実はこの前、家族旅行で、奈良の平城京遷都1300年祭に行ってきたんだ!そこで平城京にあった建物を再現したものがたくさんあって、楽しかったの。」

「えへ!実はこの前、家族旅行で、奈良の平城京遷都1300年祭に行ってきたんだ!そこで平城京にあった建物を再現したものがたくさんあって、楽しかったの。」

「良いなー。先生も行きたいと思っているの。どんな建物があったの?」

「良いなー。先生も行きたいと思っているの。どんな建物があったの?」

「遣唐使船とか大極殿とか。大極殿は儀式とかした場所なんだよね。めっちゃ豪華だったよ。遣唐使船も、あれで遣唐使が乗って船に渡ったんだ~と思いをはせていたりしたよ。」

「遣唐使船とか大極殿とか。大極殿は儀式とかした場所なんだよね。めっちゃ豪華だったよ。遣唐使船も、あれで遣唐使が乗って船に渡ったんだ~と思いをはせていたりしたよ。」

「うらやましい!先生もぜひ今度行くわ!当時の衣装なども着ることができるみたいだから着てみたいのよね~。」

「うらやましい!先生もぜひ今度行くわ!当時の衣装なども着ることができるみたいだから着てみたいのよね~。」

「歴史スポットに行くと、イメージがわきやすいし、なんといっても、授業を聞くのが倍楽しくなりそう!わくわく!」

「歴史スポットに行くと、イメージがわきやすいし、なんといっても、授業を聞くのが倍楽しくなりそう!わくわく!」

「そうね。旅行で歴史にゆかりのある場所に行くのはすごく良いことよね。では、授業を始めます。まず、飛鳥時代の復習。奈良時代は、飛鳥時代で初めて完成したものを続けていって、微調整しながら平安時代に橋渡していく時代なのよ。」

「そうね。旅行で歴史にゆかりのある場所に行くのはすごく良いことよね。では、授業を始めます。まず、飛鳥時代の復習。奈良時代は、飛鳥時代で初めて完成したものを続けていって、微調整しながら平安時代に橋渡していく時代なのよ。」

「飛鳥時代って、「天皇中心+仏教を政治に入れていく」を目標した時代だったよね。」

「飛鳥時代って、「天皇中心+仏教を政治に入れていく」を目標した時代だったよね。」

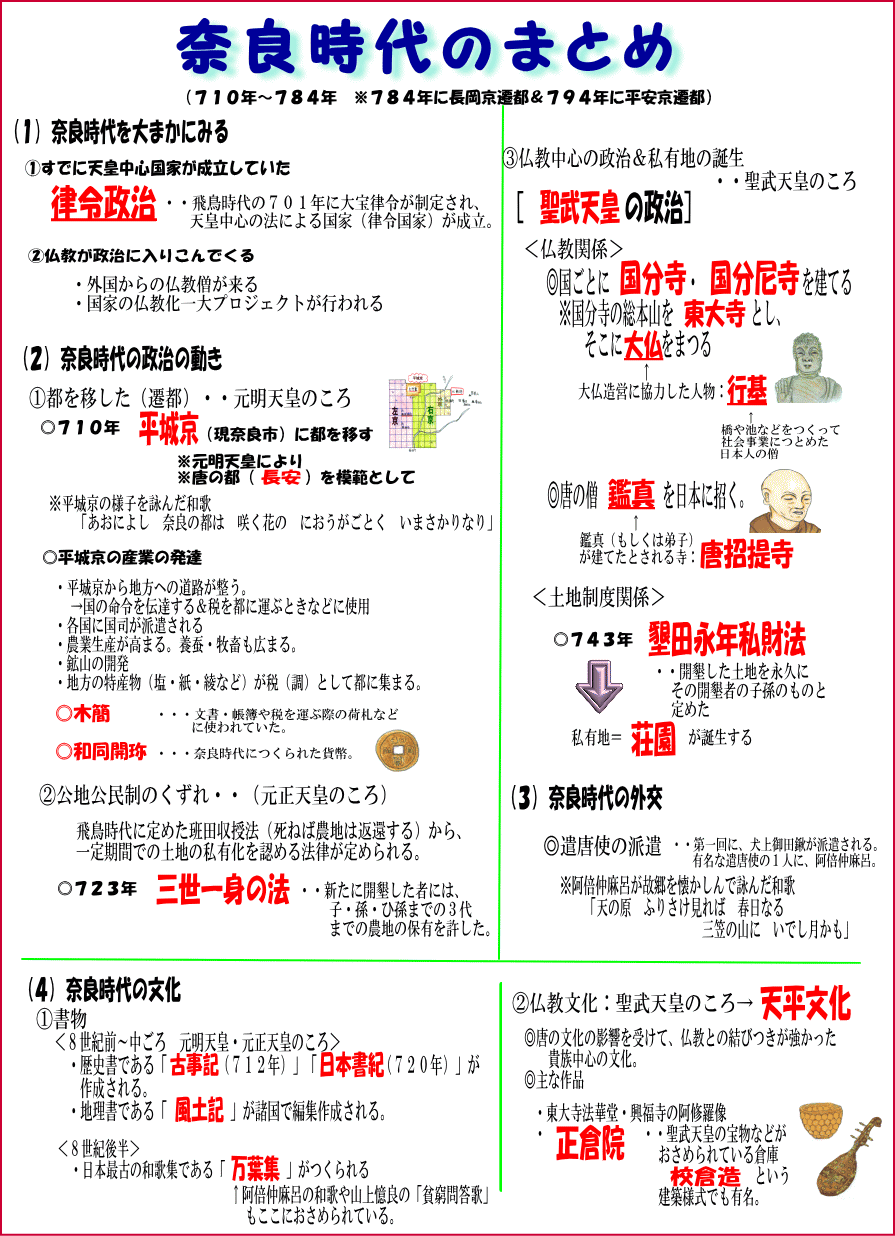

「天皇中心の政治を完成させたのが、701年の大宝律令の制定だったよね。天皇を頂点にして、法による政治形態ができたんだよね。」

「天皇中心の政治を完成させたのが、701年の大宝律令の制定だったよね。天皇を頂点にして、法による政治形態ができたんだよね。」

「そうそう。これで、どんな人が天皇になっても、法律があるから、政治にブレが少なくなるのよね。」

「そうそう。これで、どんな人が天皇になっても、法律があるから、政治にブレが少なくなるのよね。」

「あと、公地公民制も確立していたよね。全部、土地と人民は天皇のものっていう。班田収授の法とか制定されて。」

「あと、公地公民制も確立していたよね。全部、土地と人民は天皇のものっていう。班田収授の法とか制定されて。」

「そうそう!みんな、よく覚えているね。天皇中心の政治は飛鳥時代に確立したから、残るは、仏教!さて、奈良時代の全体的なイメージはここまでにして、これからは、どのような歴史を歩んでいったかを年代別に見ていくね。飛鳥時代に律令制度が確立して、政治機関もしっかりできてきたから、だんだんと都(藤原京)が手狭になってきたの。それで、都をもっと広く、さらにもっと機能的な都市にしようということで・・・。」

「そうそう!みんな、よく覚えているね。天皇中心の政治は飛鳥時代に確立したから、残るは、仏教!さて、奈良時代の全体的なイメージはここまでにして、これからは、どのような歴史を歩んでいったかを年代別に見ていくね。飛鳥時代に律令制度が確立して、政治機関もしっかりできてきたから、だんだんと都(藤原京)が手狭になってきたの。それで、都をもっと広く、さらにもっと機能的な都市にしようということで・・・。」

「都を移したんだ!」

「都を移したんだ!」

「そう!それまで奈良県の南の方(明日香村に近い橿原市)にあった都(藤原京)を・・。」

「そう!それまで奈良県の南の方(明日香村に近い橿原市)にあった都(藤原京)を・・。」

「奈良市(現在)に移した!それが、平城京だよね!平城京!」

「奈良市(現在)に移した!それが、平城京だよね!平城京!」

「ぴよちゃん、おおはしゃぎだね・・。」

「ぴよちゃん、おおはしゃぎだね・・。」

「そう!平城京!平城京に都を移したのが710年。移したときの天皇は元明天皇という女性の天皇よ。」

「そう!平城京!平城京に都を移したのが710年。移したときの天皇は元明天皇という女性の天皇よ。」

「え?また女性の天皇だったの!?」

「え?また女性の天皇だったの!?」

「うん。大宝律令を定めた文武天皇に子どもはいたんだけど、皇族の母親が産んだ子供がいなくてね・・。だから、そのつぎの天皇はこの人!ってだれもが納得する人がいないうえに、まだ子供たちが小さかったから、とりあえず、文武天皇のお母さん(皇族)が天皇としてつくことになったそうよ。」

「うん。大宝律令を定めた文武天皇に子どもはいたんだけど、皇族の母親が産んだ子供がいなくてね・・。だから、そのつぎの天皇はこの人!ってだれもが納得する人がいないうえに、まだ子供たちが小さかったから、とりあえず、文武天皇のお母さん(皇族)が天皇としてつくことになったそうよ。」

「あ、それが元明天皇ね。」

「あ、それが元明天皇ね。」

「そうそう。中継ぎとして天皇になった元明天皇だったんだけど、奈良時代において習う用語の多くは元明天皇のときが多いの。「これをやったのは誰ですか?」という問題は出ないけど、これは元明天皇の時代のこと、と分けて整理すると、ものごとのおこった順番がよくわかるわよ。」

「そうそう。中継ぎとして天皇になった元明天皇だったんだけど、奈良時代において習う用語の多くは元明天皇のときが多いの。「これをやったのは誰ですか?」という問題は出ないけど、これは元明天皇の時代のこと、と分けて整理すると、ものごとのおこった順番がよくわかるわよ。」

「整理して覚えるのって大切だもんね。」

「整理して覚えるのって大切だもんね。」

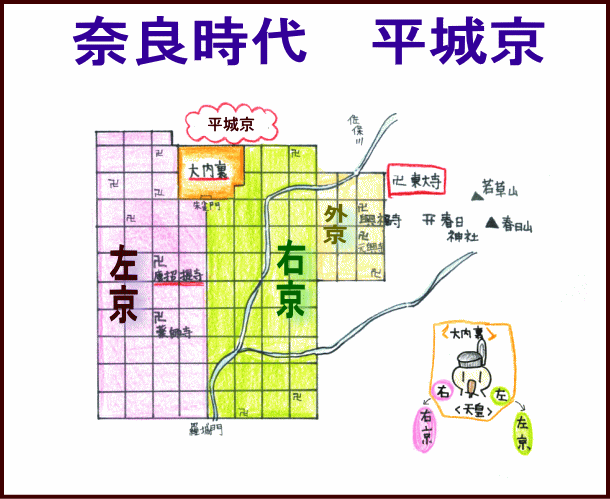

「平城京は、中央集権国家(天皇中心国家)にふさわしいように計画的につくられ、道路はタテヨコのマス目をしっかりつくったのよ。(詳しくは、別記事の平城京のつくりをご覧ください。そのような都市をつくるときに模範としたのは、中国の唐の都である長安だったそうよ。この長安はよく愛知県の私立中入試で聞かれるから覚えておきましょうね。」

「平城京は、中央集権国家(天皇中心国家)にふさわしいように計画的につくられ、道路はタテヨコのマス目をしっかりつくったのよ。(詳しくは、別記事の平城京のつくりをご覧ください。そのような都市をつくるときに模範としたのは、中国の唐の都である長安だったそうよ。この長安はよく愛知県の私立中入試で聞かれるから覚えておきましょうね。」

「すごーい!」

「すごーい!」

「平城京は、道路が規則的に並び、白い壁にかわらの屋根、朱色の柱・・という建物が立ち並び、桃の木などの木々も多く植えられ、池などもおおくあった、水と花の咲き乱れた、美しい都だったそうで・・。」

「平城京は、道路が規則的に並び、白い壁にかわらの屋根、朱色の柱・・という建物が立ち並び、桃の木などの木々も多く植えられ、池などもおおくあった、水と花の咲き乱れた、美しい都だったそうで・・。」

「へー。そんなに美しい都だったんだ!」

「へー。そんなに美しい都だったんだ!」

「平城遷都1300年祭の平城宮跡で見たシアターで、平城宮の再現を見たけど、確かにキレイだったよ!あのシアターは建物が中心だったけど、そこに木々・花々が咲き乱れてきたら、美しい香りがしてきそうで。」

「平城遷都1300年祭の平城宮跡で見たシアターで、平城宮の再現を見たけど、確かにキレイだったよ!あのシアターは建物が中心だったけど、そこに木々・花々が咲き乱れてきたら、美しい香りがしてきそうで。」

「当時もその都の美しさに感動して、平城宮のはなやかな美しさを和歌で詠った人がいたそうでよ。その和歌がこれ。「青丹(あおに)よし 奈良の都は 咲く花の 匂うがごとく いまさかりなり」 簡単にいうと、「奈良の都は、咲いた花が色美しく映えるように、絶頂期をむかえていることよ。(「青丹よし」は、「奈良」にかかるもので意味はとくにない)」ということらしいわ。」

「当時もその都の美しさに感動して、平城宮のはなやかな美しさを和歌で詠った人がいたそうでよ。その和歌がこれ。「青丹(あおに)よし 奈良の都は 咲く花の 匂うがごとく いまさかりなり」 簡単にいうと、「奈良の都は、咲いた花が色美しく映えるように、絶頂期をむかえていることよ。(「青丹よし」は、「奈良」にかかるもので意味はとくにない)」ということらしいわ。」

「ぷわんと桃の香りがしてきそう!目にも美しく、鼻にも美しく。(注意:この和歌が桃の香りとニオイを限定しているわけではありません。柳・橘・松の木などが植えられていたことは明らかになっていますが、ここでは生徒が想像しやすいように身近な桃の木で例えました。)」

「ぷわんと桃の香りがしてきそう!目にも美しく、鼻にも美しく。(注意:この和歌が桃の香りとニオイを限定しているわけではありません。柳・橘・松の木などが植えられていたことは明らかになっていますが、ここでは生徒が想像しやすいように身近な桃の木で例えました。)」

「このように都が整備されたから、地方も整理されていくわけよ。そして、平和な時代になったから、文化も華やぐし、産業も発達してくるのよね。」

「このように都が整備されたから、地方も整理されていくわけよ。そして、平和な時代になったから、文化も華やぐし、産業も発達してくるのよね。」

「戦争していたり政治が混乱しているときは、目の前の食べ物を得るだけで必死になるものね。奈良は平和だったんだね。」

「戦争していたり政治が混乱しているときは、目の前の食べ物を得るだけで必死になるものね。奈良は平和だったんだね。」

「農業生産も高まって、養蚕(ようさん)や牧畜も広まってね。また、金や銅などの鉱山も開発されていったの。そうすると、農作物や、服の原料や金や銅などの鉱物が地方それぞれの特産物になるよね。その特産物を税として都に納めるから、都にはいろいろなものが集まることになって、さらに文化が華やぐというわけよ。」

「農業生産も高まって、養蚕(ようさん)や牧畜も広まってね。また、金や銅などの鉱山も開発されていったの。そうすると、農作物や、服の原料や金や銅などの鉱物が地方それぞれの特産物になるよね。その特産物を税として都に納めるから、都にはいろいろなものが集まることになって、さらに文化が華やぐというわけよ。」

「地方の特産物の税って、「租庸調」の「調」だったね。」

「地方の特産物の税って、「租庸調」の「調」だったね。」

「お!よく覚えていたね!その特産物の1つに、武蔵国の秩父(現埼玉県)で銅が朝廷に献上されたの。それをもとにしてつくったのが貨幣で、その貨幣を「和同開珎(わどうかいちん、もしくは、わどうかいほう)」というの。実際には都とその周辺した使われなく、流通もあまりよくなかったみたいだけど、世の中が物々交換でなく、貨幣をつかって物を売り買いするようになるってことは、それだけ貨幣を発行する機関(朝廷)がながく続く信用できるところになってきたってことよ。」

「お!よく覚えていたね!その特産物の1つに、武蔵国の秩父(現埼玉県)で銅が朝廷に献上されたの。それをもとにしてつくったのが貨幣で、その貨幣を「和同開珎(わどうかいちん、もしくは、わどうかいほう)」というの。実際には都とその周辺した使われなく、流通もあまりよくなかったみたいだけど、世の中が物々交換でなく、貨幣をつかって物を売り買いするようになるってことは、それだけ貨幣を発行する機関(朝廷)がながく続く信用できるところになってきたってことよ。」

「政治機関がころころ変わっていたら、前の政治機関が発行したお金は使えなくなるもんね。ずっと政治機関が一緒なら、この貨幣を使っても安心!と思われるからね。」

「政治機関がころころ変わっていたら、前の政治機関が発行したお金は使えなくなるもんね。ずっと政治機関が一緒なら、この貨幣を使っても安心!と思われるからね。」

「さて、このように華やかな平城京の話の裏で、一般庶民・農民たちはどのような暮らしをしていたかというのを見ましょう。貴族たちは、立派な家に住んでいたけれど、農民たちは、竪穴式住居やほったて小屋のような粗末な家に住んでいたそうで、貧しかったそうよ。また、飛鳥時代に定められた班田収授法で与えられた口分田を捨てる農民も多くて口分田も荒れ果ててね。そして人口は増えたにもかかわらず口分田が不足してさ・・。」

「さて、このように華やかな平城京の話の裏で、一般庶民・農民たちはどのような暮らしをしていたかというのを見ましょう。貴族たちは、立派な家に住んでいたけれど、農民たちは、竪穴式住居やほったて小屋のような粗末な家に住んでいたそうで、貧しかったそうよ。また、飛鳥時代に定められた班田収授法で与えられた口分田を捨てる農民も多くて口分田も荒れ果ててね。そして人口は増えたにもかかわらず口分田が不足してさ・・。」

「死んだら口分田を天皇に返す、というやり方だったら、だれが好き好んで田を耕すか!と思うもんね。」

「死んだら口分田を天皇に返す、というやり方だったら、だれが好き好んで田を耕すか!と思うもんね。」

「そう、それで、少しでも田を増やそう(農作物を収穫できるよう)と、今度は本人・子・息子・ひ孫の3代までは新たに開墾した(新たに農地をつくった)土地は彼らのもの、という方法に変えることにしたの。それを三世一身の法(さんぜいっしんのほう)というの。元明天皇の後を継いだ次の天皇が723年に定めらたの。

「そう、それで、少しでも田を増やそう(農作物を収穫できるよう)と、今度は本人・子・息子・ひ孫の3代までは新たに開墾した(新たに農地をつくった)土地は彼らのもの、という方法に変えることにしたの。それを三世一身の法(さんぜいっしんのほう)というの。元明天皇の後を継いだ次の天皇が723年に定めらたの。

でも、それもうまくいかなくて・・。」

「どうせ、ひ孫が死んだら返さなきゃいけないもんね!」

「どうせ、ひ孫が死んだら返さなきゃいけないもんね!」

「そこで、さらに743年に墾田永年私財法という法律を出して、新しく開墾した人は永久にその人(&子孫)のものですよー、としたの。」

「そこで、さらに743年に墾田永年私財法という法律を出して、新しく開墾した人は永久にその人(&子孫)のものですよー、としたの。」

「それじゃあ、飛鳥時代に掲げた公地公民制がくずれるってことじゃ・・。」

「それじゃあ、飛鳥時代に掲げた公地公民制がくずれるってことじゃ・・。」

「よく気がついたね!そういうことなんだよね!でも、それだけ、農民が口分田を手放すことに苦しんでいたということ。また、その墾田永年私財法を出すほど、農民たちにあることを認めてもらいたい、という天皇を支持してもらいたかったってことなんだよ。」

「よく気がついたね!そういうことなんだよね!でも、それだけ、農民が口分田を手放すことに苦しんでいたということ。また、その墾田永年私財法を出すほど、農民たちにあることを認めてもらいたい、という天皇を支持してもらいたかったってことなんだよ。」

「?」

「?」

「墾田永年私財法を出したときの天皇は、聖武天皇という人。」

「墾田永年私財法を出したときの天皇は、聖武天皇という人。」

「あ!この人、聞いたことある!東大寺の大仏を作った人だ!この前、奈良に旅行したときに見たもん!大仏!」

「あ!この人、聞いたことある!東大寺の大仏を作った人だ!この前、奈良に旅行したときに見たもん!大仏!」

「聖武天皇は父は文武天皇なんだけど、母は皇族出身ではなく、藤原一族の母でね。聖武天皇が天皇につくことを良しと思っていない人も多かったんだよね。」

「聖武天皇は父は文武天皇なんだけど、母は皇族出身ではなく、藤原一族の母でね。聖武天皇が天皇につくことを良しと思っていない人も多かったんだよね。」

「そうだよね。飛鳥時代の蘇我氏と同じで藤原氏が力をつけるってことだから、ほかの一族からしたら困るよね。」

「そうだよね。飛鳥時代の蘇我氏と同じで藤原氏が力をつけるってことだから、ほかの一族からしたら困るよね。」

「藤原っていう名前ってどこかで聞いたような・・。」

「藤原っていう名前ってどこかで聞いたような・・。」

「あ!大化の改新のときの中臣鎌足って藤原鎌足とも言ったよね!藤原氏って鎌足の子孫なのかな?」

「あ!大化の改新のときの中臣鎌足って藤原鎌足とも言ったよね!藤原氏って鎌足の子孫なのかな?」

「そうだよ!鎌足の子孫が藤原氏で、平城京に都を移した中心人物も藤原氏で、藤原氏がどんどん政治の世界に入り込んできたのが奈良時代。聖武天皇のころに、藤原氏が権力を保持しようと、色々な策略をしたり、天変地異がおこったり、天然痘がはやり多くの人々が死んだりしてね・・。それで聖武天皇は自分が天皇になったからだ・・、と落ち込んだりしたようで。さらに、藤原氏でもあり皇族である聖武天皇は、その狭間で悩み、藤原氏でありながら、藤原氏の勢力を押さえようとともしていたフシもあるみたい。」

「そうだよ!鎌足の子孫が藤原氏で、平城京に都を移した中心人物も藤原氏で、藤原氏がどんどん政治の世界に入り込んできたのが奈良時代。聖武天皇のころに、藤原氏が権力を保持しようと、色々な策略をしたり、天変地異がおこったり、天然痘がはやり多くの人々が死んだりしてね・・。それで聖武天皇は自分が天皇になったからだ・・、と落ち込んだりしたようで。さらに、藤原氏でもあり皇族である聖武天皇は、その狭間で悩み、藤原氏でありながら、藤原氏の勢力を押さえようとともしていたフシもあるみたい。」

「へー。お父さんの血筋(皇族)とお母さんの血筋(藤原氏)に間に挟まれて大変だったんだね。」

「へー。お父さんの血筋(皇族)とお母さんの血筋(藤原氏)に間に挟まれて大変だったんだね。」

「それで、彼は、藤原氏の勢力を押さえるためにも仏教を推進していくの。」

「それで、彼は、藤原氏の勢力を押さえるためにも仏教を推進していくの。」

「みんなが仏教の方を大切にすれば、藤原氏が何を言っても聞かないもんね。」

「みんなが仏教の方を大切にすれば、藤原氏が何を言っても聞かないもんね。」

「色々な説はあるので、これはその1つの説だけどね♪でも今回はそうやっていくと1つの線でつながるから、この説でおしすすめていくわよ!

「色々な説はあるので、これはその1つの説だけどね♪でも今回はそうやっていくと1つの線でつながるから、この説でおしすすめていくわよ!

それで、国ごとに国家の息がかかった寺を1つ1つ作っていこうということになるの。

それが、国分寺と国分尼寺。国分寺が男のお坊さん(僧)用、国分尼寺が女のお坊さん用。」

「ああ、だから国分尼寺には、女のお坊さんである「尼」という文字が使われているのね。」

「ああ、だから国分尼寺には、女のお坊さんである「尼」という文字が使われているのね。」

「それで、たくさんある国分寺の中のトップ(総本山)を、奈良の東大寺と定めたの。東大寺や平城宮跡に行くとわかるんだけど、東大寺は平城京を見下ろすような場所にあるし、藤原氏の氏寺である興福寺を平城宮と東大寺ではさむような形になっているのよ。つまり、天皇のいる平城宮と、天皇の息がかかった国営の東大寺で、藤原氏私営の興福寺を見はろう!ていうわけよ。」

「それで、たくさんある国分寺の中のトップ(総本山)を、奈良の東大寺と定めたの。東大寺や平城宮跡に行くとわかるんだけど、東大寺は平城京を見下ろすような場所にあるし、藤原氏の氏寺である興福寺を平城宮と東大寺ではさむような形になっているのよ。つまり、天皇のいる平城宮と、天皇の息がかかった国営の東大寺で、藤原氏私営の興福寺を見はろう!ていうわけよ。」

「ほえー。興福寺も行ったけど、あそこって藤原氏の寺だったのかァ。」

「ほえー。興福寺も行ったけど、あそこって藤原氏の寺だったのかァ。」

「また、当時天然痘がはやったりして国内が不安に包まれていたから、仏の力を借りて国家を救おうと思って・・。」

「また、当時天然痘がはやったりして国内が不安に包まれていたから、仏の力を借りて国家を救おうと思って・・。」

「あ!それで大仏をたてた!」

「あ!それで大仏をたてた!」

「そうなの!大仏はかなり大きいし、金箔で塗り固めたものを作ろうということで、かなりお金と労働力がかかる。」

「そうなの!大仏はかなり大きいし、金箔で塗り固めたものを作ろうということで、かなりお金と労働力がかかる。」

「あ!わかった!それで農民たちにも大仏建立に対して文句を言われないように、墾田永年私財法を出して、コビを売ったんだ。」

「あ!わかった!それで農民たちにも大仏建立に対して文句を言われないように、墾田永年私財法を出して、コビを売ったんだ。」

「うん。そういう風にも考えることができるのよ。(これは1つの説を説明していて、これが絶対的に正しいわけではありません。)また、農民たちに絶大な人気のあった僧に大仏建立に賛成してもらえたら、さらに確実ってことで、当時人気のあった僧である行基(ぎょうき)に大仏建立のお手伝いをしてもらったの。」

「うん。そういう風にも考えることができるのよ。(これは1つの説を説明していて、これが絶対的に正しいわけではありません。)また、農民たちに絶大な人気のあった僧に大仏建立に賛成してもらえたら、さらに確実ってことで、当時人気のあった僧である行基(ぎょうき)に大仏建立のお手伝いをしてもらったの。」

「なんで、行基は人気あったの?」

「なんで、行基は人気あったの?」

「当時の僧って、国家のためを祈ることが中心で個人の生活には無関心だったんだけど、行基は、橋をたてたり池をつくったりして一般庶民の生活を助けた(社会事業をほどこした)。」

「当時の僧って、国家のためを祈ることが中心で個人の生活には無関心だったんだけど、行基は、橋をたてたり池をつくったりして一般庶民の生活を助けた(社会事業をほどこした)。」

「へえ、庶民の神様みたいな人だったんだね。」

「へえ、庶民の神様みたいな人だったんだね。」

「うん。そうして、東大寺に大仏が完成したのよ。」

「うん。そうして、東大寺に大仏が完成したのよ。」

「あと、聖武天皇のころに、唐のえらいお坊さんである鑑真(がんじん)が日本に来てくれて、日本に本格的な仏教を伝えてくれたの。彼(もしくは弟子)が建てた寺に唐招提寺というものがあるので、セットで覚えておいてね。」

「あと、聖武天皇のころに、唐のえらいお坊さんである鑑真(がんじん)が日本に来てくれて、日本に本格的な仏教を伝えてくれたの。彼(もしくは弟子)が建てた寺に唐招提寺というものがあるので、セットで覚えておいてね。」

「寺がたちまくりだァ。」

「寺がたちまくりだァ。」

「そう、だもんで、聖武天皇のあとの天皇ぐらいから、仏教勢力が政治に口をはさんだり、お坊さんが天皇になるかもしれないような状態もあったようでね・・。さらに、先ほど言った墾田永年私財法を出したことから、私有地が認められたので、貴族や寺院が農民たちを使って開墾したときを自分のもの(私有地)にして、広い私有地を持つようにもなったみたいで・・。ちなみにその私有地を荘園と言います。

「そう、だもんで、聖武天皇のあとの天皇ぐらいから、仏教勢力が政治に口をはさんだり、お坊さんが天皇になるかもしれないような状態もあったようでね・・。さらに、先ほど言った墾田永年私財法を出したことから、私有地が認められたので、貴族や寺院が農民たちを使って開墾したときを自分のもの(私有地)にして、広い私有地を持つようにもなったみたいで・・。ちなみにその私有地を荘園と言います。

だから、飛鳥時代にきずいてきた天皇中心の公地公民制は次第にくずれ、天皇はいるんだけど、その水面下での勢力争いが強くなっていくんだよね。」

※文字数が超えたので、②-2に続きます。

「ではここまでが政治の大まかな流れ、次は外交と文化ね。」

「ではここまでが政治の大まかな流れ、次は外交と文化ね。」 「なんか、今までの流れで仏教仏教~って感じだったね。」

「なんか、今までの流れで仏教仏教~って感じだったね。」 「地震大国日本(怖いよ・・)で、1000年以上残っていたってことだものね。すごい!」

「地震大国日本(怖いよ・・)で、1000年以上残っていたってことだものね。すごい!」

「飛鳥時代って、「天皇中心+仏教を政治に入れていく」を目標した時代だったよね。」

「飛鳥時代って、「天皇中心+仏教を政治に入れていく」を目標した時代だったよね。」 「天皇中心の政治を完成させたのが、701年の大宝律令の制定だったよね。天皇を頂点にして、法による政治形態ができたんだよね。」

「天皇中心の政治を完成させたのが、701年の大宝律令の制定だったよね。天皇を頂点にして、法による政治形態ができたんだよね。」 「それじゃあ、飛鳥時代に掲げた公地公民制がくずれるってことじゃ・・。」

「それじゃあ、飛鳥時代に掲げた公地公民制がくずれるってことじゃ・・。」