みなさま、毎日ありがとうございます。

もうすぐセンター試験ですね。

体調管理を心がけて、今まで

がんばったすべてを出しきって

頂けたらいいなー、と祈っております。

今回は前回の続きで、

歴史でよく使われる用語辞典の

宗教編の続きです。

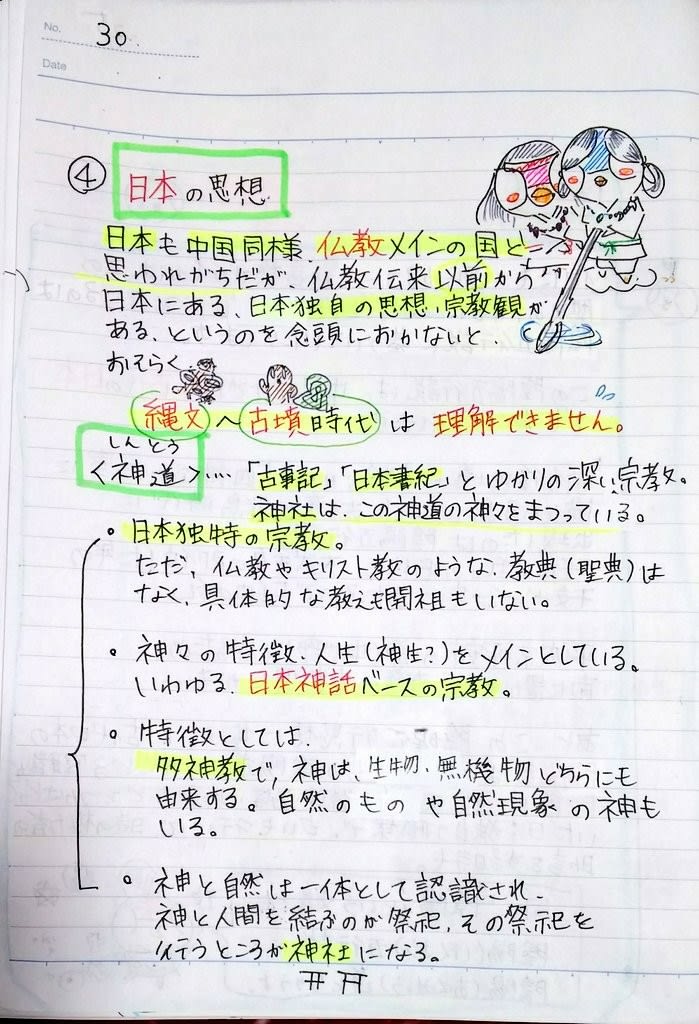

今回は、日本独自の宗教、

神道(しんとう)です。

神道の神々は、太平洋戦争末期に

軍事的側面も関与することになり

それで多くの悲劇がおこった歴史が

あるため、気軽に触れることを

今まで躊躇ってきました。

しかし、それでは、

逃げてるだけ。

逃げる方にエネルギーを使うのでなく

歴史は、許せない、

耐え難い部分も受け入れて

これから、

どう平和で平等な社会をつくっていくほうにエネルギーを使った方が、

将来が少しでも明るくなるかも?

と思ったので、あえて、

神道についても触れさせて頂きます。

神を信じろ、ということでなく

かつては、そういう信仰があった、

ということを知って、

歴史を理解してほしい

という意味で書きました。

以下が説明画像です。↓

神道の神々がまつられているところが

神社になります。

今では

お寺が仏教、神社が神道、と

しっかり分けられています。

(昔は違いました)

神道は宗教ではあるのですが、

その神道の神々が描かれた文書が

「古事記」「日本書紀」になります。

いわゆる日本神話ですね。

いなばの白兎は

小学校の国語の教科書にも

載っているので、

なじみが深いかもしれません。

この二つは、飛鳥時代に発案され

奈良時代に完成した、

いわゆる、

政府(朝廷)主導まとめ本です。

簡単に言ってしまうと

「今までの日本のあらゆる地域の

歴史や伝説を文書としてまとめよう」

というもの。

なぜ二つあるかというと、

「古事記」が日本国内の人々向け、

「日本書紀」が海外(中国(唐)など)に向けて発信するために書いたものです。

まだ飛鳥時代のころは、

天皇の力が絶対的ではなく

地方豪族の力もありました。

なので、地方豪族への配慮をしつつ、

朝廷こそがこの国を統べるのに

相応しいのだ、というのを

無意識にとれるような描き方をしている

のが、「古事記」です。

いわゆる、日本神話ですね。

出雲神話は「古事記」の方で描かれていますが、それはかつて、大和朝廷以外に強かった勢力があった証拠とも

言えます。

出雲神話の神々は、

昔は強かった豪族で、

大和朝廷の勢力に負けた勢力だとも読めます。

海外向けの「日本書紀」は

大和朝廷の歩みが基本になってる

形です。

何がいいたいかというと、

神道の神々は、太陽や月のような

自然のものを偶像化した神々の話の面と、

当時の政府の都合によって

消された歴史、

かつては一大勢力であったが

大和朝廷に敗れた豪族たちが

神々の物語として描かれている、

ともとれます。

仏教の伝来と共に

漢字が日本に入ってきて、

これにより、

飛鳥時代以降の詳しい歴史が今はわかります。

しかし、

旧石器~弥生時代や古墳時代には

ほぼ文字は使われておりません。

そのため、弥生時代から古墳時代に

移行する時期に、どういう形で

大和朝廷は成立したのだろう?

というのは、不明瞭な点が

多いんです。

そのとき、

「古事記」に描かれていた

ことが、

その歴史を読みとく鍵かな?

と思ったりします。

歴史を理解したくても、

不明瞭なことが多いと

理解できないです。

そのとき、おそらく、

消された歴史があるからだろう、

と思ったり、日本神話の中の

あの物語がたぶん関係してるんだろう

と思えば、自分の中だけで納得できて

勉強できるので。

ASDの私は、

1つわからないことがあると

思考がストップしてしまい、

勉強が止まってしまうので、

このように無理矢理自分を納得させています。

この神道を、人々を思い通りにするため、に使うのは間違っていると思います。

でも、今の神社のように、個人個人の心の平穏に繋がるような形は、私は本来の宗教のあり方だと思います。

入試前は、学問の神さまの神社に

参拝することも多いと思います。

参拝することで心が落ち着き、

それで、入試に堂々と立ち向かえるなら良いことだよね、と。

本来、宗教とは、

テロや全体主義を行うためのツールでなく、個人個人の生き方を考えさせてくれたり、迷いの支えになるものだと私は思います。

次回からは、なぜ宗教が存在し、

人々の歴史にはあらゆる地域で

宗教が根付いた歴史があるのか?

の自分なりの考察をして

歴史の理解の助けとなるように

したいな、と思います。

ご覧いただきありがとうございます。