今回は、「染付 ワサビの花に巴文 輪花形小皿」の紹介です。

表面

斜め上から見た底面

底面

生 産 地 : 肥前・有田

製作年代: 江戸時代後期(1770~1800年代)

サ イ ズ : 口径;15.5cm 高さ;3.9cm 底径;9.4cm

なお、この「染付 ワサビの花に巴文 輪花形小皿」につきましても、かつての拙ホームページの「古伊万里への誘い」の中で既に紹介しているところです。

つきましては、その際の紹介文を、次に、再度掲載することをもちまして、この「染付 ワサビの花に巴文 輪花形小皿」の紹介に代えさせていただきます。

==========================================

<古伊万里への誘い>

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*古伊万里ギャラリー221 伊万里染付ワサビの花に巴文輪花形小皿(平成28年10月1日登載)

この小皿の造形は、底の方が厚くなっていて、口縁の方に行くに従って薄くなっている。つまり、木杯形の作りで、鍋島様式の作りになっている。そのため、手に取るとズシリと重さを感じる。

また、裏面も高台櫛目文となっており、これまた鍋島様式である。

しかし、素地の色から見て、また、高台内に雑な圏線が施されていたり、銘が書かれていたりしているところからみて、一見して鍋島でないことが分かる。

鍋島のように作られていながら鍋島ではないことがはっきりと分かるのである。そういう意味では謎の多い小皿といえよう・・・・・。

高台内の銘は「嵐」のように見えるが、「嵐」ではないであろう。梵字を書いたのであろうか・・・・・。

高台内の銘の拡大

表面の文様の意味といい、鍋島ではないのに鍋島のような造形といい、鍋島ではないのに鍋島のような高台櫛目文といい、高台内の銘といい、いろいろと謎に満ちた小皿ではある。

まだまだ調査・研究の余地を残している魅力ある小皿ではある。

なお、この小皿の「銘」についてであるが、「柴田コレクションⅣ」のP.275に似たようなものが載っている。そこでは、製作年代は「1770~1800年代」と記されている。

|

| (「柴田コレクションⅣ」P.275から転載) |

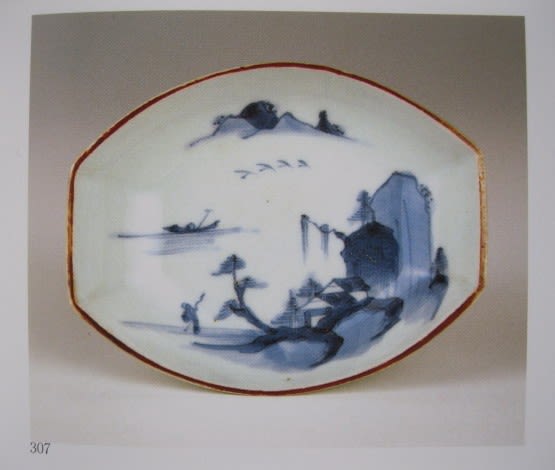

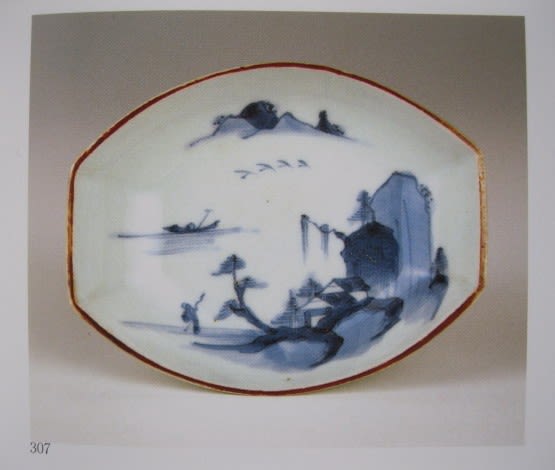

私の体験からすれば、この小皿は、「柴田コレクションⅣ」の「図307 染付山水文変形長皿」(「柴田コレクションⅣ」のP.275に載っている銘が描かれている器物)(下の<参考>写真参照)よりももう少し古いのではないかな~とは思うが、なにせ、高台内の「銘」が、「柴田コレクションⅣ」のP.275に載っている「銘」に似かよっているので、一応、この小皿の製作年代は、「柴田コレクションⅣ」に合わせ、「1770~1800年代」としておく。

<参考> 「柴田コレクションⅣ」の「図307 染付山水文変形長皿」

(「柴田コレクションⅣ」P.159から転載)

表面

裏面

(1770~1800年代 口径12.1×9.6 高さ3.2 底径5.8)

小皿の製作年代: 江戸時代後期

小皿のサ イ ズ : 口径:15.5cm 高台径:9.4cm

追記:1(H28.10.4)

この小皿をアップしてから間もなく、或る方から、「この小皿に描かれた花は、河骨(こうほね)の花ではないか」とのご指摘がありました。

また、別な方からは、「河骨の花は5弁なのに対し、ワサビの花は4弁なので、この小皿に描かれた花は5弁になっていますから、花弁数でみると河骨の花かもしれません。しかし、河骨の花は1輪ずつ咲くのに対し、ワサビの花は纏まって咲くので、この小皿に描かれた花は纏まって咲いていますからワサビの花かもしれません。もっとも、伊万里の植物は、必ずしも写実的に描かれているわけではないのでどっちなんでしょうね?」とのコメントを頂きました。

これらのご指摘やコメントに接し、慌てて、この小皿に描かれた花をルーペで見てみました(-_-;)

小皿の左側の花の拡大

小皿の中央部の花の拡大

小皿の右側の花の拡大

確かに、この小皿に描かれた花の花弁の数は、すべて5つになっていました(-_-;)

そうしますと、花弁数からいきますと、河骨の花になりますよね、、、。

どうも、私は、観察力に欠けているようです(><)

花弁数をよく数えもしないで、安易に、ワサビの花にしてしまったようです(><)

花弁の数をよく数えもしないで、「巴文」→「渦巻く水」→「清流」→「ワサビ」と連想してしまったわけです(^^;)

そうすれば、この記事の文章の内容もうまく繋がりますので、「シメタ!」と思ってしまったわけですね(^^;)

でも、河骨の花は1輪ずつ咲くのに対して、ワサビの花は、この小皿に描かれていますように、纏まって咲くんですよね。

その点では、花全体の雰囲気としては、河骨の花というよりはワサビの花に近いのかな~と思うんです、、、(^^;)

江戸時代の伊万里に描かれた花は、それほど写実的ではないんですよね。

現代のように、スケッチに基づいて正確に描くわけではなく、下絵図に基づいて描くとか、先人の作品を見ながら描くというようなことをしていたんでしょうから、自ずと、写実から離れていってしまい、花弁数などいい加減になってしまったのではないのかな~などと思っています(^^;)

ということで、いまだに、ワサビの花にこだわってはいますが、河骨の花かもしれないことをお断りしておきます。

ご指摘を頂いた方、また、コメントをお寄せてくださいました方に感謝申しあげます。

ありがとうございました(^-^;

追記2(H28.10.19)

その後、また、別な方から、次のような趣旨のコメントが寄せられました。

「 もう一つ候補になる花としては「水葵」がありますね。

そば猪口にもいろんな水辺の花が登場するのですが、沢瀉は葉っぱが特徴的なので見分けがつきます。問題は河骨と水葵なんですね。葉っぱの描写がほとんど同じです。違いは、河骨が一輪ずつ花をつけるのに対して、水葵はまとまって花をつけることです。それゆえ、私は、便宜上、花が少なければ河骨文、花が多ければ水葵文としております。どこかで自分なりの線引きをしてしまわないとキリがないものですから ^^;」

私も、最近、散歩をしていて、田んぼや沼地に綺麗な花が咲いていることに気付き、ネットで調べてみましたら、それが「水葵」であることを知りました。

確かに、この小皿に描かれた花は、「水葵」に似ていますね。

沼地に咲いている花を描いたのであれば「水葵」かもしれませんね。

でも、清流に咲いている花を描いたのであれば「わさび」かもしれません、、、(^^;)

ということで、またまた分からなくなりました(^^;)

皆様のご想像にお任せするしかないようです、、、、、。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*古伊万里バカ日誌149 古伊万里との対話(ワサビの花に巴文の小皿)(平成28年10月1日登載)(平成28年9月筆)

登場人物

主 人 (田舎の平凡なご隠居さん)

巴 紋 (伊万里染付ワサビの花に巴文輪花形小皿)

・・・・・プロローグ・・・・・

主人は、「今日はどの古伊万里と対話をしようかな~」と思い、押入れ内を捜していたが、ちょっと意味不明な文様が描かれた小皿に目を留めた。そして、その意味不明な文様に興味を抱いたようである。

そこで、その小皿を引っ張り出してきて対話を始めた。

主人: お前のことは今から4年半ほど前に或る骨董市で買ったんだ。

巴紋: どうして買う気になったんですか。

主人: そうだね。端的に言うと、お前に意味不明な文様が描かれていたからかな。

草花が描かれているのは分かるんだが、かなり写実的に描かれているのに、その時点では何の植物が描かれているのか分からなかった。しかし、後で調べれば分かるんだろうと思った。つまり、お前には、後で調べるという楽しみを感じたからだよ。

また、巴紋(三つ巴)が三つ描かれていることも分かるんだが、なぜ植物と巴紋を組み合せて描いてあるのか、さっぱりその意味が分からなかった。しかし、これも、後で調べれば分かるだろうと思ったわけだ。そのように、お前には、後で調べるという楽しみを感じたからかな。

骨董には、買うという楽しみの他に、後で調べるという楽しみもあるからね(^-^;

巴紋: それで、その後、調べて何か分かったんですか。

主人: いや~、買ってきて家に着いたら調べるのが面倒になってしまって、そのまま押入れに入れてしまったので、何も分かっていないよ(-_-;) 加齢とともに好奇心も薄れてゆくのかな~。寂しいね。

でもね、今日は、ちょっと調べてみようかなという意欲が出てきたんだ。

巴紋: まず、どんなところから調べるんですか・・・・・?

主人: そうね~。まずは、「巴紋」から調べてみようかね・・・・・。

今では、インターネットというものがあるので、調べものには便利な世の中になったよ。勿論、学術的な詳しい内容までは分からないが、一般的なひととおりのことは分かるものね。

さて、インターネットで「巴紋」で検索してみるか。

(インターネットで検索)

いろいろと沢山出てくるね。いろんな記述をまとめ、要約してみると、「巴紋」については次のようなことになるのかな。

「 「巴(ともえ)」の由来については、弓を射る時に使う「鞆(とも)」を図案化したものであり、もとは「鞆絵」であるという説や勾玉を図案化したものであるという説など諸説がある。

その後、水が渦巻いているさまに似通っているため、「巴」の字が当てられるようになった。そのため、水に関する模様であることから、防火のまじないとされ、平安末期頃から、建物に葺かれた軒丸瓦や車輿、衣服の文様に用いられるようになった。

後世に至り、巴紋が弓矢の神である八幡宮の神紋と見なされるようになり、宇佐八幡宮をはじめ全国各地の八幡宮で使用されるようになったため、武士は、これを家紋として神助を受けようとしたので、巴紋は菊紋・桐紋に次いで多く用いられるようになった。

巴紋の形の普遍性は、これら様々な由来を全部汲み取っているのであろう。

家紋の数でみると、巴紋は全国で13位に達する。 」

以上の記述から分かるとおり、「巴紋」は水が渦を巻くさまを表していることが分かるわけだね。そうであれば、お前には三つもの「巴紋」が描かれているわけだから、水が激しく渦巻いている状態を表しているということになるね。そうなれば渓流を表しているということになるわけだ。

となると、植物は、渓流に生えている「水草」ということになるよね。

巴紋: そうですね。なかなかいい推理ですね。

主人: それじゃ、次に、インターネットで「水草」を調べてみよう。

(インターネットで検索)

う~ん。インターネットで調べても、お前に描かれたような植物は、「水草」には出てこないね(><)

「水草」じゃなかったのかな~。いい線いくと思ったんだけどな~~。

巴紋: 残念ですね!

(と、この時、主人にヒラメキが走る!)

主人: 今、ちょっとヒラメイタ!

丸っこい葉っぱと、スー、スーと伸びるススキのような葉っぱを一緒にして一種類の植物とみるから駄目なんじゃないかと思ったんだ。

渓流にスー、スーと伸びるススキのような「水草」が生えていて、そこに、その「水草」とは別な、花を付けた丸っこい葉っぱの植物が生えていると考えればいいんじゃないかと・・・・・。

巴紋: なるほど!

主人: 渓流の中の植物といえばワサビだよね! さっそく、インターネットで調べてみよう。

(インターネットで調査)

厳密に言うと、丸っこい葉っぱの形は、ワサビの葉っぱの形とはちょっと違うところがあるが、おおむねワサビの葉っぱの形だね。

丸っこい葉っぱの植物は、ワサビの花を表しているんだろう。そう考えても、大きく間違っているとは思えないね。

巴紋: そうしますと、私は、渓流の中に、「ススキのような葉っぱの水草」と「ワサビの花」が描かれたということでしょうか。

主人: そういうことになるね(^-^;

骨董には、このように、買った後で調べるという楽しみがあるから嬉しいよ。そして、調べた結果、或る程度のことが分かると、ますますその骨董に愛着が湧いてくるね。これからも大事にするよ。

巴紋: ありがとうございます(^-^;

==========================================

追 記 (令和3年10月30日)

この小皿を紹介しましたところ、酒田の人さんから、「この「嵐」のような落款ですが、倉石梓氏の「古伊万里染付図譜」によりますと、十八世紀後半~十九世紀前半に使用された落款で、「樋口窯」、「南河原窯」、「稗古場窯」から類品が出土ているようです。」とのコメントが寄せられました。

私は、上の「古伊万里ギャラリー221」のところでも書きましたように、この小皿の製作年代は、私の体験からすれば1770年代よりももう少し古いのではないかと思っていたところですが、この酒田の人さんのコメントは、そのことを裏付けてくれたことになります。

酒田の人さん、貴重な情報をありがとうございました(^-^*)