民主主義の世の中、何かを決定するときに実施される制度の1つが投票である。

今日、名古屋でトリプル投票が実施された。

だからと言って、政治について論じようというのではない。

小さな団体では、投票もしくは議論さえも経ないで、いつの間にかなあなあで決定されてしまうことがある。

多数派の意見だけがまかり通る、その功罪についてよく考えてほしいのである。

少数派の意見というだけで握りつぶされてしまうことも少なくない。

たった一人の意見だって正しいことだってありうる!

どちらかに決定しなくてはいけないとき、ことを急がないでデータを集めて分析してから決めてね!とアドバイスをしても耳を貸してもらえないこともある。

[急いては事をし損じる!]

議論になってとしても、

今までこうだったから・・・

先輩がこういったから・・・

あの人がこう言っているからそのとおりにしていればいい・・・

周囲の顔色をうかがい自分の意見を言わない、いや、言えない。

専業主婦が多い集団ではありがちなことである。

もっと自分の頭でものを考え、自分で判断し、自分の意見を言おうよ!

決を採る時に、ただ周りを見て多数派に手を挙げるだけの存在にならないようにしよう!

[鶏口となるとも牛後となるなかれ!]

鶏口になれなくても、せめて自分の意見くらい持とうよ!

恒常的経済依存が精神的依存に繋がってるって言われちゃうよ!

せめて精神的には自立しよう!

[隗より始めよ!]

よし! まずは仮名遣いについて、小石を投げてみるとしよう!

今日、名古屋でトリプル投票が実施された。

だからと言って、政治について論じようというのではない。

小さな団体では、投票もしくは議論さえも経ないで、いつの間にかなあなあで決定されてしまうことがある。

多数派の意見だけがまかり通る、その功罪についてよく考えてほしいのである。

少数派の意見というだけで握りつぶされてしまうことも少なくない。

たった一人の意見だって正しいことだってありうる!

どちらかに決定しなくてはいけないとき、ことを急がないでデータを集めて分析してから決めてね!とアドバイスをしても耳を貸してもらえないこともある。

[急いては事をし損じる!]

議論になってとしても、

今までこうだったから・・・

先輩がこういったから・・・

あの人がこう言っているからそのとおりにしていればいい・・・

周囲の顔色をうかがい自分の意見を言わない、いや、言えない。

専業主婦が多い集団ではありがちなことである。

もっと自分の頭でものを考え、自分で判断し、自分の意見を言おうよ!

決を採る時に、ただ周りを見て多数派に手を挙げるだけの存在にならないようにしよう!

[鶏口となるとも牛後となるなかれ!]

鶏口になれなくても、せめて自分の意見くらい持とうよ!

恒常的経済依存が精神的依存に繋がってるって言われちゃうよ!

せめて精神的には自立しよう!

[隗より始めよ!]

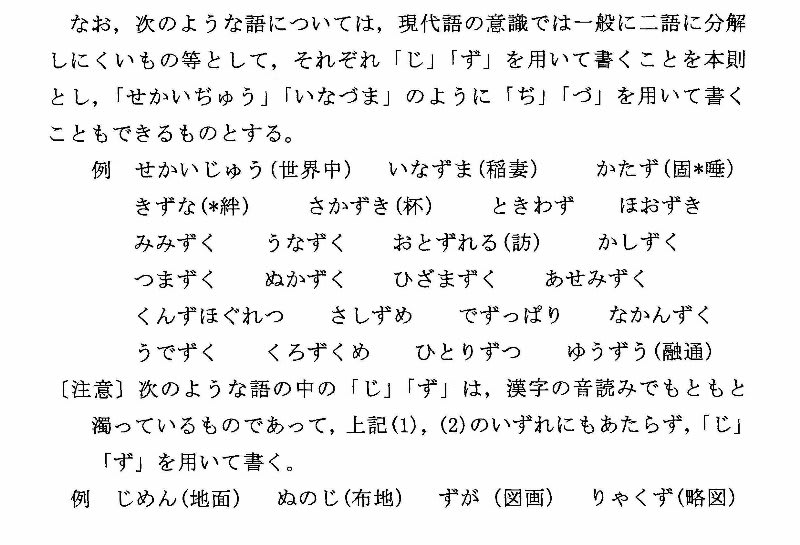

よし! まずは仮名遣いについて、小石を投げてみるとしよう!