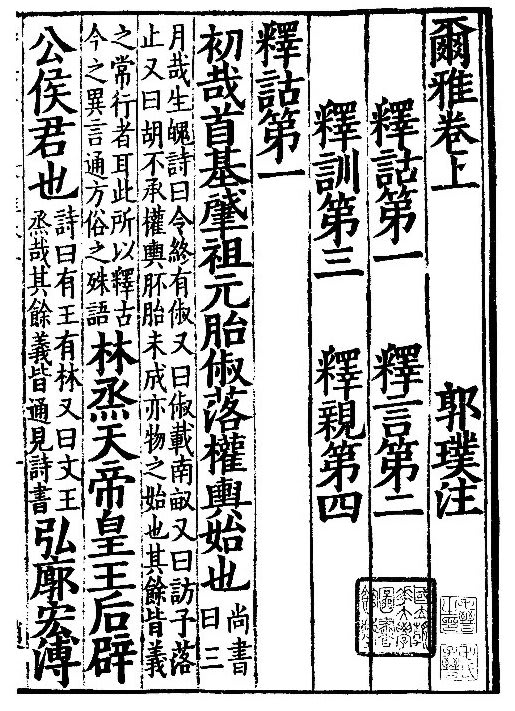

『宋監本爾雅注』の欠筆となっている避諱字を調べてみました。

以下の画像は、データから切り取ったもので、小さい文字は注文で小書きになっているもの。

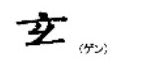

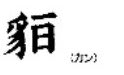

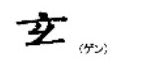

(1) 宋代の避諱

(1) 宋代の避諱

(2) 宋代の避諱

(2) 宋代の避諱

(3) 宋代の避諱

(3) 宋代の避諱

(4) 宋代の避諱

(4) 宋代の避諱

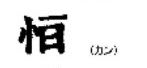

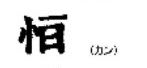

(5) 真宗(趙恒)の避諱

(5) 真宗(趙恒)の避諱

(6) 仁宗(趙禎)の避諱

(6) 仁宗(趙禎)の避諱

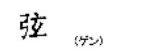

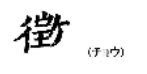

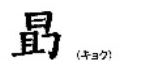

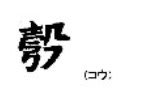

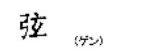

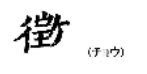

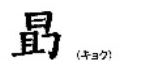

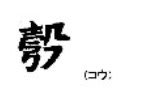

(7) 神宗(趙きょく(王+頁))の避諱。『廣韻』に「又音勗」とあることから、同音による避諱とわかる。

(7) 神宗(趙きょく(王+頁))の避諱。『廣韻』に「又音勗」とあることから、同音による避諱とわかる。

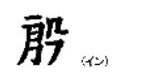

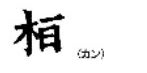

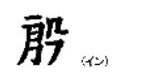

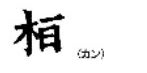

(8) 欽宗(趙桓)の避諱

(8) 欽宗(趙桓)の避諱

(9) 欽宗(趙桓)の避諱

(9) 欽宗(趙桓)の避諱

(10) 高宗(趙構、南宋)の避諱。

(10) 高宗(趙構、南宋)の避諱。

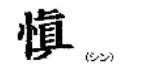

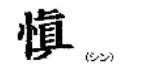

(11) 孝宗(趙しん(慎と同じ)、南宋)の避諱

(11) 孝宗(趙しん(慎と同じ)、南宋)の避諱

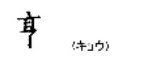

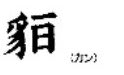

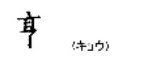

(12) 元代の避諱?

(12) 元代の避諱?

監本と言えどもやはり間違いはあるようで、「徴」が闕筆になっていないところがあり、又 (12)の「享」も本文では闕筆になっていませんでした。この注の闕筆も疑問です。

前回の画像で確認できるように後に補修されたことは確実で、加えて巻末の2丁ほどがだぶって綴じられていました。

刻工名も確認したかったのですが、入っているところがあっても残念ながらデータ上からは確認できませんでした。

確認に手間どったのが、(7)の「勗」でした。

『礼部韻略』の「淳煕重修文書式」に載ってはいるものの、手元の『歴代避諱字彙典』で「勗」を「xu」(ピンイン)や「6012」(四角号碼)で引いても載っておらず、『廣韻』を見て同音であることをようやく確認できました。

「勗」と「冒+力」が同字だということに気付けなかったために遠回りをしてしまいました。

『康煕字典』を引いてようやく気付いたのですが、「冒+力」に、

『篇海』「勗に作るは訛(言+爲)」

とあり、『篇海』での確認はできませんでしたが「勗」を誤りとした学者がいたということですね。

『漢辞海』は異体字としています。

IMEでは「冒+力」は機種依存文字となっていて使うと文字化けしてしまいます。

時の流れということでしょか。

今回このような試みをしてみて、やはり版本調査をする時は、実見しなければいけないと痛感しました。

それに、該当する文字自体が少ないので、巻数・丁数の少ないものを選んだこと自体が間違いだったように思いました。

情報を分析する時には集める情報が多ければ多いほど良いわけですから。

勉強に手抜きは禁物ということです!

忘れずに次に生かすようにしましょう!

以下の画像は、データから切り取ったもので、小さい文字は注文で小書きになっているもの。

(1) 宋代の避諱

(1) 宋代の避諱 (2) 宋代の避諱

(2) 宋代の避諱 (3) 宋代の避諱

(3) 宋代の避諱 (4) 宋代の避諱

(4) 宋代の避諱 (5) 真宗(趙恒)の避諱

(5) 真宗(趙恒)の避諱 (6) 仁宗(趙禎)の避諱

(6) 仁宗(趙禎)の避諱 (7) 神宗(趙きょく(王+頁))の避諱。『廣韻』に「又音勗」とあることから、同音による避諱とわかる。

(7) 神宗(趙きょく(王+頁))の避諱。『廣韻』に「又音勗」とあることから、同音による避諱とわかる。 (8) 欽宗(趙桓)の避諱

(8) 欽宗(趙桓)の避諱 (9) 欽宗(趙桓)の避諱

(9) 欽宗(趙桓)の避諱 (10) 高宗(趙構、南宋)の避諱。

(10) 高宗(趙構、南宋)の避諱。 (11) 孝宗(趙しん(慎と同じ)、南宋)の避諱

(11) 孝宗(趙しん(慎と同じ)、南宋)の避諱 (12) 元代の避諱?

(12) 元代の避諱?監本と言えどもやはり間違いはあるようで、「徴」が闕筆になっていないところがあり、又 (12)の「享」も本文では闕筆になっていませんでした。この注の闕筆も疑問です。

前回の画像で確認できるように後に補修されたことは確実で、加えて巻末の2丁ほどがだぶって綴じられていました。

刻工名も確認したかったのですが、入っているところがあっても残念ながらデータ上からは確認できませんでした。

確認に手間どったのが、(7)の「勗」でした。

『礼部韻略』の「淳煕重修文書式」に載ってはいるものの、手元の『歴代避諱字彙典』で「勗」を「xu」(ピンイン)や「6012」(四角号碼)で引いても載っておらず、『廣韻』を見て同音であることをようやく確認できました。

「勗」と「冒+力」が同字だということに気付けなかったために遠回りをしてしまいました。

『康煕字典』を引いてようやく気付いたのですが、「冒+力」に、

『篇海』「勗に作るは訛(言+爲)」

とあり、『篇海』での確認はできませんでしたが「勗」を誤りとした学者がいたということですね。

『漢辞海』は異体字としています。

IMEでは「冒+力」は機種依存文字となっていて使うと文字化けしてしまいます。

時の流れということでしょか。

今回このような試みをしてみて、やはり版本調査をする時は、実見しなければいけないと痛感しました。

それに、該当する文字自体が少ないので、巻数・丁数の少ないものを選んだこと自体が間違いだったように思いました。

情報を分析する時には集める情報が多ければ多いほど良いわけですから。

勉強に手抜きは禁物ということです!

忘れずに次に生かすようにしましょう!