日本酒の肴

2014年2月のことだからもう4年前のこと、糟漬(かすづけ)を自作した。糟漬にしたのは豚肉と鯵(あじ)。ちなみに、糟(粕)漬とは「肉・魚または野菜を酒糟・味醂糟に漬けること。また、その漬けたもの。」(広辞苑)のこと。ついでに、酒糟とは「清酒の醸造に際し、もろみをしぼったあとに残ったかす。」(〃)のこと。

豚肉の糟漬も鯵の糟漬も「酸味が少々強いかな」と感じたが、清酒のかすに漬けた食物だもの、当然のごとく日本酒の肴にピッタシとなった。

翌年(2015年)の3月にも糟漬を作った。その時の材料は鱈(たら)、鶏肉、そして、ニンジンなどいくつかの野菜。鱈は漬かり過ぎたのか酸味が少々強い。鶏肉は程良い酸味でまあまあ美味しかった。それよりも、ニンジンがとても美味しいと感じた。

糟漬けの調理法、ちゃんと調べたわけではないが、自分の経験から安全を優先し、ニンジンなど野菜は生で食ったが、肉、魚は七輪で焼くなど十分に火を通して食った。

さらにその翌年の4月、豚のレバーを糟漬にして食ってみた。不味くはなかったがこれはイマイチ。これはまた、日本酒の肴としてもイマイチであった。

酒粕のことを沖縄ではカシジェーという。沖縄のことなのでその糟は日本酒のそれではなく泡盛の酒粕。『沖縄大百科事典』にはカシジェーそのものではなくカシジェーエーイが載っている。カシジェーエーイは「泡盛の酒かす(カシジェー)のあえもの」で、「カシジェーは酸味を帯び・・・沖縄独特の酒かす・・・あえる材料にはおもにズイキ、キュウリ、モヤシ、白身の煮魚などが使われ、独特の風味を持つ」とのこと。

倭国の酒粕は広辞苑にあり「清酒の醸造に際し、もろみをしぼったあとに残ったかす。蒸留して焼酎を製し、また食用とし、奈良漬・魚肉漬などを作るのに用いる」のことで、私が使用した酒粕はこっちの方。スーパーにカシジェーは置いていないが、清酒の酒粕は普通に置いていて、いつでも入手できる。

記:2018.3.7 ガジ丸 →沖縄の飲食目次

サッパリ系お茶

今年(2017年)10月、・・・日記を調べると10月26日の午後4時頃、近所の先輩農夫Nさんが帰りがけに私の畑に寄って、「これ、お茶にして試してみて」と、何かの蕾のような赤いものをくれた。蕾のようなものは30個ほどもあっただろうか、名前をすぐには思い出せないが以前に見たことがあるもの。「ローゼルだよ」とNさんに言われて、「あー、はいはいはい」となった。Nさんはローゼルも植えているとのこと。Nさんが持ってきたのはローゼルの蕾ではなく、花が終わった後の萼片と苞。

ローゼルを前に見たのはいつだったか、はっきり思い出せないが、その時、少し齧ってみて「酸っぱい」味であったことは思い出せた。

翌日(10月27日)、Nさんから頂いたローゼルの萼片と苞を煮出してお茶にする。洗ってそのまま丸ごと使うとNさんは言っていたが、私は最初、ジャムにしようかと思って、「ジャムなら堅い種は不要」と種を取り除いた。が、その途中で「ジャム作りは面倒だな」と思い返して、萼片と苞だけを煮出してのお茶となった。

できた量は約1リットル、これを冷蔵庫で冷やして飲む。ちょっと酸っぱい、サッパリ爽やかな味だった。そのまま少し飲んで、残りは晩酌、泡盛のローゼル茶割りとなる。それもまた旨かったので、「まだあるよ」とNさんが言っていたのを思い出す。

11月5日、Nさんの畑を訪ね、ローゼルをたっぷり頂く。それも全てお茶にし、数日後には飲み干した。その時のローゼルからはその種を採取し、来年には植えてみようと思っている。サッパリは私の好物、飲食物だけでなく、サッパリした性格も好き。

ローゼル(roselle):果物・切花・繊維

アオイ科の一年草 アフリカ原産 方言名:なし

熟した萼片と苞が食用となる。私も食べてみたが酸っぱい。生食ではなくジャムやゼリー、または果実酒の材料として利用が多いとのこと。酸味を生かして梅干しの代用にもなるとのこと。葉にも酸味があり、サラダや煮物に使われるとのこと。

記:2017.12.24 ガジ丸 →沖縄の飲食目次

シマラッキョウ新料理

私の畑ナッピバル、世間並みだと思うが1ヶ月ほど前からシマラッキョウが収穫できている。世間はどうなのか判らないが、ナッピバルでは5月が収獲の最盛期。

ということで、1ヶ月ほど前からほぼ毎日シマラッキョウを食っている。シマラッキョウは、たぶん子供の頃から食べている。母がシマラッキョウの塩漬けをよく作っていたと覚えている。東京に住んでいた大学生の頃、エシャロットなるものを食べた時、「これって洒落た名前だけどシマラッキョウと同じじゃないか、むしろ、シマラッキョウの方が美味しいんじゃねーか」と思った、ことを思い出して調べてみた。広辞苑。

エシャロット(chalote フランス)

ユリ科の多年草。タマネギに似る。丸ごと焼き、肉料理に添えたり、みじん切りにして香味料として用いたりする。日本産のものはラッキョウの一種で、本種とは別。

とのこと。「だぜ、東京で食ったエシャロットはラッキョウだったぜ」と思い、「ラッキョウって何だ」とも思って、これも調べてみた。同じく広辞苑。

ラッキョウ(薤・辣韭)

ユリ科ネギ属の多年生作物。中国原産。日本でも古くから栽培。葉は細く、秋に花茎を出し、その先に球状に集まった紫色の小花をつける。冬を越して、初夏に地下に生じる白色の短紡錘形の鱗茎は臭気を有し、漬けて食用とする。

とのこと。シマラッキョウについては既に紹介済みなので、私自身の記事も振り返ってみた。何と私は、食い物のシマラッキョウを過去に3度も紹介していた。『シマラッキョウ』では「生で良し、漬けて良し、焼いて良し、揚げて良しの食材」と書いている。

同記事にはまた、「丸々と太った本土のラッキョウとスリムな沖縄のラッキョウとは別種だと思っていたが、どうやら同種らしい。」とも書いてある。しかし、沖縄のスリムなシマラッキョウと本土産の丸々太ったラッキョウは見た目に違い、甘酢漬けに適する本土産ラッキョウに比べ、シマラッキョウは辛みが強い。変種関係かもしれない。

別の記事『脳に良い食い物』では「シマラッキョウの料理というと、塩漬けか天麩羅となる。沖縄の居酒屋で出されるのは概ねその2種類である。だが、シマラッキョウは煮ても焼いても、揚げても炒めても美味しいので、他にもいろいろ使える。細かく刻んでスパゲッティーにも合う。」と書いてある。とにかく、シマラッキョウは美味しい。

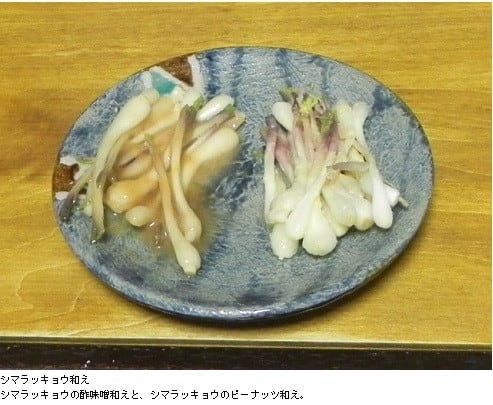

その美味しいシマラッキョウ、毎日収穫できているので、「何か別の料理」を考え、試してみた。シマラッキョウの酢味噌和えと、シマラッキョウのピーナッツ和え。どちらも美味しかった。シマラッキョウ、酒飲みには良い食材だと改めて認識する。

ついでに、今、畑は私に餌を与え酒飲めとしきりに勧めている。5月の私の餌。

記:2017.5.18 ガジ丸 →沖縄の飲食目次

自作珍味

高校生の頃から農業をやってみたい(具体的ではなく何となくの憧れ)と思っていた私は、その道へまったく向かないまま青春時代を過ごしてオジサン時代に足を踏み入れて行ったが、もう何年前になるか、30年近く前だったか、そろそろ農業の道へ向かおうかと思って、友人の同級生K子に同じく同級生のT女を紹介してもらい、しばらく(週一の数ヶ月)、T女の畑へ通い、彼女から農業を教わった。T女は自然農法をやっていた。

そんなある日、燻製箱を作って、彼女の畑で燻製を作ったことがある・・・と記憶している。それがたぶん、私の燻製造りの始まり。燻製チップはホームセンターで購入。

5年前の夏、300坪の畑を借りてから1年も経った頃、「そういえば、T女の畑で燻製を作ったなぁ」と思い出し、「いつかはここでも」と計画して、それから2年経った一昨年2015年夏、燻製箱を自作し、燻製に挑戦した。

わざわざ作った燻製箱であったが、それは1回使っただけでお払い箱。できた燻製を食べるのは概ね私一人なので、わざわざ燻製箱で燻製を大量に作る必要がなかったから。そして、一人分ならダッチオーブンで十分であることに気付いたから。

ダッチオーブンでの燻製作りは燻製箱をお払い箱にしたその年12月から挑戦、その月タマネギなどの野菜、鶏肉ササミなどの燻製を作り、翌2016年1月7日にはイカ、タコ、茹で玉子、豚肉レバー、サーモンなどの燻製を作っている。

それ以降、燻し用のサクラチップはたっぷり残っていたのに燻製作りから長く遠ざかっていた。そして、2017年4月9日、久々の燻製作りに挑戦する。毎週火曜日の夕方やってくる池田屋豆腐の移動販売、そのメニューに豆腐燻製というのがある。それより1ヶ月ほど前の3月7日、それを買って食べたらまあまあ旨くて、「自分でも作ってみよう」と思い、介護施設のバイトもしていて忙しい中、決行。

「豆腐の燻製とは珍しいなぁ」などと、豆腐燻製を食べたのは池田屋の豆腐燻製が初めてだと私は思っていたのだが、じつは、今回この記事を書く上で、前に燻製箱で燻製を作ったのはいつだったか、何を燻製にしたのかなどを日記を読み返していたら、その時に豆腐燻製を作っていることが判った。その時の燻製について感想も書いてある。

結果、豆腐、ソーセージ、ニンジンの3種は「燻製にしなくても良い」という評価。ササミ、サーモン、マグロは旨い、・・・以下省略。

とのこと。豆腐は「燻製にしなくても良い」という評価を私は与えている。なのに、それをすっかり忘れていて4月9日の燻製作りは豆腐をメインとした。

豆腐はスーパーの安い島豆腐を使い水抜きした。料理人のH女によると「重しを乗せて水抜きする」とのことであったが、近所の先輩農夫Nさんの「一旦冷凍したものを解凍したら高野豆腐みたいになって水は抜き易い」という意見を取り入れ、そうする。

冷凍して解凍した島豆腐は確かに高野豆腐のようにスポンジ状になって、両手で挟んで圧縮すると水はたっぷり抜けた。それを燻製する。ついでに芋の燻製も作る。

結果、サクラチップの香りは十分に着いていたが、スポンジ状の豆腐は食感が軽く、味全体が薄い、はっきりしない、食べる必要を感じない、つまり、今回もまた、豆腐は「燻製にしなくても良い」という評価となった。しかし、池田屋の豆腐燻製はそうではない。食感はチーズのようであり、味にも存在感があった。池田屋の豆腐燻製は「燻製にしても良い」という評価である。水抜きの仕方に工夫が必要なのかもしれない。いつかまた挑戦しようと思う。サトイモが採れたらその燻製にも挑戦したい。

記:2017.4.22 ガジ丸 →沖縄の飲食目次

池田屋騒動

1月31日付記事、沖縄の飲食『島豆腐』の最後で、

池田屋豆腐の商品は、島豆腐やがんもの他にも白和え、生湯葉(とても興味があるが540円と高い)、じーまーみ豆腐などいろいろある。チーズがんもなんてのもある。毎週火曜日が楽しみとなった。「火曜日が休肝日になることはないな」と思った。

と書いたのだが、ところがその火曜日1月31日、私は風邪で寝込んでしまった。夕方に「トーフー」の声は聞こえた。喉が渇いていた。家には酒類と紅茶コーヒーしかない。「こんな時こそ栄養価の高い豆乳だぜ」と思い、国産大豆の真面目な豆乳を飲みたかったのだが起き上がれなかった。飲んでみたかった豆乳、食べたかった島豆腐、食べてみたかったチーズ入りガンモは来週の楽しみということになった。そして、次の週の火曜日2月7日、「豆乳も豆腐もガンモも来週の楽しみ」はその通りとなる。

豆腐はもちろん、すぐにその半分を切って皿に載せ、その上に酒盗(鰹の腸の塩辛)を載せて日本酒の肴となった。ガンモは日持ちするらしいので翌日以降の肴に予定。豆乳もその日には飲まなかった。風邪を引いた時に購入したヤクルト10本パックが、まだ6個残っていたので、飲物はそれが先となった。で、豆乳も翌日以降となった。

池田屋の豆乳は350ミリリットルのペットボトル入り、表に「高級国産大豆、濃厚豆乳、無調整」と書かれてある。無調整ならば、それを温めれば湯葉が多く採れるはず、にがりを加えれば豆腐になるはず、「試してみよう」と思い立った。

購入したのは2月7日の火曜日、飲んだのは2日後の木曜日。キャップを開けて口をつけてボトルを傾ける。が、中身が落ちてこない。「濃い」のだ。キャップを閉めて上下に数回振って同じようにすると、今度は口の中に中身がゆっくりと流れ込んできた。

想像以上に濃かった。ゆし豆腐(おぼろ豆腐のようなもの)をボトルに入れて強く何度も振ってドロドロにしたらこうなるか?というくらい濃い豆乳だった。豆乳好きの私からすれば「極上!」であった。「旨ぇ」と呟きながら半分を飲んだ。

半分残したのは、第一に、全てを一遍に飲み干すのは勿体無いと思ったからだが、上述したように「湯葉を採る」、「にがりを加えて豆腐を作る」という思惑もあった。しかしながら、中身の半分残ったボトルを見ながら迷った。「どうする?」

「ここに新鮮な本マグロの刺身がある。お前はそれを焼いたり煮たりして食うか?」と自問する。「うんにゃ、そんなことはしねぇ、勿体無い」と自答した。一流プロの豆腐屋池田屋が豆腐を作っている、湯葉も作っている。いくら豆乳が上質だからと言っても、豆腐も湯葉も素人の自分が作るより一流プロの池田屋のものが遥かに旨かろうと結論。

次の週の火曜日、2月14日、夕方いつものように池田屋が行商に来た。「今日は湯葉を肴に日本酒だ」と数日前から決めており、前日はそのために休肝日にもしていた。ところが何と、湯葉は売り切れ、さらに何と、島豆腐も売り切れとのこと。結局この日はニラ入りガンモとおからを購入。せっかく準備した日本酒だ、おからはそのための肴。

「湯葉は大好物なんです。日本酒が好きで、今日は湯葉を肴に日本酒の予定でした。特に生湯葉は日本酒の肴に極上と思っています。」

「そうでしたか、それはすみません、生湯葉は人気があって売り切れることが多いんです。そしたら、来週は1つとっておきましょう。」

「お願いします。生湯葉なんてそこらのスーパーでは見ないですから、とても期待しています。来週が楽しみです。」

などという会話があって、そして、さらに次の週の火曜日2月21日、島豆腐と、ついに生湯葉を購入、生湯葉は大540円、小300円と貧乏な私には高価であった。大の方が1枚辺りの単価は安いかもしれないが、大といえど湯葉なので独り者の私でも1回で食べ切れるとも思ったが、ここは貧乏を優先して小300円を買った。

湯葉は私の大好物である。高価なので滅多に口にはできていないが、日本酒の肴として極上だと常々思っている。生湯葉にいたっては、10年前か20年前かに京都を旅した時に食って以来食っていないはず。乾燥湯葉は沖縄でもスーパーで売られているので何度か口にしているが、それも1年に1回あるかどうかであった。

さて、久々の生湯葉、それも一流プロの真面目な豆腐屋、池田屋の生湯葉、食べてどうだったかって?・・・改めて書くことも無い、旨かったに決まっている。どれくらい旨かったか?・・・そりゃもう、涙が出そうになるくらい旨かった。「何で涙なんだ?」ってか?・・・そりゃもう、食べて幸せを感じて、その嬉し涙に決まっている。

ちなみに、湯葉を広辞苑で引くと、湯葉・湯波・油皮・豆腐皮と漢字が充てられ、

「豆乳を静かに煮立て、上面に生じた薄皮をすくい上げて製した、蛋白質に富む食品。生湯葉と干湯葉とがある。古くから京都および日光産が有名。」とあった。

記:2017.2.21 ガジ丸 →沖縄の生活目次