幸せは ここにあるかな シロツメクサ

近くの公園に一面のシロツメクサ、これだけ多けりゃ四つ葉もあるだろう。

韓国の「教科書に戦犯企業ステッカー」というニュースをネットで目にした。韓国は儒教の国ではなかったか?戦犯企業がたとえ史実であったとしても、過去の過ちをほじくり返して非難するなんて恥ずべき行為だとは思わないのだろうか?と疑問に思った。

さらに思い返してみれば、ここ数年のことかと思うが、慰安婦問題、徴用工問題など国家間で解決した問題をほじくり返し、友好関係に波風を立てる。「慰安婦なんて存在しない」という日本国の右側の言い分もおかしいが、ほじくり返す方も変。戦争したいと思っている人々が両国にいて、その方向へ何か画策しているのかと思ってしまう。

先週火曜日、風は爽やか日差しポッカポカの散歩最適日、普通に考えたらこんな日は海辺の散歩なのだが、車は車検に出し明日の夕方まで帰ってこない、手元に映画の只券が1枚あり、有効期限が3月31日、その日は26日。ということで、私はバスに乗り、片道600円の那覇市牧志で降り、只券の使える桜坂劇場へ行き映画を観た。

観た映画は韓国映画の『共犯者たち』、映画はドキュメンタリーで、その内容は、桜坂劇場のパンフにある映画紹介文の一部をそのまま書き写すと以下。

かつてMBCを不当解雇されたチェ・スンホは、解雇後に非営利の独立メディア「ニュース打破」に加わって調査報道を続ける。そこから生まれたのが、国家による北朝鮮スパイ捏造事件の真相を暴いた『スパイネーション/自白』、言論弾圧の実態を告発した『共犯者たち』だ。前者では調査報道そのものの執念と信念を描き、後者では”調査報道者”としての闘いを描く。韓国のジャーナリズムを骨抜きにした「主犯」と、権力に迎合した放送業界内の「共犯者たち」にカメラを向け、その実態と構造を明らかにしていく。

となっている。映画を観終わっての私の感想は、私の理解力不足なのか、「その実態と構造を明らかにしていく」についてはよく解らず、消化不良は残ったが、「であるか、だから今の韓国は右翼が政治の中枢にいて国の気分を支配していて、日本に対し強硬であるのか」という理解にはなった。「実態と構造」の実態は国家権力によるマスコミ(言論報道)支配であり、構造は国の息のかかった人材がマスコミの経営者となり人事と報道姿勢を牛耳る体制ということであろうと想像する。大丈夫か韓国?と思って、そして、

加計問題をスクープしたNHKの記者が不遇に合っているということを最近聞いたばかり。日本も韓国みたいにマスコミが国家権力に牛耳られつつあるのかと不安に思う。

報道が国家権力に牛耳られると、例えば韓国が「天皇が謝れば済む」と公人が公言しても、「ちょっと待て、それはケンカになるぞ、止めとけ」と止める者がいない。感情的批判が野放しになると、日本国の右翼が怒って「韓国を潰せ」となりかねない。右翼は右翼同士どこか遠くで喧嘩してくれればいいが、その難は平和主義者たちにも及ぶ。

フェイクニュース規制法なんてものが日本国にできたらと考えると怖い。事実であっても「疑わしい」という理由で検挙されるなんてことになったら日本も危ない。言論の自由は平和の根幹、報道の自由は国の暴走を止めるブレーキになるものと思う。そして、国民1人1人が国のやることに関心を持たなければならない。むろん私も含め。自戒です。

記:2019.3.29 島乃ガジ丸

新参海藻

年始年末沖縄へ遊びにやってきた埼玉の友人KRが、年末に買って我が家に置いていった海ブドウを、年明け2日、KRの他小豆島のOT、沖縄在のKYと私の、大学の同級生4人で我が家で飲んだ時に肴として出した。海ブドウ、特に旨いものと私の感性にはないので、居酒屋で食べることはあるが、購入して家で食ったことは無い。

その日も少し食べたが、特に感想は無い。苦いとか甘いとか酸っぱいとか特に味のあるものではなく、味は主にそれにかけるたれの味、概ねはポン酢様のもの。食べる楽しみはその食感、口の中で噛むとプチプチするその食感なんだと思われる。それだけでは私は食い物として不満、たれの味では無く、そのものに何か癖が無いと酒に合う肴にならない。さすが酒飲みと自画自賛(するようなことじゃないかもしれないが)。

クビレヅタという名を、私は今回ウミブドウ(店舗ではこの名で売られている)を調べて初めて知った。名前の由来は『沖縄食材図鑑』に「くびれがあるツタの意」とあった。流通名のウミブドウの由来も『沖縄食材図鑑』にあり、「匍匐する茎に球状の小枝が密生する。球状の小枝をブドウの実に見立てウミブドウ」とのこと。

ウミブドウは沖縄語でウミブドーと発音し、私はこれが方言名だと思っていた。方言名は宮古の言葉でンキャフとのこと。本種は元々宮古島を北限とするので沖縄島に自生はない、自生が無い→見ることも無い、よって、沖縄島での方言名は無いのだと思う。

そういえば、私が若い頃ウミブドーはスーパーにも居酒屋にも無かったと思う。『沖縄大百科事典』の記述に「養殖技術も開発されたので、もう少し身近な珍味食品になると思われる」とある。同事典は1983年の発行、それから30数年経って、ウミブドーは既に「身近な珍味食品」となっている。いつ頃からか、10数年ほど前くらいか、居酒屋で見かけるようになり、スーパーでも普通に買えるようになった。

自然での生育環境は、近くに湧水があり塩分濃度が外洋と比較して5~10%低く、いくぶん富栄養化された海域とのことで、天然での収穫場所は宮古島の2ヶ所だけの限られた場所とのこと。自然での収穫期は4~10月とのことだが、上述した通り人気が出てきて、現在は沖縄島を含む各地で養殖されており、年中収穫できる。

クビレヅタ(海ブドウ):食用・観賞用

イワヅタ科の海藻 国内では宮古島以南に分布 方言名:ンキャフ(宮古)

浅い海の砂地に生息し潮干狩りで収穫できる。旬は通年。沖縄では昔から食用とされてきた。ビタミンミネラルが豊富で低カロリーということで健康食とされていて、健康ブームで人気が出て来て以降、元々自生の無かった沖縄島を含めあちらこちらで多く養殖されている。現在流通しているものはほとんどが養殖もの。養殖ものの旬は通年。

生でサラダや和え物に利用され、水槽の観賞用にも利用されるとのこと。

記:2019.3.10 ガジ丸 →沖縄の飲食目次

参考文献

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄食材図鑑』田崎聡著、有限会社楽園計画発行

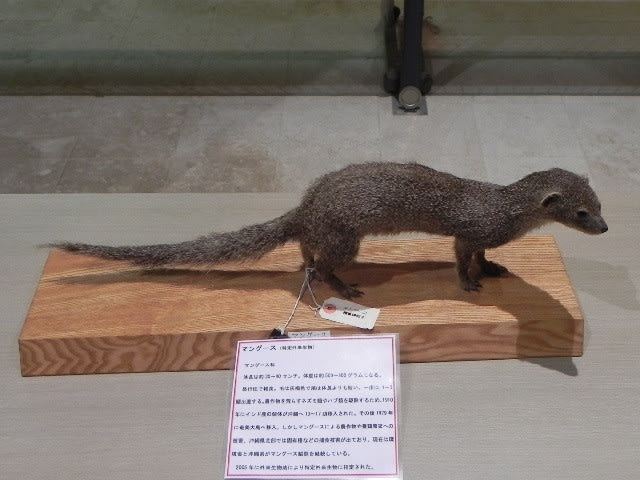

素早い奴

私が日常よく見かける野生の哺乳類は、多い順から並べると野猫、野犬、ネズミ類、オオコウモリ、そしてマングースとなる。野猫、野犬は、もちろん自身がまたはその親が元は人間のペットだったもの。その他、田舎へ行くと野生のヤギに出会うこともある。

今住んでいるアパートは住宅街にあり、ネズミもオオコウモリもマングースも見かけることはないが、一昨年までやっていた畑へ行くと今でもそれらを見かけることがある。マングースは、散策に出かける公園でもよく見かける。

過日、海辺の公園を散策していたら数十匹の蠅の集団に出会った。何だ?と見ると蠅は死骸に集っていた。何の死骸だ?と蠅を追っ払うとハブだった。ハブの死骸はたいてい頭が無いか潰されている。この死骸も頭がない。ハブ(かもしれない長いニョロニョロしたものも含め)を見つけたら頭を切れ、頭を潰せという掟があるらしいことは知っている。「これも見つけた人が切ったんだな」と、一旦は思ったのだが、

そのハブの首から先の切れ方は引き千切ったか、噛み切ったかのような雑な切れ方で刃物で切った痕には見えない。で、「人が切ったのではないかも」と思い直す。「ならば犯人は何者だ?」と考えてすぐに思い浮かんだのがマングース。

「動物虐待」の非難があったのか現在はやっていないみたいだが、私が若い頃までは沖縄の観光地で「ハブとマングースの決闘」なんて見世物があった。マングースの相手は、実際にはハブではなく同じく毒蛇のコブラであることが多かった。檻の中でコブラとマングースを闘わせる。マングースの反射神経はコブラに勝り、大抵はコブラはマングースにその首を噛まれ息絶えた。昔見たそんな光景を思い出した。

マングース、畑仕事をしている頃は頻繁に(週に1度は)見かけていたが、私の畑にやってきて、目の前数m先にいたりすることもたびたびあったが、写真は撮れていない。手にカメラを持っている時でも、カメラの構える前にマングースは姿を消す。ハブより素早い奴は用心深い奴でもあり、のろまなオッサンにその姿を写されることはない。

マングース(mongoose):野生の哺乳類

ジャコウネコ科 沖縄では沖縄島にのみ分布 方言名:マングース

名前の由来は資料が無く不明。mongooseは広辞苑にあり英語名のようだが、原産地での呼び名がそのまま英語名になり和名にもなったと思われる。

1910年にハブの天敵動物として沖縄島へ移入、1979年には奄美大島へも移入される。体長は30~40センチ、体重500~900グラム。毛は灰褐色で尾は胴より長い。

ハブ対策とはならず、むしろ農作物や養鶏農家への被害が多く、また、沖縄島北部まで生息地を広げ、ヤンバルの固有種への被害も出、現在は駆除対象生物となっている。

『沖縄大百科事典』に「ふつうインドマングースをいう」とあったが、『沖縄の生きものたち』にはジャワマングースが記載されインドマングースは無い。『沖縄大百科事典』と『沖縄の生きものたち』のそれぞれの説明を要約すると以下。

インドマングース(印度mongoose)

以下、「」内の記述は『沖縄大百科事典』による。

「四肢は短く胴と尾は長い。体長は30~40センチで雌は雄よりも一回り小さい」

「通常は単独生活をし、繁殖期には雌雄一緒に行動することがある」

「巣穴は岩の下、木の根元、山道の土堤などに作る」

「一般的に昼行性で、サトウキビ畑や山道でよく見かける」

「アラビア半島からパキスタン・インド・セイロン・ネパールなどにかけて分布」

その他、沖縄では沖縄島にのみ分布。「1910年にハブの天敵動物としてインドから入れられ沖縄島に定着したが、ハブの天敵にはなっていない。」、「沖縄島の他に渡名喜島にも導入されたが、渡名喜島ではその後絶滅した。」とあった。

サトウキビ畑の周辺でよく見られる。小型の鳥類、両性爬虫類、昆虫類を捕食。

ジャワマングース(爪哇mongoose)

頭胴長:雄30~36センチ、雌29~33センチ・・・以下略。

ということであるが、ここでテーゲー(適当)人間の私も少し粘ってみる。

念のためネットサイトのウィキペディアを見ると、そこにはインドもジャワもなくフイリマングースというのがあり、それが沖縄に移入された種とのこと。フイリマングースは「食肉目マングース科エジプトマングース属に分類される哺乳類の一種。かつてはジャワマングースの亜種として扱われていたこともある 」(ウィキペディア)とのこと。

「かつてはジャワマングースの亜種」の「かつて」は最近(10年かそこら)のことのようで、私が参考にしている文献はどれも古いせいか、フイリマングースという名前はない。ということで、図書館へ行って新しい動物図鑑を探す。『奄美群島の外来生物』というのがあった。それにはちゃんとフイリマングースがあり、それによると、

フイリマングース(斑入mongoose)

「イラン~インド・中国南部の南アジア原産。」

「全長60~70センチ、体重400~1000グラム。」

「中型の食肉類。霜降り状の灰色の体色に覆われる。」

などとのこと。

全長60~70センチはジャワマングースの「頭胴長:雄30~36センチ」の2倍ほどになるが、全長は尾の先までの長さを言うので、胴長と尾の長さが同じくらいということになる。「霜降り状の・・・体色」からフイリ(斑入り)と名が付くと思われる。

記:2019.3.18 ガジ丸 →沖縄の動物目次

参考文献

『ふる里の動物たち』(株)新報出版企画・編集、発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄身近な生き物たち』知念盛俊著、沖縄時事出版発行

『いちむし』アクアコーラル企画発行

『学研生物図鑑』本間三郎編、株式会社学習研究社発行

『沖縄身近な生き物たち』沖縄生物教育研究会編集発行

『奄美群島の外来生物』鹿児島大学生物多様性研究会編、株式会社南方新社発行

齢を考えて酒も飲まなきゃ と思うが 飲めば楽し 語って楽し

先週、友が来て家飲み1夜、今週は火曜土曜の2夜同じく家飲み、今朝は二日酔い。