沖縄にはいないけど

倭国で見られるけど沖縄にはいない動物ですぐに思い浮かぶのはサル、次にクマ、タヌキ、キツネ、リスなどと続く、今は絶滅して倭国にも存在しないが、オオカミも沖縄にはいない。それらは、いないけど子供の頃から知っていて身近に感じている動物たち。どれも子供の本、雑誌、漫画、アニメなどでよく見ていて親しんでいたから。

上に挙げた動物の内、サル、クマ、タヌキ、オオカミはその姿や顔がまあまあはっきりと映像として浮かぶが、リスは少々ぼんやりしている。マングースに似たような形のものが木の上で木の実を齧っている姿が浮かんでくる。といっても、マングースは倭国にいないので想像しにくいだろうが。ウチナーンチュにはリスよりマングースが身近。

沖縄には生息しないリス、子供の頃は画像、映像でしか見たことのなかったリスであるが、大人になって旅をするようになって、倭国を旅している時に何度か見ている。そんな時に見たリスは、やはり「木の上で木の実を齧っている」姿。

そんな時でもリスは、その顔まではっきりと見ていなくてちゃんと覚えていない。2014年に静岡を旅して、駿府城公園で樹上のリスに遭遇し写真を撮った。後日、撮った写真を見て、さらに、「ホントにリスか?」と確認のため、図鑑でもマジマジと見たが、その顔は「ネズミに似ている」と感じた。そういえば、子供の頃に漫画などで見たリスもネズミのような可愛らしさであったことを思い出す。

「ネズミが可愛いって?気持ち悪い」と仰る方もいるかしれないが、ミッキーマウスもトムとジェリーのジェリーも可愛いじゃないかと擁護しておこう。

リス、沖縄には生息しないが、前回マングースを紹介して、「マングースとリスは似ているなぁ」ということから連想し、リスには4種いて、良く見るのはタイワンリスであるということを知り、「台湾原産であれば沖縄に入ってきてもおかしくない。八重山諸島のどこかに、密かに生息しているかもしれない」と思ったのだが、どうだか。

リス(栗鼠):齧歯目の哺乳類

リス科 沖縄にはどのリスも分布しない 方言名:なし

名前の由来は資料が無く不明。漢字表記の栗鼠は明鏡国語辞典にあり、「リス科の哺乳類。体長20センチメートル前後。鋭い門歯で果実・種子・樹皮などを食う」とある。漢字表記のその意味から考えると、栗のネズミ、ネズミは同じ齧歯目であり、見た目、特に顔の見た目はよく似ているので理解できる。栗は、「栗の樹上でよく見るから」とか、「栗の実に代表される木の実をよく食べるから」ということかもしれない。

日本にリスの仲間は北海道にエゾリス、シマリスがいて、本州にはホンドリス(ニホンリス)がいてそれらは在来種、その他、本州の各地にタイワンリスがいて、タイワンリスは台湾原産の外来種。写真は静岡で出会ったタイワンリス(台湾栗鼠)。

ホンドリスは、体の毛色は灰色がかった赤褐色で体長15~22センチ。

タイワンリスは、体の毛色は黒とベージュの霜降りで体長は18~22センチ。前脚、後脚はホンドリスよりやや短い。シマリスは地上性で、他の3種は樹上性。

タイワンリス2 上の写真と同じ個体。

記:2019.3.31 ガジ丸 →沖縄の動物目次

参考文献

『ふる里の動物たち』(株)新報出版企画・編集、発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄身近な生き物たち』知念盛俊著、沖縄時事出版発行

『いちむし』アクアコーラル企画発行

『学研生物図鑑』本間三郎編、株式会社学習研究社発行

『沖縄身近な生き物たち』沖縄生物教育研究会編集発行

素早い奴

私が日常よく見かける野生の哺乳類は、多い順から並べると野猫、野犬、ネズミ類、オオコウモリ、そしてマングースとなる。野猫、野犬は、もちろん自身がまたはその親が元は人間のペットだったもの。その他、田舎へ行くと野生のヤギに出会うこともある。

今住んでいるアパートは住宅街にあり、ネズミもオオコウモリもマングースも見かけることはないが、一昨年までやっていた畑へ行くと今でもそれらを見かけることがある。マングースは、散策に出かける公園でもよく見かける。

過日、海辺の公園を散策していたら数十匹の蠅の集団に出会った。何だ?と見ると蠅は死骸に集っていた。何の死骸だ?と蠅を追っ払うとハブだった。ハブの死骸はたいてい頭が無いか潰されている。この死骸も頭がない。ハブ(かもしれない長いニョロニョロしたものも含め)を見つけたら頭を切れ、頭を潰せという掟があるらしいことは知っている。「これも見つけた人が切ったんだな」と、一旦は思ったのだが、

そのハブの首から先の切れ方は引き千切ったか、噛み切ったかのような雑な切れ方で刃物で切った痕には見えない。で、「人が切ったのではないかも」と思い直す。「ならば犯人は何者だ?」と考えてすぐに思い浮かんだのがマングース。

「動物虐待」の非難があったのか現在はやっていないみたいだが、私が若い頃までは沖縄の観光地で「ハブとマングースの決闘」なんて見世物があった。マングースの相手は、実際にはハブではなく同じく毒蛇のコブラであることが多かった。檻の中でコブラとマングースを闘わせる。マングースの反射神経はコブラに勝り、大抵はコブラはマングースにその首を噛まれ息絶えた。昔見たそんな光景を思い出した。

マングース、畑仕事をしている頃は頻繁に(週に1度は)見かけていたが、私の畑にやってきて、目の前数m先にいたりすることもたびたびあったが、写真は撮れていない。手にカメラを持っている時でも、カメラの構える前にマングースは姿を消す。ハブより素早い奴は用心深い奴でもあり、のろまなオッサンにその姿を写されることはない。

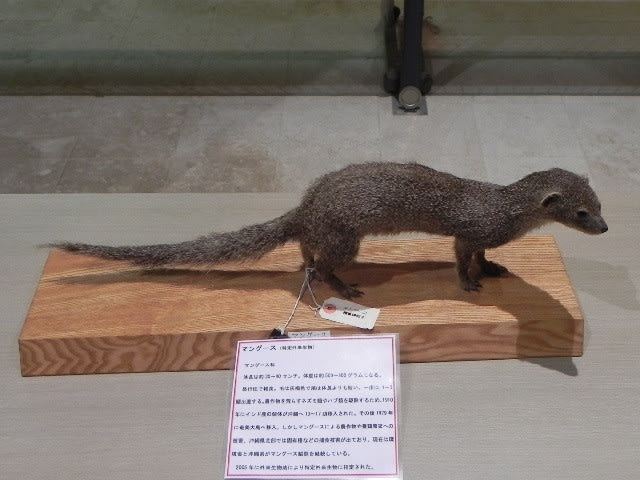

マングース(mongoose):野生の哺乳類

ジャコウネコ科 沖縄では沖縄島にのみ分布 方言名:マングース

名前の由来は資料が無く不明。mongooseは広辞苑にあり英語名のようだが、原産地での呼び名がそのまま英語名になり和名にもなったと思われる。

1910年にハブの天敵動物として沖縄島へ移入、1979年には奄美大島へも移入される。体長は30~40センチ、体重500~900グラム。毛は灰褐色で尾は胴より長い。

ハブ対策とはならず、むしろ農作物や養鶏農家への被害が多く、また、沖縄島北部まで生息地を広げ、ヤンバルの固有種への被害も出、現在は駆除対象生物となっている。

『沖縄大百科事典』に「ふつうインドマングースをいう」とあったが、『沖縄の生きものたち』にはジャワマングースが記載されインドマングースは無い。『沖縄大百科事典』と『沖縄の生きものたち』のそれぞれの説明を要約すると以下。

インドマングース(印度mongoose)

以下、「」内の記述は『沖縄大百科事典』による。

「四肢は短く胴と尾は長い。体長は30~40センチで雌は雄よりも一回り小さい」

「通常は単独生活をし、繁殖期には雌雄一緒に行動することがある」

「巣穴は岩の下、木の根元、山道の土堤などに作る」

「一般的に昼行性で、サトウキビ畑や山道でよく見かける」

「アラビア半島からパキスタン・インド・セイロン・ネパールなどにかけて分布」

その他、沖縄では沖縄島にのみ分布。「1910年にハブの天敵動物としてインドから入れられ沖縄島に定着したが、ハブの天敵にはなっていない。」、「沖縄島の他に渡名喜島にも導入されたが、渡名喜島ではその後絶滅した。」とあった。

サトウキビ畑の周辺でよく見られる。小型の鳥類、両性爬虫類、昆虫類を捕食。

ジャワマングース(爪哇mongoose)

頭胴長:雄30~36センチ、雌29~33センチ・・・以下略。

ということであるが、ここでテーゲー(適当)人間の私も少し粘ってみる。

念のためネットサイトのウィキペディアを見ると、そこにはインドもジャワもなくフイリマングースというのがあり、それが沖縄に移入された種とのこと。フイリマングースは「食肉目マングース科エジプトマングース属に分類される哺乳類の一種。かつてはジャワマングースの亜種として扱われていたこともある 」(ウィキペディア)とのこと。

「かつてはジャワマングースの亜種」の「かつて」は最近(10年かそこら)のことのようで、私が参考にしている文献はどれも古いせいか、フイリマングースという名前はない。ということで、図書館へ行って新しい動物図鑑を探す。『奄美群島の外来生物』というのがあった。それにはちゃんとフイリマングースがあり、それによると、

フイリマングース(斑入mongoose)

「イラン~インド・中国南部の南アジア原産。」

「全長60~70センチ、体重400~1000グラム。」

「中型の食肉類。霜降り状の灰色の体色に覆われる。」

などとのこと。

全長60~70センチはジャワマングースの「頭胴長:雄30~36センチ」の2倍ほどになるが、全長は尾の先までの長さを言うので、胴長と尾の長さが同じくらいということになる。「霜降り状の・・・体色」からフイリ(斑入り)と名が付くと思われる。

記:2019.3.18 ガジ丸 →沖縄の動物目次

参考文献

『ふる里の動物たち』(株)新報出版企画・編集、発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄身近な生き物たち』知念盛俊著、沖縄時事出版発行

『いちむし』アクアコーラル企画発行

『学研生物図鑑』本間三郎編、株式会社学習研究社発行

『沖縄身近な生き物たち』沖縄生物教育研究会編集発行

『奄美群島の外来生物』鹿児島大学生物多様性研究会編、株式会社南方新社発行

忘れてごめん

2011年9月、八重山諸島の旅(与那国島含む)で与那国へ渡った時、たくさんのヨナグニウマを見た。そして早速、その年の10月にはこのガジ丸HPでヨナグニウマを紹介した。ヨナグニウマを紹介したからにはミヤコウマも紹介しなければなるまいと思ったのだが、その頃から既に貧乏となっていた私なので、すぐに宮古島の旅などできない。よって、ミヤコウマの紹介はまったく目処の付かないことであった。

と思っていたら、翌年9月、宮古諸島の旅に出ることができた。埼玉の友人Kが、「旅が好きなのに貧乏で旅ができない」私を不憫に思ってか、旅費を負担してくれた。

宮古諸島の旅4日目の宮古島、池間大橋を渡る前の西平安名崎でミヤコウマに出会うことができた。とはいっても、「やったー、ミヤコウマを見たぞ!」などという感激は少しも無い。私は淡々と馬たちを眺め、淡々と写真を撮っただけ。

そうなのだ、ただの馬だ、どこに感激する要素があるというのだ。ヨナグニウマは久々の馬だったので少しは感激もあったのだが、私は子供の頃から後期オジサンとなった現在まで「馬が大好き」になったことはない。ヨナグニウマとの違いも解らないし。ただ、ヨナグニウマを紹介した(2011.10.6)のでミヤコウマも公平に扱おうと思っただけ。

・・・ここまで2017年3月に記す・・・

「ヨナグニウマを紹介したのでミヤコウマも紹介しよう」と思ったのは、ミヤコウマに遭遇し、その写真を撮った「宮古諸島の旅」の際の2012年9月のこと。しかし、それからそのことをすっかり忘れてしまっていた。もっとも、宮古諸島の旅を紹介したのも随分遅れて、今年(2017年)の2月になってからであった。さらに、

宮古諸島の旅を紹介した際、「あっ、ミヤコウマも紹介しなきゃ」と気付き、その後すぐ、3月には上記「ミヤコウマも公平に扱おうと思っただけ」までと下記のミヤコウマの説明文を書き終えたのだが、アップするのをすっかり忘れてしまった。そして、

宮古諸島の旅で出会って、写真を撮ったものは植物もいくつかあり、その紹介も忘れていることに最近気づいて、先々週の『ミツバコマツナギ』から紹介を始めている。その記事を書いている時に「あっ、ミヤコウマ」と思い出した。

私も歳なのだ、脳が衰えているのだ、携帯電話を忘れる、財布を忘れる、買い物に行って何を買いに来たか忘れるなど、忘れることが頻繁に起こるようになったさぁ。

ミヤコウマ(宮古馬):ウマ目の野生、または家畜

ウマ科の哺乳類 原産はアジア・ヨーロッパ 方言名:ンマ

名前の由来については広辞苑に(「馬」の字音マによる語という)とあった。宮古馬は宮古島在来の馬なのでミヤコとつく。

日本在来の馬は8種いるとのことだが、沖縄には宮古島にミヤコウマ、与那国島にヨナグニウマが生息し、ミヤコウマは沖縄県天然記念物で、ヨナグニウマは与那国町天然記念物となっている。両者に県と町との違いがあるのは生息数によるものと思われる。ミヤコウマは2009年4月現在で33頭(ウィキペディアによる)いて、ヨナグニウマは2011年8月現在で約60頭(ヨナグニウマふれあい広場による)とのこと。

ウィキペディアの情報によると、ヨナグニウマは近年100~120頭に回復したとあったが、激減しているようだ。逆にミヤコウマは少し増えている。

ヨナグニウマもミヤコウマも馬としては小型で、体高は110~120センチ。昔は農耕馬、運搬用、乗用として利用されていた。現在は主に観光資源となっている。

記:2017.11.18 ガジ丸 →沖縄の動物目次

参考文献

『ふる里の動物たち』(株)新報出版企画・編集、発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄身近な生き物たち』知念盛俊著、沖縄時事出版発行

『いちむし』アクアコーラル企画発行

『学研生物図鑑』本間三郎編、株式会社学習研究社発行

似た人はいっぱいいるけど

サルの類は沖縄に生息しない。生息しないけどここで紹介したいと思う。サル年だからという単純な理由。写真は数年前に北海道を旅した時、旭川動物園で撮っている。

沖縄にサルはいないが、サルを表すウチナーグチ(沖縄語)があり、サルに関わる昔話もある。ウチナーグチでサルはサールー、サルを単に沖縄語読みしただけ。昔話の方は2つあり、優しくない金持ち夫婦がサルに変えられてしまうという『猿長者』、亀の甲羅にひび割れがあることやタコに骨が無いことの由来を解いた『猿の生肝』が沖縄大百科事典に紹介されている。そういったことなどもあって、サルという動物のイメージは、サルを見たことのない昔のウチナーンチュたちもあるていど持っていたのだろう。サルの関わる言葉もあって、サラカチャーというと植物のサルカケミカンのこと。それはまあまあ有名で、私も若い頃から知っていた。和語と同じで、サルを引っ掛けるという意。

ウチナーグチでサールージラーというと、これも昔からよく耳にした言葉。

「あれー、ぬー名ぁやたがやー?」(あいつは何て言う名前だったか?)

「あれーでぃんねー、たーぬくとぅやが?」(あれと言ったら誰のことか?)

「ありーてー、あぬサールージラーのイキガよ」(あれだよ、猿顔の男だよ)

なんていう風な会話となる。サールージラーは猿面(さるづら)の沖縄語読み。沖縄にサルはいないが、サールージラーした人はいっぱいいる。先日、車を運転中、赤信号で停まっている時、ふとバックミラーを見たら女性の顔が映った。歯を剥き出して何かを口に入れたその顔が、歯を剥き出した猿にそっくりだった。彼女は運転しながらスナック菓子を食べていたようだが、食べるたんびに猿顔になっていた。それが面白くて、彼女が私の後ろを走っている間、ついついバックミラーを覗いてしまった。悪かったかな?

ニホンザル(日本猿):霊長目の哺乳類

霊長目オナガザル科 本州から九州に分布 方言名:サールー

名前の由来、広辞苑に「(和訓栞に「獣中に智のまさりたる義なるべし」とある)」とあった。「智が勝る」からチガマが省略されてサルになったようだ。本種は日本に生息するサルなのでニホン(日本)と付いてニホンザルとなる。

日本だけに住むサルで本州から九州に分布するが、北限は青森県下北半島で、そこがまた、世界中のサル類の北限にもなっているとのこと。確かに、サルは南の生き物というイメージがある。であるが、南の島沖縄には生息しない。南限は屋久島であるが、屋久島のニホンザルはヤクニホンザルと呼び、亜種とされているとのこと。

体長は約60センチ、尾長は約10センチ。群れを作り、ボスザルと通称されるリーダーがいる。雑食性で、植物の葉、樹皮、果実などの他、昆虫も食べる。

記:2016.1.11 ガジ丸 →沖縄の動物目次

参考文献

『ふる里の動物たち』(株)新報出版企画・編集、発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄身近な生き物たち』知念盛俊著、沖縄時事出版発行

『いちむし』アクアコーラル企画発行

『学研生物図鑑』本間三郎編、株式会社学習研究社発行

可愛いネズミ

友人Fは小学校、中学校、高校が同じで、家も近くごく親しい友人である。その付き合いからFは私に優しくしてくれる。私が貧乏農夫であることも知っていて、たまにアルバイトを頼まれる。今月初め頃には「家にネズミがいる、進入路を塞いでくれ」といった内容のことを依頼された。11日にドアの隙間埋め、今週火曜日(24日)には天井裏への進入口ではないかとFが疑っているコンクリートの隙間埋めを行った。

FもFの家族もネズミを直接目撃したわけではないようだが、専門の業者からの知識なのか、屋根裏や台所をウロチョロしているのはクマネズミであろうとのこと。

クマネズミ、私もまだ見たことがない。動物の写真を撮るのも趣味としている私なのでぜひお目にかかりたいと思っているのだが、彼らは夜行性のようなので、昼行性の農夫としてはこの先も巡り合える可能性は低いであろうと思われる。残念だが。

クマネズミは主に人家周辺にいるとのことだが、畑には畑のネズミがいる。私は既にビーチャー(リュウキュウジャコウネズミ)を見ている。というか、私はこれまで、ビーチャー以外のネズミと名の付く動物を見たことがない。さらに言えば、ビーチャーはモグラ目なので、私はこれまでネズミ目の動物の実物を見たことがない。いや、なかった。

今年になって、畑のあちこちでウロチョロするネズミを時々目にしていた。素早く動く彼らを写真に撮ることはなかなかできなかったが、畑の土を掘り返した時に見つけた赤ちゃんネズミや、バケツやタライに溜まった水の中で溺れているネズミの写真が撮れた。

溺れているネズミを見たのは去年2014年の8月、調べると、それはハツカネズミという種であった。私がネズミ目の動物を見た最初となった。その後、畑小屋のベンチ傍、私の座る足元で昼寝するハツカネズミにも出会った。彼らはとても小さく、人を恐れぬ無邪気さも感じて私には可愛く見えた。Fの嫌うクマネズミは可愛くないのかな?

オキナワハツカネズミ(沖縄二十日鼠):齧歯目の野生動物

ネズミ科の哺乳類 ハツカネズミの亜種で沖縄島の固有種 方言名:ハルヱンチュ

名前の由来、ネズミは『動物名の由来』に一説として「根に住んでいるもの」という意味とあった。根は暗い所という意味を持つらしい。ハツカは広辞苑のハツカネズミの項に「名は成長が早いからといわれる」とあった。オキナワは沖縄島に生息するから。

本土産のハツカネズミの亜種で、沖縄島のみに生息する。さらに、亜種関係にある良く似たヨナクニハツカネズミという種もあり、これも沖縄島に分布し、「沖縄島南部ではこれら2種が同じ環境に混生している」とのこと。両者の違いは「(ヨナクニハツカネズミは)小型で多少褐色がかり、尾は頭胴長より短く、下面は淡褐色」とのこと。

本種は頭胴長7センチ内外、尾はそれより少し長く8センチ内外ということで尾の方が長い。「尾の方が長い」、また、「尾は上面が肉桂色で下面は白い(ヨナクニハツカネズミは全体に褐色)」。ということで写真のものはオキナワハツカネズミと判断した。

尾だけでなく、体全体も「背面は暗褐色、腹面は純白で背腹両面の境界が明瞭」とのこと。畑や草原に住むネズミで、雑食性で植物質や昆虫を食べている。

オキナワハツカネズミ腹側

腹面は純白で背腹両面の境界が明瞭とあったが、境界が明瞭には肯くが、純白には?

オキナワハツカネズミ大きさ

頭胴長7センチ内外とのこと。私の小指の長さは65ミリなので、まあその程度。

ネズミの赤ちゃん

これは頭胴長より尾が短いので、ヨナグニハツカネズミかもしれない。

オキナワハツカネズミ溺死体

溺れているハツカネズミを私は3度見ている。その内の2度は7月と8月で助けたが、残る1度は1月で、見つけた時は既に死んでいた。凍えたのであろう。

記:2015.11.21 ガジ丸 →沖縄の動物目次

参考文献

『ふる里の動物たち』(株)新報出版企画・編集、発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄身近な生き物たち』知念盛俊著、沖縄時事出版発行

『いちむし』アクアコーラル企画発行