1、序章

沖縄県は概ね沖縄島から南西に向かって島々が連なっている。それらの島々へ行くには航路空路共に概ね那覇から出発する。北東の風が吹いている日にプカプカ雲のように空に浮かんで流れてみれば、先ず、慶良間諸島(那覇からも肉眼で良く見えるが)があり、次に渡名喜島、久米島、宮古諸島、多良間島、八重山諸島、与那国島と続く。

那覇から東の方向に南北大東島、北部の海洋博公園がある本部町から北方向に伊是名、伊平屋島がある。それらの島々、及び南西方面の多くの島々は、私もその存在を若い頃から知っており、慶良間諸島、久米島は何度も、八重山も3度は行っている。

私がもうオジサンと呼ばれる歳になってからだと記憶しているが、沖縄で画期的な塩が発明された。どう画期的なのかは後で述べるが、その名を『粟国の塩』と言った。粟国島という所で作られているとテレビのコマーシャルで知る。「粟国島ってどこ?」、「さぁどこだか、慶良間辺りかなぁ」などと、私も私の友人たちもその場所を知らなかった。

10年ほど前になるか、『なびぃの恋』という沖縄映画が沖縄でヒット(全国的にヒットしたかもしれないが、詳細は不明)した。その映画の舞台が粟国島であった。私もその映画を観て、「面白い」と満足し、粟国島に興味を持って、ネットで調べ、その時にやっと粟国島の位置を確認した。粟国島は那覇から北西の方向、距離約60キロメートルに位置し、他のどの島からも離れて東シナ海にポツンと存在していた。

周囲12キロ程の小さな島だが、他の島々と離れてポツンと存在する島は独特の空気が流れているかもしれない。塩やなびぃだけでなく他にも何か面白いものがあるかもしれない。いつかは行ってみたいと思い、そして、2012年4月、その機会を得た。

2、恋でも故意でも無い美女と二人旅

埼玉在の友人Kから「GWに沖縄へ遊びに行く」とメールがあったので、「粟国島へでも行くか?」と返信し、「行こう」となった。

まだデビューの目途も付かないバンド、各自腕は確か(私は入っていない、腕が不確かなので作品の提供だけ)だが、忙しくてなかなか合同練習のできないバンドのボーカル、26歳の美女A嬢を誘った。「オッサン二人と一緒だけど、指一本触らせないのでその方面はご安心を」と言うと、思いの外気安く「OK」の返事があった。

出発日を4月29日の1泊2日とし、その旨をA女に伝え、「OK、仕事の休みも取れた」と返事を得て、船便、宿泊場所の手配をしつつ、Kにも計画を伝える。

「えーっ、俺が沖縄に着くのは30日だよ、29日に粟国は無理だよ」との返答。「GWに」ということから29日だと私が早とちりしたようだ。でももうしょうがない。

「分かった、飛行機も飛んでいるので30日に粟国へ来たらいい、その日いっしょに遊べるだろう」と提案したが、結果は30日の飛行機にもKは間に合わなかった。

ということで、粟国の旅はA嬢との2人旅となった。夫婦でも恋人同士でも無いのに申し訳ないという気分。言い訳するようだが、私に邪な下心はない。A嬢は私にとって娘のようなもの、彼女の幸せを願っており、傷付ける気は少しも無い。

3、むんじゅるの島

4月28日、9時55分那覇泊港発フェリー粟国に乗船。のんびり船旅をA嬢とたくさんユンタク(おしゃべり)しながら楽しんで12時00分粟国島到着。船に「がんばろう日本」とあるのは1年前の大震災後に書かれたもの、被害を受けた人々へのエール。

港の看板に「むんじゅるの里」とある。「むんじゅるって何だ?」と気になる。

宿にチェックインして、その後小雨の中を傘を差して、A嬢とユンタクしながらのんびりと粟国島を歩く。先ずは粟国村観光協会へ行って、そこにあった観光資料を参考に何を見るかどう歩くかを考えて、大正池、洞寺、むんじゅる節歌碑の順に見て歩く。

「むんじゅるって何だ?」は観光協会にあった「むんじゅる節歌碑」の説明で知る。ムンジュルとは麦藁のことで、粟国島はムンジュル笠(麦藁帽子)の産地とのこと。あっそういえばと思い出した。民謡「スーキカンナー」に「ムンジュルカサグヮー、コウミソーラニ」という歌詞があった。「麦藁帽子、買いませんか?」という意味だったのだ。

観光名所を観ながら畑中、町中も散策する。すれ違う小学生たちが「こんにちはー」と大きな声で挨拶する。オジサンは慌てて会釈する。今夜の寝酒を買おうとスーパーに寄ると、酒は久米仙しかない。店の人に訊くと「島人は久米仙が大好き」とのこと。

久高島もそうだったが、粟国島にも未耕作の畑が多くあった。空き家と思われる家屋も多くあった。ここで自給自足生活ができるのではないかとオジサンは思った。

小さな頃から知っているA嬢、骨の持病を持っていて、子供の頃まではそのため何度か手術したことも私は知っている。そのため歩くのは苦手であることも知っていたが、うっかり、オジサンの散歩に長く付き合わせてしまった。歩き始めて3時間が過ぎていた。A嬢の顔を見ると、微笑んではいたが、疲れていそうだと感じて5時には宿に戻った。

「ゆっくり休む」と言うA嬢を残して一人で近くを散策、「海岸に遊歩道があって、観光名所だったけど、去年の台風で大破した」と宿の人から聞いたので海へ向かって歩く。宿の人が仰る通り、遊歩道は大破していて、残念ながら歩くことはできなかった。

1時間余りブラブラして宿へ戻って、シャワーを浴びた後、A嬢と夕食。A嬢との初デートは彼女が高校2年生の時だったと覚えている。その頃から彼女は、そう多くでは無いが酒が飲めた。その日の夕食でも一緒に少し飲んで、9時頃にはお互いの部屋へ。

4、なびぃの島

4月29日、朝早く起きて宿の近くを1人で散策する。宿の近くに粟国小中学校があって、その運動場にたくさんの鳥が群れているのに気付いた。私は校庭に入って、ゆっくり近付きながらそっとカメラを構えた。その時、カメラを抱えたオッサンが校庭に入ってきて鳥の群れに近付いて行った。「待て!少し辛抱せぇ!」と私は怒鳴りたかったが、もう既に遅かった。鳥の群れは遠くに離れて行った。よって、私の写真も遠景となる。

前日、A嬢が仔ヤギを見つけて、それを追いかけるのをオジサンはニコニコ笑って見守った。「あー、逃げた」と残念がるA嬢に、「追うから逃げる、待っていれば寄ってくるはず」とオジサンはニコニコ笑いながら助言した。粟国小中学校の運動場で鳥を追いかけたオッサンにも事前にその助言をしておけばよかったのだと思った。

それはさておき、前日の(かどうか?)仔ヤギ、その日にも出会った。ゆっくり歩いて、静かにカメラを構え、シャッターを押す。その後、雄親ヤギに会い、仔ヤギに乳を与える母ヤギにも出会った。「野良ヤギ、多いなぁ、食べないのかなぁ」と思った。

宿に戻って朝食を食べ、9時頃、A嬢と2人で散策に出る。今回の旅は「なびぃの家を見に行こう」の他に「これが見たい」という特別なものはなく、粟国の空気が感じられれば良しといった気分だったので、A嬢との散歩はその通り、のんびり散歩。

「ヤギが見たい」と言うA嬢、3時間前1人で散歩している時に仔ヤギと出会った場所に向かう、仔ヤギはその近くにいた。「いたーっ!」と喜ぶA嬢に、人生経験が彼女の2倍はある老獪なオジサンは「静かにしてじっと待っているんだよ」と諭す。

粟国島は、私が「面白い」と満足した映画『なびぃの恋』の舞台である。「なびぃの家を見に行こう」が今回の旅の目的の第一であった。宿の人にその場所を聞いて、そこへ向かった。似たような赤瓦の家はいくつもあったので、ここだと断定はできなかったが、たぶん、ここであろう家を2軒見つけて、家の前にA嬢を立たせて写真を撮った。

5、雨の粟国島

可愛いA嬢と二人でのんびり散策、それだけで私は十分幸せ。であったが、11時頃雨に振られ木の下で雨宿り、その後も雨宿りしながら12時頃宿に戻る。雨が断続的に降るので、外のベンチでボーっとしてる。ちょっと晴れたので買い物ついでに散策。

1時45分頃、船に乗る。その時に大雨になって濡れてしまう。船から島の写真を撮ろうと上のデッキに上がった時、大波をかぶってもっとひどく濡れてしまった。

雨と波で体を濡らしてしまうという災難もあったが、美女と二人一泊二日の旅は、オジサンには楽しい旅だった。「もしも襲われたらどうしよう」と不安を持ち、父親から護身術を教わってきたかもしれないA嬢だったが、その護身術は披露せずに済んだ。私もキンタマを蹴られずに済んだ。めでたしめでたしの旅だった。

6、粟国島の動植物

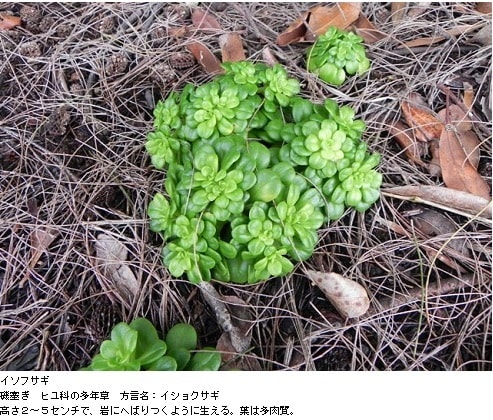

粟国島は沖縄島に近く、動植物の分布はほぼ同じで、粟国島で「初めまして」の動植物はほとんど無かった。動物では上述した2日目の朝、小中学校の校庭で見つけたアマサギと、初日の夕方、野原で見つけたアカガシラサギだけ。植物ではイソフサギとノビルの2種だけ。その他、沖縄の草木で紹介しているモチキビの写真は粟国島で撮ったもの。ただし、植物は不明のまま放置されている写真がなお十数枚ある。

7、以下は粟国島のHPからの抜粋

粟国島は、沖縄本島那覇市の北西約60kmに位置し、周囲12km程度の小さな島です。近くに島はなく、久米島やケラマ諸島とは、地図上で大きな 三角形を形作っているのが特徴です。島では牧畜が盛んで、島の西部には草原が広がり小さな牛小屋をいくつも目にすることができます。

特産品:粟国の塩、ソテツ味噌、あぐにようかん、もちきびかりんとう、黒糖。

追記(ガジ丸)

粟国の塩はとても有名。発売当時、私も買って食している。塩そのものが酒の肴になるほど美味しい塩、値段が高いので貧乏になってからは縁遠い。

初日の散策で、道端にソテツの実のガラが山積みされているのを見つけた。「食べるの?」と不思議に思ったのだが、ソテツ味噌という特産品があることを後で知った。

粟国島にはウージ畑が多くあった、ウージが基幹産業のようである。製糖工場もある。

記:2016.4.17 ガジ丸 →ガジ丸の旅日記目次

1、序章

鹿児島の友人Nは大学の同級生で、たびたび沖縄にやってくる。仕事で来て、ついでに遊んで帰る。彼の遊びは琉球弧の島々を巡ること、慶良間諸島、宮古諸島、八重山諸島など多くの島を既に訪れている。彼にとって未踏の地、伊平屋島伊是名島は私にとっても未踏の地、「いつか一緒に行くか」とかねてから計画していた。

琉球列島は北東から南西へ連なっている。その内、沖縄県は沖縄諸島から八重山列島(与那国島含む)となっていて、人の住む島ではその南端は波照間島、西端は与那国島、東端は北大東島、そして、北端が伊平屋島。それら全ての端を制覇したいと以前から思っていて、2009年には最東端の大東島を旅し、2011年には最西端の与那国島、最南端の波照間島を旅した。ちなみに、与那国島、波照間島はそれぞれ日本国の最西端、最南端でもある。日本国の最北端である北海道稚内は2006年に訪れている。最北端の碑なるものも見ている。いつか、日本国の最東端も踏破したい。何処?・・・後で調べる。

鹿児島のNと相談しつつ、沖縄県最北端の旅は2012年3月16日の午後に那覇を出て沖縄島北部の大宜味村で1泊し、7日最北端の伊平屋島へ渡り、散策して、夕方にはお隣の伊是名島へ渡り、そこで一泊し、18日の午後には帰る旅程となった。

2、美女と一緒

今回の旅には美女が一人加わった。福島の原発事故後、神奈川から沖縄に移住してきたM女。彼女は汚染瓦礫が全国に拡散されることに反対し、沖縄に汚染瓦礫が運ばれるのを阻止する運動をしている。その心意気に感動して、私は彼女の運動を少々手伝った。車の運転ができない彼女のために、運転手としてほんのちょっと手伝った。そして、沖縄の為に頑張っている彼女に「たまには休んで・・・」のつもりで旅に誘ったのであった。

私に下心は少しもない。彼女は美人だが、沖縄に美人はたくさんいる。多少美人だからといって、私の下半身は動かない。私としては、「よう頑張っているなぁ、たまにはのんびり遊べば?」と頑張る娘を労わるオジサンの気分である。とはいえ、Nと2人のオッサン2人旅よりは、美人が加わる方が遥かに楽しい旅となるはず。

16日の午後、家を出て、目的地とは逆方向の那覇に住む彼女を拾い、那覇のホテルに宿泊しているNを拾い、そして、美女と野獣2匹で北へ。先ずは大宜味村の無農薬有機農家Iさんの家。伊是名伊平屋は沖縄島の北部にある。そこへ渡る船は沖縄島北部にある運天港から出ている。というわけで、運天港に近いIさん家で1泊することにしたわけ。Iさん家にはそれ以前にも数回お世話になっている。楽しい1夜を過ごす。

Iさんには他にも世話になっている。今回の伊平屋伊是名、どちらかで1泊する予定であったが、Iさんの友人の実家が伊是名で民宿を営んでいるとのことで、そこを紹介してもらっていた。人格者(と私は見ている)Iさんの紹介であれば大安心。

伊平屋島編

1、最北端まで

17日、Iさん家で朝食を取り、9時過ぎに出る。伊是名と伊平屋、沖縄島からは伊是名の方が近いのだが、宿泊が伊是名ということもあり、先ずは伊平屋へ渡る。

大宜味村のIさん家から古宇利島経由で運転港へ向かう。道に迷って出港時間ギリギリに着く。運天港発11時の船に乗り、伊平屋着12時20分。

この日の宿泊地は伊是名島、夕方には伊是名島に近い野甫港に着いていなければならない。よって、伊平屋観光は4~5時間ほどしかない。レンタカーを借りる。

先ずは、沖縄島最北端であるところの、伊平屋島最北端を目指し車を走らせ、その途中にある名所旧跡なども巡る。念頭平松という立派な松を見、クマヤ洞窟という「天の岩戸伝説」の1つになっている洞窟を見、そして、最北端の伊平屋灯台を見る。

2、最北端から

そこから伊平屋島の南にある野甫港へ向かい、伊平屋らしき風景の写真を撮りつつ車を走らせる。伊平屋らしき風景といえば田園。沖縄島に田園風景は少ないが、伊平屋は、沖縄県では石垣島に次ぐ米の産地であると事前に調べ、知っていた。数年前までアパートの隣人であったAさんは伊平屋の出身で、何度か米を頂いたことがある。

道路にヤギの親子が散歩していた。20年ほど前まで付き合いのあった木工家のSさんは伊是名の出身で、「伊是名伊平屋はヒージャー(ヤギのこと)どころ、村民はみんなヒージャーが(食料として)好き」と聞いていたので、ヤギは多くいるだろうと予想していたが、その通りであった。同じくSさんから「伊是名伊平屋には野良ネコは少ない、いたら捕まえて食べるから」と聞いていたが、その通りネコは見なかった。

途中、小さな茅葺の四阿(あずまや:四方の柱だけで、壁がなく、屋根を四方に葺きおろした小屋 By広辞苑)を見つける。見ると「神アシャギ」と名があり、県指定の有形民俗文化財であった。「神々が祝女(ノロ)に乗り移り、降臨する場」とのこと。

午後4時過ぎ野甫港へ着く。レンタカーはここで乗り捨て。4時間4千円プラス乗り捨て代500円であった。伊是名に渡るチャーター船は1人2100円であった。

なお、写真の説明文の多くは沖縄県企画部地域・離島課のサイトから抜粋したもの。

3、データ:沖縄県企画部地域・離島課のサイトから抜粋

伊平屋(いへや)島は、沖縄本島北部本部半島から北へ約41kmに位置し、沖縄県最北端の有人島です。北東から南西方向へ延びる島の約6割を標高200~300mの山地が占める細長い島です。歴史的には、琉球を統一した第一尚氏の発祥地であり、その先祖の屋蔵大主の墓があります。

第一尚氏については少々興味があるが、屋蔵大主の墓には関心が向かなかったので写真を撮っていない。屋蔵大主の墓について県のサイトに詳しい記載があった。

琉球の第一尚王統の祖先、屋蔵大主ゆかりの地

屋蔵大主(やぐらうふぬし)は琉球国王英祖(えいそ)の五男として生まれ、今から約600年前、現在の我喜屋集落の上 里に住んでいたと伝えられています。 二男二女をもうけ、長男は鮫川大主、次男は上里按司、長女は我喜屋親祝女(のろ)、次女は、我喜屋祝女に就任させました。その長男鮫川大主が第一尚氏の元祖。

とのこと。

さて、チャーター船は野甫港を4時半頃出て、伊是名の内花港まで15分の船旅。

伊是名編

1、ぶらぶら散歩

チャーター船はほぼ予定通り5時前(5分10分の遅れは気にしない)には伊是名島内花港へ到着。民宿の人が迎えに行きましょうかというのを断って、そこからオジサン2人美女1人の3人は景色を眺めながらのんびり歩いて民宿へ、1時間ほどで着く。

夕食は7時からというので観光案内地図を片手にそのまま1人で散歩。目指していた公園の入口が見つからずその近辺をブラブラして、民宿へ戻る。

2、感じの良い民宿

3人で食事する。ビールを飲み、泡盛を少し飲む。8時には食堂を出る。夕食はまあまあ満足の内容。部屋に入ってシャワーを浴び、ベランダに出て、一人でビールを飲み、夜空を眺めながら煙草を吸う。旅の夜を遊びに出ずに、10時には寝る。

18日、6時半には起きる。6時50分頃、散歩に出ようとしたら食堂に朝食が準備されていたので食べる。同行のNが7時に下りてくる。先に食べ終わった私はNを残して散歩。港に向かってのんびり歩く。伊是名も伊平屋と並んで米どころ、前日にその田園風景の写真を撮っているが、この日は害虫防除の看板に出会う。稲作も簡単ではない。

港まで行って、帰りの船の確認をして、ブラブラ歩いて8時前にはホテルへ戻る。H嬢がまだ食事中であった。歯磨きして、帰る準備をして、チェックアウトする。

宿の人が、車で展望台まで送るというので甘える。H嬢と2人展望台で降りる。Nはその車でそのまま港まで送って貰い、レンタカー屋でバイクを借り、1人で島内を巡るとのこと。ということで、そこからH嬢と2人でのんびり歩く。

3、伊是名観光

展望台から名所旧跡である銘刈家、伊是名城跡、名所旧跡ではないと思うが私の趣味で造り酒屋などを回る。その途中、私にとっては嬉しい光景があった。昔沖縄は、通りすがる人が利用できるよう家の縁側にお茶とお菓子を置いたのだそうだ。伊是名島の民家にその古き良き習慣が残っていた。古き良き沖縄を感じて幸せな気分になった。

後日、その習慣について確認しようと思って、いくつかのサイトを覗き、図書館へ行って本を読んだりした、私が覗いたサイトの1つ、沖縄県企画部地域・離島課に、「イヒャジューテー」とその習慣について説明があった。

幸せな気分に浸ってなおも歩く。私と並んで歩いている美女H嬢はしかし、そういったことにはあまり感動しないみたいで、「だから何?」という顔で歩いている。ウチナーンチュとヤマトゥンチュの感性の違いかなぁと思って、以後、私は彼女に気を使うこと無く自分の思うままにあちらへ行き写真を撮り、こちらへ行き写真を撮りつつ歩いた。

1時頃には港へ着く。昼食を摂るという2人を置いて、伊是名島というとこれ、という場所へ私は1人で出かけた。港の近くなので写真を撮るくらいの時間はある。

「伊是名島というとこれ」というのは尚円王、琉球の歴史では有名な人、真面目に勉強してこなかった私でも知っている人、琉球王朝時代の初期の人、第二尚氏の始祖である尚円王金丸。その生誕の地が港の近くあったのだ。それを見に行った。

尚円王生誕の地から港へ戻って、港で土産を少し買って、1時半少し前に乗船する。ここで伊平屋伊是名の旅はお終い。美女H嬢と関係が深まるということはなかったが、良い空気を吸い、良い雰囲気を感じ、楽しい旅となった。

2時半には運天港に着いて、そのまま真っ直ぐ那覇空港へ、その日帰るというNを空港で降ろして、H嬢を家まで送って、家に帰って、のんびり飲んで、寝た。

4、データ:沖縄県企画部地域・離島課のサイトから抜粋

伊是名島は、沖縄本島北部の今帰仁村より北西約27km、東シナ海に浮かぶ、周囲約16kmの島です。島の南東から北西にかけて山々が連なり、南側の伊是名山一体は、天然の盆栽を思わせる美しい琉球松の群立した絶景の地です。

伊是名島は、琉球王朝第二尚氏を開祖した尚円王の生まれ島としても名高く、今なお往時の歴史を伝える文化財や遺跡などが島内に数多く残されています。

5、伊平屋伊是名で出会った動植物たち

伊平屋伊是名は沖縄島北部(ヤンバル)に近く、植生もほとんど一緒なので、伊平屋伊是名で初めて出会った動植物は少ない。以下のアオサギ、オキナワコアオハナムグリ、ギーマも既に沖縄のどこかで出会ったものだが、アオサギはあんまり近くにいたから、オキナワコアオハナムグリとギーマはあんまりたくさんいたからという理由でここに紹介しておく。残りの4種の植物は、伊平屋伊是名で初めて出会った植物たち。

記:2016.4.29 ガジ丸 →ガジ丸の旅日記目次

新城編

1、荒波の新城(あらぐすく)島

17日午後、台風の影響による海の荒れで帰れないかもという危惧もあったが、船は通常通り出港するとのことで、我々の旅も予定通りに進める。波照間島から14時20分発の西表島大原港経由石垣行きの船に乗り、我々は経由地の大原で降りる。

波照間からその日の宿の民宿に電話。宿の亭主は新城島への渡し船の船長でもあった。渡し船は漁船で、宿の亭主はウミンチュ(海人:漁師)でもあった。

「新城島へは渡れそうですか?」

「何とかなりそうです。」とのことであった。

大原港へ着くと宿の亭主が車で迎えに来てくれていた。同行のKと2人、その車に乗って宿へ。チェックインして荷物を置いて、同じ車、同じ運転手で港へ引き返し、同じ運転手が操舵する小舟に乗り、新城島へ向かう。海は荒れていた。

「揺れるから屈んでいるか、何かに掴っていた方がいい」という船長の助言に従い、オジサン2人は揺れる船から振り落とされない様、それぞれそれなりの体勢をとる。新城島は西表島と黒島の間にあり、約15~20分ほどの船旅。

船長の言う通りまあまあ揺れたのだが無事、新城島へ着く。新城島は2つの島、上地島と下地島からなり、我々が上陸したのは上地島。オジサン2人トボトボ歩く。下地島へ向かって歩いていると、島の人に「ここから先は行くな」と注意された。オジサン禁制の島というわけでは無く、たまたま何かの行事(神事?)があったようだ。

オジサン2人は上地島のみを散策し、夕方には宿の亭主が待つ船着き場へ戻って、往路と同じ小舟に乗り西表島へ向かう。台風接近で波が荒れるというのは往路と同じであったが、海は満潮に近付きつつあり、荒れ方はより増していた。スリルある船旅だった。

港から船長であり宿の亭主でもあるオジサンの車で宿へ、宿の名前は「民宿やまねこ」という。「やまねこは宮沢賢治と何か関わりがあるの?」と訊くと、亭主は怪訝そうな顔をして、「イリオモテヤマネコだよ」と答えた。そりゃあそうだ、ここは西表だ、イリオモテヤマネコが先に思い浮ばなかった私がマヌケであった。

古い建物で、四畳半にオジサン2人枕並べての睡眠、寝心地は悪かったが、亭主も女将さんも感じの良い人達で楽しかった。夕食に泡盛2合をサービスしてくれた。

2、データ:沖縄県企画部地域・離島課のサイトから抜粋

新城島は、上地(かみぢ)島と下地(しもぢ)島の2つの島からなり、下地島は島全体が牧場となっています。隣接する2つの島で新城島と呼ぶため、八重山の人々は、通称「パナリ(離れ島)」と呼んでいます。

この島で焼かれていた素焼きの原始的な焼物「パナリ焼」は、その素朴な風情で人気を集めています。

西表編

1、オヤジ二人にオヤジのガイド

18日は朝から西表島観光。午前中は車を借りてドライブ。同行のKを由布島へ渡る牛車のある海辺で降ろして、私は西表野生動物保護センターへ。その手前に栽培植物展示場みたいなのもあって、私はその2ヶ所を見学し、大満足する。

Kが由布島から戻ってくる予定時刻に合わせ、Kを降ろした場所へ戻り、Kを拾って民宿へ戻り、荷物を取り、レンタカーを返して、宿の亭主に港まで送って貰う。

そこから仲間川のクルーズ・トレッキングに参加し、その後ガイド付き探検。ガイドはオジサン、オジサンがオジサン2人を引き連れて仲間川周辺を案内してくれた。

2、会いたいものに会えず

西表島で私は見たいものがあった。で、ガイドのオジサンに、

「カンムリワシ、オオコウモリ、ニッパヤシを見たいんですが?」と訊いた。

「ニッパヤシは浦内川(島の反対側)の方です。オオコウモリは昼間見つけるのは難しいです。カンムリワシは探してみましょう。」と応え、浦内川の集落や山林をあちらこちらを回ってくれた。しかし、そうやって親切なガイドがしばらくサービスしてくれたのにも拘わらず、カンムリワシ、オオコウモリにはついに会えなかった。

夕方には石垣島へ渡り、石垣島に泊る。

3、データ:沖縄県企画部地域・離島課のサイトから抜粋

「日本のアマゾン」、または「東洋のガラパゴス」と形容されるほど手つかずの自然を誇る西表島は、県内では沖縄本島に次いで広大な面積を有する島です。

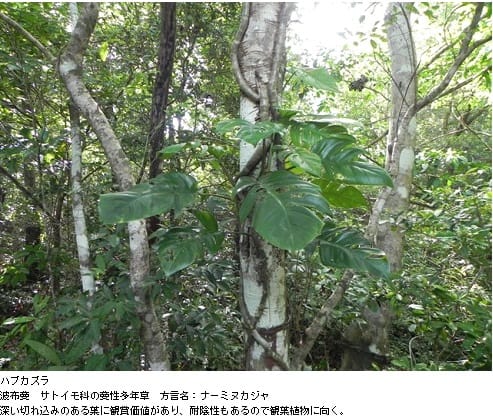

地形は大半が山岳で占められ、大小無数の河川が山をぬって流れ出ています。東部地区の仲間川、西部地区の浦内川の河口流域には、我が国最大のマングローブ林が広がっています。また、原生林の中には20世紀最大の発見と言われた「イリオモテヤマネコ」をはじめ、亜熱帯の動植物が生息していま す。

4動植物

西表島では会いたいものに会えなかったが、「初めまして」の植物もあった。「初めまして」ではなかったが、オヒルギの花がきれいに撮れたりした。

石垣編

18日、夕方には石垣へ渡り、石垣島の夜を楽しんで、翌日はレンタカーを借りて石垣島観光をした。その話の前に16日午後の話から。

16日、お昼12頃には石垣空港へ着く。石垣に着いて、同行のKは港から船で竹富島へ渡り、私は石垣島散策、原付を借りてバンナ公園を散策。

1、広大な公園

二日目16日の昼間は単独行動となる。Rは竹富島へ、私は石垣島。

何年か前に八重山を旅した時、沖縄県の最高峰(といっても標高500m程)である於茂登岳登頂を途中断念したので、その再チャレンジを初め考えていたが、今回は観光案内地図で発見した石垣島の大きな公園、バンナ森林公園を散策することにした。

地図で見た大きな公園は実際にも広大であった。バンナ公園の広さは約290ヘクタール、沖縄のあの海洋博公園で約72ヘクタール、ディズニーランドとディズニーシーを合わせた広さが約100ヘクタールらしいので、その広大さが判ると思う。

だだっ広い公園を散策した。地図で見ると私が散策したのは全体の10分の1とか、せいぜい10分の2くらい、それでも3時間を費やした。その3時間で、私がまだ出会っていないいくつかの植物動物に出会えた。写真も撮れた。時間があればもっと多く歩いて、もっと多くの動植物に会えたと思うが、まあまあ満足の散策となった。

2、デジカメ、充電切れ

上記の話からワープして18日の夕方、西表島から石垣島へ船で渡る。ホテルにチェックインして、7時頃からオジサン2人で近くの飲み屋へ、イノシシのスタミナ焼きなどを肴に10時頃まで飲んで、ホテルに戻ってぐっすり睡眠。

翌19日、朝9時頃、レンタカーを借りて石垣島観光。八重山鍾乳洞自然動植物園へ行き、公園内にいたリュウキュウイノシシとセマルハコガメの写真を撮ったところでデジカメの充電が切れる。空港へ行って、そこの売店でインスタントカメラの「写るんです」を買うが、それで撮った写真が行方不明。そもそも、カメラ屋にフィルムを持って行ったかどうかも覚えていない。というわけで、石垣島の話は以上。

15時00分発石垣発15時55分那覇着の便に乗り、那覇へ帰る。

3、データ:沖縄県企画部地域・離島課のサイトから抜粋

石垣島は、沖縄本島から南西約410㎞、宮古島から西南西約125㎞、台湾から東約280㎞の位置にあります。

島の中部は、県内で最高峰の於茂登岳(おもとだけ、標高526m)をはじめとする山々が連なる山岳地帯になっており、それを背にする格好 で、南部には平野が広がっています。湾岸、半島、岬、海浜など多様で豊かな自然環境を有し、亜熱帯気候と島嶼郡からなる特性を活かした農業、漁業、観光業 を中心に経済活動が営まれています。

以上で、オジサン2匹最西端・最南端の旅はお終い。

記:ガジ丸 2016.3.25 →ガジ丸の旅日記目次

1、序章

琉球列島は北東から南西へ連なっている。その内、沖縄県は北東から沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島と並んで、沖縄島の東に大東諸島がある。大きく分けてその4諸島だが、沖縄諸島には伊是名島伊平屋島、慶良間諸島、その他、粟国島など小さな島がいくつか含まれ、沖縄島と宮古諸島の間には久米島があり、宮古諸島と八重山諸島の間には多良間島があり、八重山諸島の南西には与那国島がある。ちなみに、行政区分上では、久米島は沖縄、多良間と水納島は宮古、与那国島は八重山に含まれているようであるが、距離的感覚では別の独立した島としてもいいように私は思う。・・・なことは置いといて、

沖縄好きの上、旅好きの私は、ずいぶん前から沖縄の数多いそれらの島々を全て訪れたいという望みを持っていた。既に、慶良間諸島や久米島は数回、八重山諸島の内、石垣、西表、竹富、小浜島は2回、それぞれ訪れているが、未踏の島はまだ数多くある。

未踏の島々の内、特に、沖縄の端々はぜひ行ってみたいとかねてから思っていた。沖縄の端々とは、人の住む島でその南端は波照間島、西端は与那国島、東端は北大東島、そして、北端が伊平屋島となっている。最東端の大東島は2009年に旅している。私の生活はこの先ますます貧乏になると予想されるので、まだいくらか余裕のあるうちに残りの北端、西端、南端も制覇しようと、2011年秋、先ずは西端南端の踏破へ。

2、進歩する空港

八重山与那国オヤジ二人旅の始まりは那覇空港から。2011年9月15日、午前9時45分発の石垣行き。余裕を持って那覇空港に着いて、余裕を持って搭乗手続きをする。ところが、搭乗手続きがこれまでと違う。飛行機に乗るのは一昨年2009年の7月以来だが、その時と違う。旅行社から貰ったペーパーにバーコードがあり、それを搭乗口に供えられた機械にかざすだけでいいのだそうだ。これまでよりずっと簡単。

飛行機に乗って、水平飛行になったところで、スっちゃん(キャビンアテンダントのこと、オヤジたちは以前こう呼んでいた)の中からなるべく美人を選んで質問した。旅行社のペーパーを見せて「こういうの初めてなんですが、いつ頃からこのシステムになったんですか?」と。「確か、今年の2月からです」となるべくの美人は答えてくれた。

「便利になりましたね、そういえば、クレジットカードみたいなのをかざしている人も見ましたが、ああいうのもあるんですか?」

「それは各航空会社で発行したカードです。ご希望でしたら機内で申し込み手続きができます。少々お待ち下さい」と言って、少々待たせた後、申し込み用紙と説明書を持ってきた。その説明書、読みはしたが、「俺が今度飛行機に乗るのはいつだ?2年後か?3年後か?その時に申し込んでも遅くは無ぇな。」と思い直し、その場で申し込みはしなかった。しかし、それにしても、飛行機まで電車みたいに簡単な乗り物になったようだ。

3、オヤジ二人旅

今回の旅には同伴者がいた。同伴者は残念ながら男で、私と同年代のオッサン。大学時代からの友人Kで、埼玉に住み、東京の会社に勤めるサラリーマン。離婚して一人暮らしの彼は、時間とお金に余裕があり、しばしば沖縄へ遊びにやってくる。

Kは大学の同級生で、人見知りだが気の良い奴、人見知りのせいか時折はにかんだ笑顔を見せる奴、人見知りではにかんだ笑顔であれば、「きゃー、カワイイ!」と女性からモテそうなのだが、あいにく禿げオヤジなので、残念ながらさほどはモテない。

そんな彼と2011年秋、八重山オヤジ二人旅の始まり。初日は与那国島。

与那国編

1、最西端

高校の頃、美術クラブの二年後輩に与那国出身の女子がいて、与那国島がどこにあるかは彼女のおかげでおぼろげに認識はできていたが、彼女と特に仲が良かったわけでもないので、その頃は特に興味を持たなかった。与那国は地理上も遠いが、私の歴史上も縁遠い島だ。それでも、与那国というと猫と馬が思い浮かぶ。猫は『与那国ぬマヤー小』という有名な民謡がある。馬は、与那国馬という在来種がいる。これらには会いたい。

9月15日、朝8時20分那覇発、9時15分石垣着の便に乗り、石垣発9時55分に乗り継いで、10時25分に与那国へ着く。馬よりも猫よりももっと優先する今回の旅の目的は最西端だ。沖縄だけでなく日本の最西端である。与那国空港の観光案内で地図を貰う。地図にはちゃんと最西端の場所が示されている。他の観光地の位置も大雑把に確認しルートを決める。そして、先ずは最西端を目指し、レンタカーを借りて出発。

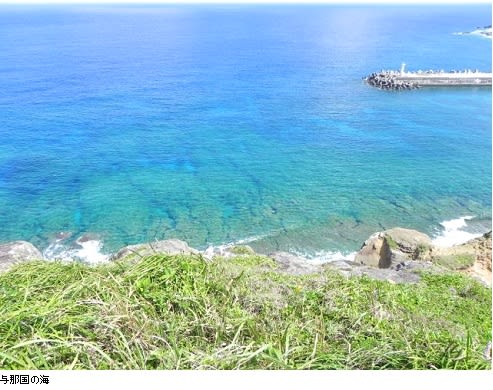

最西端の碑なるものがある海岸端へ行き、そこへ立ち、その碑を見る。碑については特に感想はない。「そうである」といった印に過ぎず、「だからなんだ」という気分であった。「最西端に行ってみたい」と思ったのは自分自身なのに。

ただ、そこから眺めた崖下の海はきれいであった。海中のサンゴが見えた。サンゴが元気であるらしいことを確認し、少し嬉しくなる。生憎、台湾の島影は見えなかった。

2、与那国馬

与那国空港の観光案内で地図を貰った時、地図には最西端の場所の他、他の観光名所も示されていたが、与那国馬の居場所は書かれていない。

「与那国馬を見たいのですが、どこへ行けばいいですか?」と訊いた。生息数が少ないと聞いていたので、限られた場所にしかいないのだろうと思ったからだ。しかし、観光案内の人は笑いながら答えた。「この辺りとこの辺りとこの辺りに行けば、いくらでも見ることができますよ」と地図の中の数箇所を指した。

「いくらでも見ることができますよ」は本当だった。彼らは集落から離れた原っぱへ行くといくらでもいた。あちらこちらで数頭が群れているのを見た。

馬は予想以上に多くいたが、馬の数よりももっとずっと多く目撃したものがあった。道端に、アスファルトの道路上に、観光地へ向かう園路沿い、その傍の駐車場、芝生の貼られた広場などにそれは無数に落ちていた。与那国島は馬糞の島であった。

3、アヤミハビル

与那国へ行ったならぜひ会いたいと思うものがもう1つあった。ヨナグニサンという名前の蛾、世界最大の蛾として知られ、石垣島、西表島、台湾、東南アジアなどにも生息するが、何といってもその名がついている与那国、多くいるだろうと期待していた。

地図を見ると、最西端の碑から東岬へ向かう途中にアヤミハビル館というのがある。アヤミハビルはヨナグニサンの与那国での呼び名だ。自然の中で生きているヨナグニサンに会えることが望みだが、そこへ行けば、少なくとも標本は見られるはずと寄った。

アヤミハビル館はヨナグニサンだけでなく、他のチョウ・ガ、他の昆虫の標本も展示されてあった。同行のKにはつまらなかっただろうが、私は大いに楽しめた。しかし、あいにく、自然の中で生きているヨナグニサンに会いたい望みは叶わなかった。

4、東岬

日本国の最西端であり、沖縄県の最西端でもある最西端の碑は当然ながら与那国島の西の端にある。そこから逆の東の端に向かった。そこはアガリザキ(東岬)という。宮崎の友人Iが喜納昌吉のファンで、その作品の中に「アガリザキ」が出てくる、と旅に出る前に彼から聞いていた。歌にも出てくるからには何かあるかもと行ってみたわけ。

アガリザキには灯台があった。喜納昌吉のファンでは無い私は、アガリザキが歌われている作品も知らないので、特に感想はない。ただ、芝生がきれいで、眺めが良くて、気持ちの良い風の吹く場所であるということだけが印象に残った。

5、与那国のマヤーグヮー

東岬から久部良バリへ向かう。久部良バリは最西端のすぐ近くであった。なので、西端から東端、東端からまた西端と無駄な時間を費やしてしまった。久部良バリを私は知らなかった。おそらく、同行のKが「行ってみようよ」と提案したのだと思う。

もうすぐ目的地というところで、猫を発見。与那国と言えば先ず浮かぶのが猫、それから最西端、ヨナグニウマ、どなん(泡盛の1銘柄)、ヨナグニサンとなる。何故猫が一番先なのかというと『与那国ぬマヤー小』という有名な民謡があるから。

与那国ぬマヤーグヮーや ヱンチュ騙しぬマヤーグヮー

と始まる。その後はうろ覚えだが、メロディーもちゃんと覚えている。「与那国の猫はネズミ騙しの猫」といった意味。私が子供の頃に流行っていて、よく耳にした唄。同じ頃、「トムとジェリー」というアメリカ産アニメが流行っていたこともあり、子供の私は、どのようにして猫がネズミを騙すのかなどと想像して、印象に残った。

久部良バリ近くで発見した猫は大人の黒猫で、野良のようであり、スマートではあったが、もちろん、いうまでもなく、何ら特別な才能はないものと思われる。

6、クブラバリ

人頭税については何となく知っていた。人頭税は与那国だけでなく宮古八重山の先島に課せられた首里王府による税金。それはそれは過酷な税金だったようだ。

人頭税は広辞苑によるとジントウゼイと読み、「各個人に対して頭割りに同額を課する租税。納税者の担税能力の差を顧慮しない不公平な税とされる反面、経済的には中立的な税とされる」とある。『沖縄大百科事典』にも記載があり、それによると、読みはニントウゼイで「13歳から50歳までの男女に課せられ、個人の能力、土地の能力、天災などを考慮しない税制」とあった。「赤子の圧殺、堕胎など」もあったようだ。

与那国ではクブラバリという人頭税に関する史跡が残っている。クブラは久部良と漢字で書き地名。バリは「割れ」という意味。同行のKに提案され、見に行った。岩間に割れ目があり、そこを妊婦に飛ばせたらしい。飛び越えることができず転落死したものも多くいたらしい。史実かどうかは不明、碑にも「伝説である」と書かれてあった。

久部良バリからその日の宿へ入る。宿がどうであったかは記憶になく、日記にも何も書かれていない。飯食って、飲んで、寝ただけだと思われる。

7、水田のある風景

9月16日、与那国から石垣への飛行機は午前11時過ぎの予定。それまで、もう少し与那国島を観光する。これも同行のKから提案されたことだったと思うが、「ドクターコトーのロケ地へ行こう」となった。ドクターコトーは確かテレビドラマのタイトル。

元々テレビをあまり観ない、テレビドラマはほとんど観ない私だが、ドクターコトーの舞台が沖縄であることは知っていた。主人公が「北の国から」で長男役だった人(名前は思い出せない)ということも知っている。でも、沖縄が舞台ということで1、2回観た程度で、内容はほとんど知らない。特に興味もなかったがミーハーのKに付き合った。

ドクターコトーのロケ地へ行く途中に川を見た。マングローブの生い茂る川、生命エネルギーをたっぷり持っている川、水に触れてみたいと思ったがスルー。

その次に水田を見た。沖縄島にも水田はあるが、金武町(今はうるま市)などごく限られていて私はまだ沖縄島の水田を見ていない。水田の風景は、倭国へ旅するとよく見るが、沖縄島の中南部で生活している限りではなかなか見られない景色だ。のどかな田園、私の好きな景色。しばらく眺めていたかったが、写真を撮っただけでここもスルー。

ドクターコトーの診療所を少し離れた場所から眺めて、特に何の感想も無く、そこから空港へ向かう。16日お昼前、最西端の島与那国を離れ、石垣へ向かう。

8、データ:沖縄県企画部地域・離島課のサイトから抜粋

与那国島(よなぐにじま)

与那国島は日本最西端に位置し、台湾まで111Kmの近距離にあります。周囲27.49Km、面積28.88K㎡の小さな島ながら山あり谷あり川あり、島固有の動植物が生息し、亜熱帯の大自然に恵まれています。

このサイトには詳しく書かれていなかったが、与那国の酒と言えば「どなん」が有名。私も高校生の頃からその存在を知っており、飲んでもいる。「どなん」は商品名であり、沖縄の酒泡盛の1種。与那国には他に「与那国」と「まいふな」という銘柄がある。

私が高校生の頃からその存在を知っているほど有名なのには理由がある。「どなん」には花酒という種類があり、そのアルコール度数の高さで有名であった。一般の泡盛がクース(古酒)の強い物でも43度であるのに、「どなん」は60度もある。60度の酒を造ることが許されているのは与那国島にある3つの醸造所だけとのこと。

9、動植物

与那国島では「初めまして」の動植物にも会えた。植物のイソマツはだいぶ前からその存在を知っていたが、与那国島でやっと写真に収めることができた。動物の4種はとりあえず写真を撮って、いずれも後日調べて、何者か判明したもの。

波照間編

16日、お昼12時頃には石垣空港へ着く。石垣に着いて、同行のKは船で竹富島へ、私は石垣島散策をしたのだが、その話は後述するとして、先に17日の波照間から。

1、片道切符

石垣島の宿は港の近く。17日、朝食とって、準備して、歩いて港へ。

8時30分石垣発の朝早い船便、切符売り場で往復切符を買おうとしたら、「波が荒れていて、帰りの船は欠航になるかもしれません」と言うので、「そうなったらそうなった時だ、運を天に任せよう」と、波照間島までの片道切符を購入し、いざ、波照間へ。

波が荒れているのは台風が近付いている影響とのこと。確かに波が高く、船は揺れる。右に左にやたら舵がきられる。横波を受けないように船長が頑張っているのだろう。船が転覆するという不安はなかったが、帰れないかもという不安は少し持った。

2、最南端

船はほぼ予定通りの時間に波照間島へ着く。波照間島は車で回るほどの大きさは無い。徒歩でも私は良かったのだが、港から町へ向かうとすぐに同行のKが貸し自転車屋を見つけた。自転車で島を巡ることにした。Kの提案で自転車は電動アシスト付自転車となる。私には初めての体験となった電動アシスト付自転車、楽であった。いつか、爺さんになって車の運転ができなくなったら、畑への往復はこれにしようと思った。

電動アシスト付自転車に乗って、今回の旅の目的、名目上は最も重要な目的の1つとなっている最南端へ向かう。波照間島は小さな島だが、それなりに起伏はある。だけど、電動アシスト付自転車は上り坂もスイスイ、オジサン2人仲良くサイクリング。

ほどなく、最南端の碑のある場所へ着いた。名目上は最も重要な目的の1つで、私がそれを望んだのだが、特に感想は無い。「海がきれいだぁー」と思っただけ。

3、噂の泡盛

波照間島は、最南端であることの他には、南十字星が見られるということと、旨い泡盛があることしか私は知らない。南十字星は夜じゃないと見られない、今夜の宿泊は西表島なので、それは当初から諦めている。最南端は見た、残るは酒。

波照間島にある醸造所は1つ、造られる泡盛の銘柄も1つ、「泡波」、旨い泡盛として有名な酒で、私もその存在は若い頃から知っていて、数少ないが飲んだこともある。私の口は鈍感なので、他の泡盛に比べて特に旨いとは感じなかったが、でも、「幻の酒」とウチナーンチュの評判になっているのだ、そんな泡盛を作っている醸造所を見に行った。

後日、波照間島のサイトを見ると、「泡波」についても紹介があり、そこには「製造量が少なく入手困難」とあった。入手困難だから「幻の酒」なのかと納得。であったが、そこで私は、私用の土産として「泡波」の小瓶を1本買った。それをしばらく後、飲んだ。沖縄で造られている他の一般酒(古酒では無いということ)に比べると、旨味があると感じた。オジサンになって泡盛の味が判る舌になったのかもしれない。

4、オヤケアカハチ

泡波醸造所をあとに、しばらく行くと史跡らしき碑が立っていた。見ると「オヤケアカハチ」とある。確か、琉球王朝時代「オヤケアカハチの乱」というのがあったと歴史の授業、または、自分で本を読んでおぼろげに記憶している。取り敢えず、写真を撮る。

後日、調べたところ、オヤケアカハチは波照間島の出身で、於屋計赤蜂という字が充てられている。石垣島に渡り、琉球王府に反逆した人。15世紀末頃のお話。

そこを過ぎてなお散策、波照間の町並みはいかにも沖縄の田舎といった雰囲気。そこにいるだけで気分が癒される雰囲気。空気の匂いも私の好みであった。

港に戻って、お世話になった電動アシスト付自転車を返し、午後2時20分発の西表島大原港経由石垣行きの船に乗り、大原港で降りる。

5、データ:沖縄県企画部地域・離島課のサイトから抜粋

石垣島の南西63kmの海上に浮かぶ日本最南端の有人島。周囲14.8kmの小さく平坦なこの島には、500名を超える人々が暮らしています。

古い石垣と屋敷を取り囲むフクギ、赤瓦の民家など集落のたたずまいが落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

南十字星が一番よく見られる観測タワーとして天文マニアも数多く訪れます。

「 2011秋八重山オヤジ2匹旅 前編」は以上。

記:ガジ丸 2016.3.25 →ガジ丸の旅日記目次

9、気ままな二人と協調O型

「八重山スケッチの旅」での私の計画は、1日目竹富島、2日目西表島、3日目石垣島をそれぞれ巡ることにし、その旨、同行する友人のH、及び鹿児島から合流する友人のNに伝えてあった。協調性のある血液型といわれているO型の私は、三人で仲良く八重山の旅を楽しもうという気持ちである。ところが、「西表島に俺は興味が無い」とHは言い、初日、竹富島へ来るものと思っていたNは「初日は石垣島にいる」と言う。そのN、二日目の3時以降からはまた単独行動となり、一人で竹富島へ渡った。

最終日の3日目は、三人でレンタカーを借りて、朝から石垣島周遊をしようとの計画であったが、2日目、西表島の大原港で別れる前、これから竹富島へ向かうというNは「明日はお昼後に石垣島へ戻る」と言う。で、私は計画を一部変更し、私とHの二人でレンタカーを借り、石垣島の西側を午前中で周り、いったん港へ戻って、竹富島から戻ったNを拾い、午後は島の東側を周るということとし、Nとそう約束した。

一方、2日目は一人で石垣島を周ったHではあったが、その夜は予定通り私と一緒に酒を飲む。で、飲みながら、Nと約束した3日目の計画を話すと、「俺は今日、石垣島を周った。で、石垣島より竹富島の景色が好きだと思った。だから、明日は一緒せず、一人で竹富島へ行くことにする」などとほざくのである。「えーーい!どいつもこいつも、もう勝手にせい!」と憤慨した私は、「Hは明日単独行動するとのこと。よって、明日の石垣島ドライブは無し。君も明日は勝手に行動したまえ」という内容のメールをNに送る。

後で確認したところ、HとNのどちらも協調性のある私とは違う血液型であった。血液型による性格判断というのも、なかなか当たるものなのである。

協調O型はまた、臨機応変能力をも持ち合わせているので、計画が急に変わったからといって、困ったという状況に陥ることはあまり無い。Nにメールを送ったときには既に、明日の自分の単独行動の計画は出来上がっていた。それは、なかなか良い計画だと思えたので、私は気分爽快となり、楽しい石垣の夜を過ごせたのであった。

記:ガジ丸 2005.11.13

10、売り子はナイチャー

沖縄では倭人(生まれが奄美諸島と沖縄県以外の日本人)のことをヤマトゥンチュと呼ぶ。やまとじん(大和人)の沖縄読みである。また、ナイチャーとも呼ぶ。ないちのモノ(内地+er)ということ。この場合モノは人を指す。ナイチャーの方が発音しやすいので一般的に多く使われる。シマナイチャーという言葉もある。島のナイチャーで、沖縄に住む倭人のこと。沖縄に住むといっても、ただ住んだだけではだめで、沖縄人風(どういう風かはそれぞれ)になったとウチナーンチュが認めた場合にそう呼ばれるみたい。

竹富島の食堂にも、石垣島の飲み屋にも若い従業員のお姉ちゃんがいて、彼女らはナイチャーであった。石垣島のお土産屋さんを何箇所か回ったが、そこにもたくさんの、従業員として働くナイチャーのお姉ちゃんがいた。西表島の浦内川ツアーの従業員にもナイチャーのお姉ちゃん、お兄ちゃんがいっぱい。浦内川入り口にあった喫茶店のお兄ちゃんもナイチャー、そこのママさんもナイチャーであった。全国的には人口減となっている日本国ではあるが、沖縄はずっと増え続けている。それは、出生率が高いということもあるが、他府県からの移入者も多いとのことである。彼らもその仲間ということであろう。

今回の旅に同行した友人のHによると、ウエイトレスや売り子のお姉ちゃんたちは安い賃金で働いているとのこと。住むところと三食を保障されているので、賃金が安くても働き手は多いとのこと。沖縄に住むということが彼女らにとって別の価値があるのかもしれない。真偽の程は確認していないが、別ソースから後日聞いたところによると、石垣島に住むナイチャーの彼ら、彼女らは、その多くが転入届を出していなくて、住所が石垣にあるナイチャーと彼らを含めた数は、石垣のウチナーンチュの数と同じくらいらしい。

石垣島での暮らしが、彼らに生きる楽しみを教えてくれ、元気になって再び都会の暮らしに戻る力を与えてくれるのであろうか。そうであれば、嬉しいことである。沖縄の価値が青い空や青い海だけでなく、そういったことにもあるということだ。都会の暮らしに疲れて、死にそうになった人向けの沖縄3ヶ月ツアーなどが商品になるかもしれない。

ちなみに、売り子のお姉ちゃんたちを、私がナイチャーであると判断した基準は、彼らの堀の浅い顔立ちと、しゃべる言葉のイントネーションである。沖縄の訛りは、消そうとしてもなかなか消えない強いものがある。それが無い人は概ねナイチャーである。

記:ガジ丸 2005.11.13

11、売り子は高校生

高校生が酒を売る、なんてことが社会的にどう判断されるのか、もしかしたら、それは由々しき問題であり、一緒になって酒を売っていた教員が何らかの処分を受けたりするのであろうか、などと私は少し不安に思うので、学校名などは伏せておくことにする。

「八重山スケッチの旅」二日目の夜、同行のHと飲み屋で軽く飲んだ後、ちょうどその週開催されていた石垣祭りに出かける。祭りの会場は我々の宿泊ホテルからごく近い場所にあった。公園の広場のようなところ。ステージがあって、バンドが何か演奏していて、広場の中央はその観客席となっていて、芝生の上に多くの人が座っていた。

会場のぐるりをテントが取り巻いている。ざっと5、60張り。それらは祭りの出店。沖縄本島の、那覇などで開催される祭りの場合は出店の多くがプロの業者によるものなのであるが、石垣祭りの出店は、その一角の20張りばかりを見ただけであるが、ほとんどが素人、○○学校○○父母会とか○○学校○○部とかであった。○○学校○○部のいくつかを覗いたら、売り子は女子男子の高校生であり、先生であろうと思われる人が指揮を執っていた。そういったことが、私は悪いことだとはちっとも思わない。むしろ、人間教育としては効果的な良いことだと思っている。彼らは明るいし、幸せそうだし。

決まりごと(法律など)を守ることは社会生活の上で、人同士の付き合いの上で大切なことだと思うので、まあ、未成年は酒を飲んではいかんという決まりがある以上、私は敢えて高校生に酒を勧めるということはしないが、高校生が酒を飲むことに関しては、それが別に悪いことだとは思っていない。できれば、飲酒に関しては準備期間というのを設けて欲しいものだ。二十歳という歳で飲んでいい、よくないをデジタルのように0か1かで決めるのでは無く、信号の黄色の時間のようなものを設けて欲しいものだ。

高校時代は社会人になるための準備時間だと思えば、酒を飲むのも、酒を売るのも法律で管理するのでは無く、高校生本人と周りの大人たちの道徳とか良識で判断した方が良かろうと私は思う。自分にとってそれがどう影響するかを正しく判断できる力を、若い頃から訓練する。それはきっと、苦難を乗り越える力にもなれるのではないか、と思う。

記:ガジ丸 2005.11.13

12、沖縄で一番高い山

気ままな二人のお陰で、予定の消えた私の「八重山スケッチの旅」最終日、那覇へ帰る飛行機の便は午後5時過ぎ、時間はたっぷりある。

何をするかはすぐに閃いた。第一の目的地は於茂登(おもと)岳。沖縄県内で一番高い山に登ること。沖縄島で一番高い山ではあるが、県内では二番となる与那覇岳には2、3年前に登っている。これで、県内の一番と二番の高さに立つということになる。

「一番高い山に登ったからといって、それがどうした」と問われれば、「どうもしない」なのではあるが、敢えて言えば、「山の空気を吸い、高い位置の空気を吸えば気分がいいさあ。」ということになる。「道々に面白いこともあるだろうさあ。」でもある。

車を運転するのは嫌なのでバスを移動手段に使うことにし、バスターミナルへ行き、石垣島全線6日間乗り放題という2000円の切符を買う。それから、バスの時刻表を調べる。海岸沿いを通って観光地川平湾へ向かうバスは1時間半に1本の割合で出ているが、於茂登を通る山越えの川平行きは8時台、9時台、11時台、14時台の4本しかない。細かいことはバスの中で考えようと、9時台のバスに先ずは乗り込む。

ホテルを出るときに「於茂登岳へ登りたいんですが、時間はどのくらいかかります?」と訊いた。「片道1時間ほど」とのことだった。10時5分に於茂登バス停に着く。反対側のバス停に行って、上りの時刻表を調べる。12時40分のがある。これを逃がすと次の便は2時間後となる。が、2時間35分あれば山へ登って帰るのに十分だ。

山へ向かって歩く。バス通りから横へ入った道はアスファルト舗装されていて、山道では無い。まあ、山の麓まではいくらか歩くんだろうと思いつつのんびり先を行く。アスファルトの道は続いた。予想以上に長く歩いた後、於茂登岳と矢印のある看板が立っている脇道があった。そこは土の道。「そうか、ここが山道か、ここから1時間か」と思う。ここまで写真を撮りながらののんびり散歩。時計(携帯の、腕時計を私はもう20年以上持ったことが無い)を見なかったので正確には分らないが、30分ほどはかかっている。

土の道は車が通れる十分な広さがあり、車が通っている跡もある。しばらく歩くと、ちょっとした広場があって、車が1台停まっていた。「わ」ナンバーだからレンタカーだ。観光客だ。広い土の道はそこで終わっていた。その先は木立に覆われた細い道。進む。

ところどころ階段などがあって、少し人の手が加わっているが、元は獣道なのだろう、人一人がやっと通れるような箇所も多くある。険しい登り坂も多い。そんな道をひたすら歩いた。途中で下りる人と会う。30代の男性一人、おそらく車を運転してきた人であろう。その人とすれ違って少し登った所に看板があった。もう30分以上は歩いているので、たぶん「頂上へはあと半分」とでも書いた看板に違いないと思いつつ、たっぷりかいた汗を拭い、背中のペットボトルを取り出し、一口飲みながら看板を見た。看板には「頂上まで約40分、標高250m」などと書かれていた。何と、片道1時間の山道は、駐車場のあったあの辺りから計算しての1時間のようであった。これではどう考えても帰りのバスに間に合わない。残念に思いつつも私はそこで引き返したのであった。

私の沖縄県最高峰踏破は失敗に終わったということになる。が、まあ、私の挑戦はだいたいこんなものなのである。しょうがないのである。

於茂登岳は標高526m、与那覇岳は標高498m。於茂登バス停から川平方面に進むと於茂登トンネルがある。そこは沖縄県で一番長いトンネルとのこと。ちなみに、西表島の、マリユドやカンビレーの滝があった浦内川は沖縄県でもっとも広い川となっている。

記:ガジ丸 2005.11.14

13、生き物たちの楽園

失敗に終わった沖縄県最高峰踏破、バス停から山道の入口までの時間を計算に入れなかったのが敗因である。が、いずれにせよ、3時間以上はかかる道程である。どんなに早足で歩いたとしても帰りのバスには間に合わなかったのである。

往復2時間ちょっとであろうと初めは思っていたので、行きのしばらくは景色を眺めながら、動物や植物の写真を撮りながらのんびり歩いていた。蝶の姿を見ては、何かの音を聞いては何度も立ち止まった。その場所の空気を感じることができた。いい時間が過ごせた。山頂に立てなかったのは残念であるが、時間の過ごし方としては上々。満足。

於茂登岳が沖縄県最高峰の山だとはいっても、それにはあまり観光価値が無いようで、訪問者も少ないようである。於茂登近辺には観光客相手の喫茶店などは言うに及ばず、近辺の住民相手の商店さえ無かった。バス停から於茂登岳の山道入口まで徒歩20分ほどの距離だが、その間には数軒の農家と畑が広がっているだけであった。そんな場所であったからこそ、そのお陰で私は気分の良い時間が過ごせたのだと言える。

人間が頻繁にはやってこない場所であるということは、そこは、人間を嫌がる生き物たちにとっては安らぎの場所となる。写真に撮れた(ピンボケ無しに)のは7種類であったが、その倍以上の動物が、私の目の前を通り抜けた。私の知らない植物も多くあった。人が来ないということが生き物たちにとって、そこは楽園となるのであろう。地球の多くの生命にとって人間は、幸せに生きるための障害物となっているのではないかと思う。

記:ガジ丸 2005.11.20

14、映画に出てきそうなバス停

於茂登岳の中腹にあった「頂上まで40分」の看板を見て引き返したのであるが、そこがらは各地点間の時間を計った。すたすた歩けばどのくらいの時間がかかるのか知っておけば、次回の登山挑戦の際に役立つだろうと思ってのこと。

「40分」の看板から細い山道の入口まで20分であった。山頂まで片道1時間というのは正しかったわけだ。山道の入口から車が通れる土の道の始まりの地点まで10分。そこから於茂登バス停まで25分かかった。つまり、バス停から「40分」の看板までスタスタ歩いて55分かかるということ。バス停にはバスの時間の20分前に着いた。そういったことから逆算すると、バス停を出発して「40分」の看板までの往路を、私は1時間20分かけたということになる。まあ、それだけのんびり歩いたということ。そんなのんびり歩いているから頂上まで行けなかったんだな、などと後悔することは、もちろん、私には無い。歩いている間楽しかったのである。それで十分である

バス停に戻ったのは前述した通り、予定の時刻の20分前。バスは元来た道を戻る上りのバス。それを待っている20分間、私はノートに旅の記録を書いていたが、その間に目の前を通り過ぎた車は、上りが4台、下りが2台、下りにはもう1台別に、トラクターがのんびり走っていった。鳥の声や蝉の声もなんだかのんびり聞こえる。太陽は暑かったが木陰は涼しい。風は優しく吹いている。時間がゆっくりと流れていた。

於茂登バス停は真っ直ぐな舗装道路の中にポツンと立っている。20歳くらいの、涼しげなワンピースを着て、リボンのついた麦藁帽子をかぶった、宮崎駿の映画に出てきそうなカワイイ女性がポツンと立っている。女性は正面にある於茂登岳の頂上辺りを眺めながらバスを待っている。バスは空港へ繋がり、飛行機は都会へと繋がっている。都会には自分を待っている恋人がいる。於茂登バス停は、映画に出てきそうなバス停であった。

記:ガジ丸 2005.11.20

15、木陰の無いバス停

於茂登岳へ向かうバスに乗った際、「兄さん、飲み水は持っているねぇ。於茂登の辺りは何も無いよー。」とバスの運転手が訊くので、

「500ミリのペットボトルを1本持っています」と答えた。

「山登りするのに1本じゃあ足りないさあ。もう1本買っておいた方がいいよー。販売機のあるところでバスを停めるから買ったらいいさあ。」と運転手は言い、その通りにしてくれた。ありがたいことである。私のためにバスを停めてくれた親切よりも、「時間はあるさあ」といったのんびり気分を味わわせてくれたことが嬉しかった。

於茂登からの帰りのバスも同じ運転手であった。

「ここから白保へ行きたいんだけど、どこでバスを乗り換えたらいいですか?」と訊くと、サンエー(スーパーの名前)で降りて、同じ場所で待てばすぐに白保行きバスが来るよ、と教えてくれた。親切な運転手である。言われた通りにする。

ところが、南の島の人の言う「すぐに」は、同じ南でも那覇市という都会に住んでいる私の認識する「すぐに」とは、どうやら時間の感覚が違ったみたいである。白保行きのバスが来るまでに私は30分近く待った。ここでものんびり気分を味わうことになったのであるが、その時はまったく、ありがたいとは思わなかった。

石垣島は暑かった。半そでTシャツの姿でも汗ばむくらいの暑さ。日向にいると頭頂部が熱くなる暑さ。サンエー前バス停の近辺に、人が隠れることのできる日陰はまったく無かった。街路樹の1本さえ無かった。私は30分近くの間、太陽の光にさらされた。

11月でこの暑さ、夏はとんでもなく厳しかろう。石垣の人たちはそんな厳しさも我慢するのであろうか。「バス停に木陰を作れ!」などと石垣市役所に注文する市民はいないのだろうか。皆が、「なるようになるさあ」というのんびり気分なのであろうか。

髪の薄くなった頭頂部を30分近く太陽に照らされて、おそらく頭頂部を日焼けした私は、のんびり気分をたっぷり味わって白保行きのバスに乗り込んだのであった。

記:ガジ丸 2005.11.20

16、意味のある海岸

白保の(この言葉、沖縄では差別用語では全然無い)は、新石垣空港建設で有名になった白保は、観光地では無かった。行き交う車も(於茂登の数倍はあったが)少なく、道行く人もほとんどいない(日曜日だからということもある)静かな村。

ここでの私の目的は海を見ること。心ある人々が必死になって守り抜いた白保の海。当初の計画では、新石垣島空港はこの白保海岸を埋め立てて建設することとなっていた。近辺住民にとっては大切な海、埋め立てなんてとんでもない話である。反対運動となる。世界中の環境保護を願う人々にとっても白保海岸埋め立ては重大事であったらしく、島の内外、国の内外からたくさんの応援者が現れ、ついに、白保海岸埋め立ては阻止された。新石垣空港の建設場所は、白保から少し離れたカラ岳の辺りに計画変更された。

バス通りから海岸へ向かう。目測で約200m(不正確です)の距離、その間はの住宅地で、民家ばかりが並ぶ。まっすぐ海へは行かず、内を少し散策する。30分ばかりブラブラしたが、やはり民家ばかり。コンクリートブロック塀に囲まれたコンクリートの家が多かった。昔ながらの石垣と赤瓦の家は少しだけ、まあ、これが普通の、飾らない現代の家並みであろう。石垣と赤瓦が建ち並ぶ竹富島の方がかえって不自然なのだ。バス通りには1軒の喫茶店、1軒の食堂があったが、ここには店舗らしきものは無い。観光客が訪れることもあまり無いのであろう。沖縄の、普通の田舎の景色。

観光客が来ない?なんてことは無かろうと思い直す。なんたって白保海岸は有名な海岸であるはず。白保の海を見に来る人は多かろう。海岸の傍には洒落たカフェとか、郷土料理の美味い食堂とかがあるはず。と思いつつ海岸に着く。

白保の海岸は、何も無い海岸であった。コンクリートの護岸があり、その向こうは石の多い浜があり、八重山の海がある。そうきれいとは言えない景色があって、護岸のこちら側に観光客向けの施設は何も無い。民家と原っぱだけ。

浜辺は石が多く転がっていて、海水浴に適した砂浜では無い。海も岩が多そうで、こちらも海水浴、海洋レジャーなどには向きそうも無い。なるほど、これでは観光客は呼べないであろうと納得する。白保海岸は金儲けには不向きな海岸なのであった。

金儲けに不向きであるということは、人間の手によって加工されずに済む海岸ということになる。自然が創り出して、長い年月をかけ少しずつ変化してきた海岸である。地球自身がこうありたいと思う海岸である。そこに生きている人々は、地球が望む形の海と調和して暮らしている。金儲けに不向きな白保海岸は、観光施設も何も無い海岸ではあるが、海と人間との関わりにおいては、意味のある海岸なのであった。

記:ガジ丸 2005.11.21

17、観光案内の無い観光地

「八重山スケッチの旅」初日、石垣空港に着いてすぐ、私はトイレに一目散し、用を足すことから始まった。サッパリして外に出るが、その後の計画は大雑把で、1日目竹富島、2日目西表島、3日目石垣島を巡るとだけ計画し、細かいことはほとんど何も考えていなかった。ガイドブックも持っていなかったし、事前に読んでもいなかった。

石垣空港で、先ず観光案内所を探した。石垣島や竹富島の観光地図を貰うためである。見当たらないので、空港職員の人に訊いた。「そんなものありません」との答えだった。「えーっ!八重山は観光地だろう。石垣空港はその玄関だろう。なんだってそこに観光案内所が無いんだ。ふざけてんじゃねーの!」と、もちろん口にも顔にも出さない。

石垣島から竹富島、西表島、小浜島、黒島、波照間島などの各離島へ渡る船は石垣港から出ている。近年、観光地として沖縄県は人気があり、八重山も人気はぐんと上昇しているらしい。各離島へ渡る客も増えているという。たくさんの客を捌くためには当然、港には大きな乗船ターミナルがあって、そこには観光案内所もあるだろうと私は予想していた。が、無い。各船会社の建物で乗船受付をし、客の相談を聞いている。船会社によって行き先が違うので、行き場所がいくつかあるといちいち別の建物に行って、話を聞かなければならない。各建物に1つ2つのベンチはあったが、広い待合所も無い。「えーっ!石垣港は八重山観光の重要な拠点だろう。なんだってそこに乗船ターミナルも待合所も観光案内所も無いんだ。ふざけてんじゃねーの!」と、もちろん口にも顔にも出さない。

まあ、石垣港も大きな乗船ターミナルを造ろうとの計画はあるのだろう。なんだかんだと問題があって、今、それらの障害を一つ一つ乗り越えている最中なのであろう。竹富島と西表島には新しい立派な乗船ターミナルができていた。中には広い待合所があり、ちょっとした観光案内所や売店もあった。きっと石垣港にも、これらのような、いや、これらよりもっとずっと立派な乗船ターミナルが近い将来、建てられるであろう。

石垣島は現在のところ、観光案内の無い観光地であった。それは“至れり尽くせり”に慣れっこになっている現代の日本人にとっては不便なことかもしれないが、“至らない尽くさない”場所でも十分観光を楽しめるような知恵と努力が、じつは、生きる上では大切なことではないだろうか。「ふざけてんじゃねーの!」と心の中で2回も思った私は、そう反省した。反省しつつ、「また近いうちに遊びに来るからね」と石垣を発った。

八重山の旅は以上でおしまい。

記:ガジ丸 2005.11.21 →ガジ丸の旅日記目次