6月15日の朝、ラジオを点けると「えーっ!」と驚くニュースが聞こえた。「今日台風が発生し、明日には沖縄島へ最接近」とのこと。ネットで調べると、台風の発生箇所は台湾のすぐ近く。地球温暖化で台風発生場所も北上したようだ。

私が使っていた300坪の畑、そのあとを継いでくれたGさんにとっては初の畑台風対策となる。電話して手伝いに行く。生まれたばかりの台風が、1日で強力台風になるとは思わなかったが、地球温暖化で海水温が上がっているということなので、ひょっとすると1日でぐんと成長するかもしれない。ということで、まあまあのグレードの台風対策となる。日頃体を動かしているGさん(70代なのに)は涼しい顔でやっていたが、日頃運動不足(腰痛のせいです)の私は1時間で汗びっしょり。

しかしそれにしても、発生した台風が翌日には襲ってくるなんて、真面目に考えると恐ろしいこと。家にいる時に台風が襲ってくるのであれば、家の台風対策はできる。あるいは、旅に出る前に「数日後に台風が沖縄島近辺にくるかもしれない」という予報があれば、台風対策を済ませてから旅に出る。しかし、「台風がくるかも」という予報がなければ何の対策もせずに旅に出て、旅先で「今日台風発生、明日沖縄島を襲う」を聞いても何もできない。帰ってから悲惨な状況を見ることになる。

畑も似たようなもの、畑の近くにいれば「今日台風発生、明日沖縄島を襲う」と聞いたならすぐに畑の台風対策ができるが、畑から車で20分以上(今の私がそう)かかる所に住んでいると、そう簡単では無い。既に風雨が強くなっていたら車を運転するのは危険、風はさほど強くなくても、大雨の場合は現場での作業が危険。

台風6号、「明日には沖縄島へ最接近」のその明日となった16日、朝から雨、風も次第に強くなるが、お昼頃には風は弱まり、お昼過ぎには雨も止んだ。止んだどころか、青空が見えて太陽も顔を出した。ネットの天気図を見る限りではこの時間、台風は沖縄島に最接近だ、「ん?台風の目ってことか?」と一瞬思う。が、しかし、ちょっと賢い(自分で言う)私は、「暴風圏も無いような勢力の弱い台風に目なんぞできない」と気付く。勢力の弱い台風は「返しの風」もごく弱く、ほとんど傷を与えずに去ったようだ。

台風は高い海水温をエネルギー源として発達すると聞いている。であれば、生まれたばかりの台風はこれから発達するということなので勢力は弱い。であれば、沖縄近海で台風が発生し、翌日には沖縄を襲うことが普通になったとしても恐れるには及ばない。

のであるが、例えば、地球温暖化で海水温がさらに高くなり、沖縄近海で発生した台風が急速に発達し、その日の内に暴風圏を持つ大人の台風となって、翌日には沖縄を襲うなんてことが近い将来あるかもしれない。そうなると、近い将来の台風対策はこれまでよりずっと大きな危険が伴うことになる。命がけの台風対策となる。

温暖化の危険はもちろん、台風だけでは無い。農業を考えると危険はいっぱい。今までできていた作物が環境変化でできなくなる。あるいは、今までその地になかった病害虫に襲われ作物が収穫できなくなる。そういう怖さがある。それは老人の心配性によるものかもしれないが、最近の地震の多さにも何か明日への不安を感じてしまう。

記:2018.6.18 島乃ガジ丸

もう30年ほど前になるか、「農業がやりたい」と友人のK子に話をしたら、「同級生のT女が農業やっているよ」となって、そのT女を紹介して貰い、それからしばらく(半年ほど)、T女の弟子となって農業を教えて貰った。

彼女は自然農法をやっていて、私にもそれを勧め、福岡正信の本を「読んでみて」と貸してくれた。しかしその時、私は自然農法なるものにさほど関心がなく、福岡正信の本も大雑把に読んだだけであった。不耕起、不除草、不施肥、無農薬で作物を育てる農法であるということだけは頭に残り、「そんなことできるの?」と疑問を持った。その時のT女も、無農薬で、化学肥料は使っていなかったが、自分で鶏を数羽養い、その糞は使っていた。大雑把にではあったが、耕してもいたし、除草もしていた。

10年ほど前、会社の要望で週休4日の時短となって、自由時間がたっぷり得られて、何をするかとなって、従姉の夫の土地(耕作できるのは約30坪)が空いていたので、そこを借りて、休みの日で雨で無い日には通って農作業をした。その時の農法は有機栽培、有機肥料は使った。それは、2012年夏に300坪の畑を借りるまで続いた。

300坪の畑を借りて、「どうする?」と考えて、「お金をあまりかけない農業をやろう。自然農法なら安く済むはず」と思い付く。ただ、不施肥、無農薬はいいとして、不耕起、不除草は無理であろうと、30坪の畑をやっている時に想像できていた。

沖縄の土は粘土質で、水捌け悪く、乾燥すると硬くなる。倭国の土のようにホロホロとはしていない。例えば、ダイコンやニンジンを収穫する時もそのまま引き抜くことは難しい。スコップで回りから土を掘って行き、ある程度根系部分が見えてから引き抜かないと途中から切れてしまう。他の作物の場合も、土が硬いと発芽も根の伸長も悪く、よって、生育も悪い。ということで、耕すことはする。水捌けが悪いので畝立てもする。

暖かい沖縄では年中雑草が蔓延っている。それを刈らないと土面が見えない。しかも、概ねは雑草の方が生育旺盛であり、作物は雑草の陰に隠れて生育が悪くなる。どこに何の種を播いたかも分からなくなる。よって、除草もする。

「お金をあまり掛けない農業」であれば「機械を使わず手作業でやれば、お金はさらにかからずに済むぜ」とも思い付いて、その方向で農作業を始めた。始めた頃は私も元気だった。やる気満々、手作業で蔓延る雑草を黙々と刈り、手作業で畑小屋を建て、手作業で作物を植える場所を拓き、種を播いた。300坪の畑はしかし、手作業でやるには広すぎた。作業がだんだん間に合わなくなった。そして、腰を痛めて、ついにギブアップ。

1ヶ月半ほど前(昨年12月下旬)、友人の美人料理人Iさんがやっている飲食店へ顔を出し、少しおしゃべりした。「畑はもう辞める方向でいる」と私が言うと、「私の知り合いで自然農法をやりたいと言う夫婦がいる、紹介したい。」となって、それから1ヶ月余が過ぎた今年1月27日、その夫婦と会うことになった。

その夫婦はTさんという名で、まだ若い、四十代前半から半ばくらい。ご主人が石垣島で農業をしていたが、害虫の多さ、雑草の多さ、害獣(イノシシやらクジャクやら)による被害、そして、私と同じく腰を痛めて挫折したとのこと。「沖縄で自然農法は難しい」が彼と私の一致した意見となった。沖縄で成功している人はいるのだろうか?

記:2018.2.9 島乃ガジ丸

腰痛で畑仕事が進まなくて、「畑も辞めなきゃならない」と思って、その方向で今、畑のダンシャリをやっている。そして、今の住まいは家賃が前のアパートより1万円も高いのだが畑に近いからという理由で借りている。畑を辞めるのであれば畑の近くにいる必要はなく、もっと安いアパートに引っ越す予定だ。ということで、住まいのダンシャリも同時にやっている。畑からも住まいからも後から後から要らぬ物が出てくる。

ダンシャリは去年(2017年)12月から始めている。やっている内に「役に立たないものをたくさん集めて保管して、それを捨てる作業をしている、誰の役にも立たないことをやっているぜ、大バカ者だぜ俺は」と自己嫌悪に陥り、大反省もしている。

部屋の中にアルコール飲料がいくつもあった。2018年1月2日現在で泡盛のクース(古酒)7本、その内飲みかけのボトルが5本。焼酎3本、その内飲みかけが2本。ウィスキーとブランデーの飲みかけがそれぞれ1本。そして、未開封のワインが5本あった。これらもダンシャリして、引っ越す時の荷物を少なくしようと決めた。

正月3日に大学時代の友人で埼玉在のRと沖縄在のYを招いて、アルコールダンシャリを行い、飲みかけの泡盛クース3本と飲みかけの焼酎2本を空にしてもらった。

先週土曜日(1月13日)には、高校時代の友人K夫妻とO夫妻を招いて、同じくアルコールダンシャリを行い、飲みかけのブランデー1本を空にし、未開封の芋焼酎を開けて少し減らし、そして、この日これがメインの飲物と予定していたワイン。

未開封のワイン5本はどれも古いもの。新しいものから2010年に私が沖縄のリカーショップで買った1本、2009年9月に米軍基地内で買った1本、同年、それより少し前に近くのスーパーで買った1本、2000年にアメリカ在の姉が土産に買ってきてくれた1本、1998年に私が沖縄のリカーショップで買った1本の、計5本。

「何で、飲まなかったんだ?」と問われると、「長く置いておけば美味くなるかも」と思ったから。そして、「いつか恋人ができたら一緒に飲もう」と思ったからだが、そんな機会は、1998年から約20年経ってもやってこなかったというわけ。

土曜日、「先ずは」と2009年に近くのスーパーで買った1本を出しコルクを抜こうとした、が、コルクはボロボロになっていて抜けなかった。次に、1998年に私が沖縄のリカーショップで買った1本を出したが、これもコルクがボロボロだった。その次に2009年9月に米軍基地内で買った1本を出す。これはコルクが抜けた。しかし、飲んでみるととても甘い。元々甘いのか、アルコールが飛んだのか不明。

翌日以降、他のワインも試す。コルクがボロボロになっていた2本、何とかコルクを取り除いて、コーヒーフィルターでコルク屑を取り除いて飲んでみる。1998年に買ったワインは不味かった、嫌な苦みがあった。一口飲んで捨てる。2009年に買ったワインは、飲めるには飲めたが、美味いとは言えなかった。これも半分は捨てる。

2010年に買ったワインは、コルクは何とか崩さずに抜けたがこれも美味いとは言えなかった。グラス一杯は飲んだが残りは捨てる。最後に残った2000年に姉から貰ったワイン、これもまた、グラス一杯は飲んだが残りは捨てた。たぶん旨かったであろうワイン5本を、保存方法を知らないバカが無駄にしてしまったという顛末でした。

記:2018.1.26 島乃ガジ丸

腰痛で畑仕事が進まなくて、「畑も辞めなきゃならない」と思って、その方向で今、畑のダンシャリをやっているが、後から後から要らぬ物が出てくる。

実家の処分の際、家の中のあちらこちらに物がたくさん詰められていて、「何で父と母はこんなガラクタを取ってあるんだ、バカじゃないの」と思ったことを思い出す。

そんなガラクタを「いつか使うかもしれない、想い出の品かもしれない」と思っていくつもの箱に詰めた。その頃既に畑(ナッピバル)を借りていて小屋も建てていたので、小屋の中にそれらの箱を保管していた。父母と同じように私も「いつか使うかも、何かの役に立つかも」とガラクタ集めをしていたのだ。父と母は少なくとも、後を見てくれる息子(私のこと)がいる。私にはそういう者がいない。周りの迷惑になるだけ。

実家から持ち帰ったもの、自身で集めたものも含めそれらのガラクタをダンシャリしていると「バカじゃないの」と心空しくなっていく。「役に立たないものをたくさん集めて保管して、それを捨てる作業をしている、誰の役にも立たないことに多くの時間をかけているぜ、大バカ者だぜ俺は」と思う。そう思って年末年始は反省の日々となった。

実は私は、前の前のアパートから前のアパートに越した際(2011年9月)、書籍やらCDやらレコードやらを大量に処分するなどダンシャリを行っている。ところが、前のアパートから今の住まいに越した際(2016年12月)は、写真や手紙やらをいくらか処分しただけで、ダンシャリと言えるほどのものはやらなかった。私には物を保管できる畑小屋という強い味方があったからだ。私の持っているガラクタは、畑小屋に「取り敢えず置いておけ、後で考えよう」となったわけである。

既に、実家から「いつか使うかも、何かの役に立つかも」と持ってきた物も畑小屋に大量に保管していた。それらは「そのうち仕分けして、多くは処分しよう」と予定していたのだが、畑仕事に追われ・・・というか、ほとんど役に立たない物置き作りなどに時間を使い、雨にも台風にも夏の暑さにも負けて、ダンシャリは延期が続いていた。

畑のダンシャリは去年(2017年)12月から始めた。やっている内に「役に立たないものをたくさん集めて保管して、そして今は、それを捨てる作業をしている、誰の役にも立たないことをやっているぜ、大バカ者だぜ俺は」となったわけ。

畑だけでなく、借りている住まいのダンシャリも同時にやっている。今の住まいは家賃が前のアパートより1万円も高いのだが畑に近いからという理由で借りている。畑を辞めるので畑の近くにいる必要はなく、もっと安いアパートに引っ越す予定だ。そういうわけで部屋のダンシャリとなっている。これも時間がかかっている。

部屋のダンシャリはレコード、CD、書籍、衣類、食器類などバッサリ切り捨て、写真や手紙葉書などの類もその多くを捨て、愛用だった(ほとんど弾いていないので愛用とは言えないかも)サンシン(三線:三味線のこと)も友人にあげた。それでもまだ、ダンシャリする対象は多くあると思われる。例えば、「いつか美女が自分の部屋に泊まりに来るかもしれない」と思って準備している寝具一式など。「そんなことねーよ」だ。

必要以上に物を持たないこと買わないこと、これが実質的に、地球に優しい生き方になるのではないかと、やっと気付いたダンシャリに疲れている今日この頃。

記:2018.1.19 島乃ガジ丸

去年の夏も糞暑かったが、今年の夏はそれを上回るバカ糞暑い夏だった。今年の7月の月平均最高気温は33度を超えた。8月もまた33度を超えた。確認はしていないがおそらく、7月も8月も沖縄気象台観測史上初の33度超えになったと思われる。

実家で暮らしていた頃、私の部屋にクーラーは無く、東京で暮らしていた頃もクーラーは無く、実家を出てアパートで一人暮らしを始めてからも私の部屋にクーラーは無く、2011年9月から約5年間住んでいたアパートにはクーラーがあった。あったが、その頃にはもう既にクーラー嫌いとなっていた私は、クーラーを使わなかった。ところが、

去年(2016年)12月に引っ越してきた今の住まい、クーラーは入っていなかったが、今年5月に入れた。暑さ対策のためでは無かった。新居は、壁に穴開けるな、床を傷付けるな、カビを生やすなという厳しい条件(最初に言えば良いのに不動産屋は契約の時になって言いやがった)だったので、梅雨時の湿気対策のためだった。ところが、

今年の糞暑さには私も負けてしまい、7月は2、3回クーラーを使い、8月はほとんど毎日(日中の3~4時間だけだが)クーラーを点けていた。

今年の沖縄は9月になっても暑かった。ラジオのニュースによると9月は観測史上二位の暑さだったらしい。9月中頃に沖縄島近くを通った台風18号の影響で1週間ばかり涼しかったが、それが無ければ9月は観測史上ダントツ一位になったであろう。

台風18号が過ぎてから、また暑さが戻り、9月24日から27日までの4日間、午後の室温は32度を超えた。糞暑かったがクーラーは我慢。9月28日の夜になってやっと秋風を感じた。暑さ寒さも彼岸までの秋分が過ぎてから5日後だ。

ところが、いや、確かに朝夕は少し涼しくなったのだが、昼間はまだ暑い。日が照っていると太陽の下の日中は糞暑い。毎日汗ダラダラが続いた。

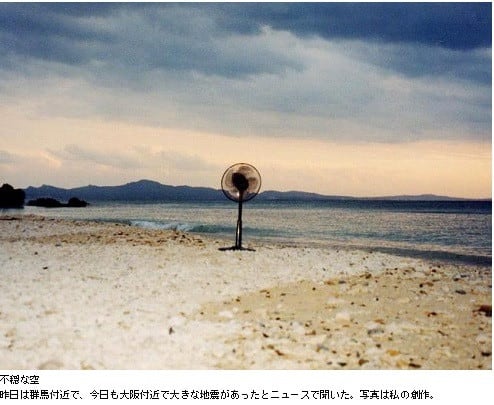

今年の沖縄は10月になっても暑い。昨日19日までの19日間、日の最高気温は19日間全てが30度超え、31度台9日、32度台2日、過去に例を見ない33度超えも1日あった。さすがにクーラーは使っていないが、扇風機は昼も夜も回りっ放し。夜寝る前(9~10時頃)の室温も、17日までは概ね30度を超えていた。

17日間、昼間の気温はまだ夏のようだが、朝夕は概ね涼しい。ただ室内は違う。朝の最低気温は26~27度台が多いので、普通なら夜になると、せめて28~29度あたりであろう。なのに、ほとんどが30度超え、30度を切った日でも29.8とか29.9度であった。「なんでだ?何がどうしてこうなるんだ?」と考えて、思い当たった。

コンクリートの輻射熱のせいであろう。去年11月まで住んでいたアパートは4階建てで、私の部屋はその2階にあり、屋上に降り注ぐ太陽の熱による輻射熱はそうきつくはなかった。ところが、今の住まいは平屋建て、私の部屋に屋上からの輻射熱が100%やってくる。両隣の家もコンクリート、後ろの家もコンクリート、前は駐車場でコンクリート敷、その前の道路はアスファルトとなっている。輻射熱だらけだ。

周りがコンクリートだらけだからその輻射熱で暑いのだと判断。いつか終の住みかである自分の家を建てる時は茅葺にしようと思った。茅葺なら、この先温暖化が続いたとしてもクーラー無しでやっていけるはず。緑に囲まれた木造茅葺の方丈の家、私の理想。

記:2017.10.20 島乃ガジ丸