朝から雪や雨が降り続く「これでも3月かぁ・・・」という日

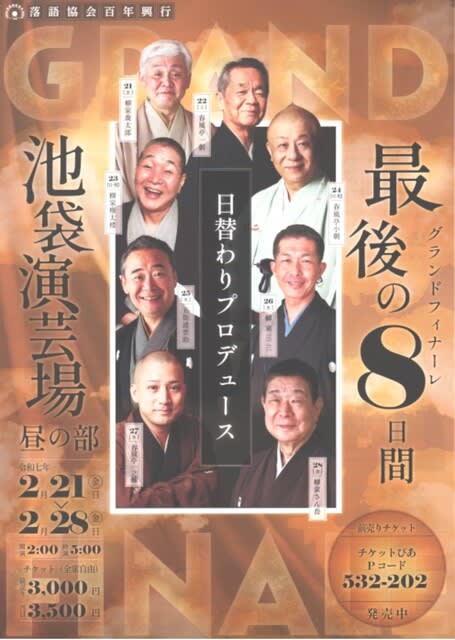

今月の寄席は池袋演芸場から楽しみます。

いつものように最前列に陣取って、演者とともにライブ感を味わいつつの3時間半、たっぷりと・・・

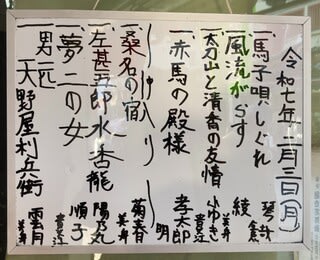

開口一番は「道灌」から、「駆け込み寺(初聴)」「お菊の皿」「浮世床」「真田小僧」「二人旅」「あくび指南」「棒鱈」「幇間腹」「短命」トリは圓太郎師匠で「締め込み」で終演

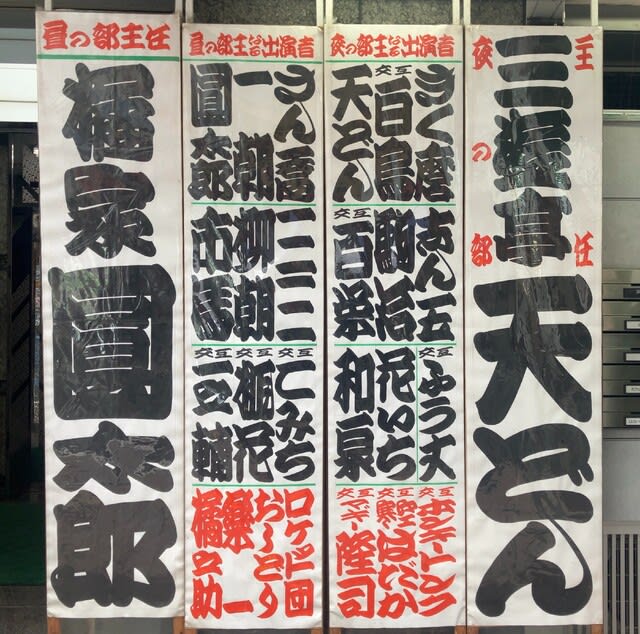

顔づけもよく人気ある師匠がたが次々と登壇、こんな天気の平日昼間なのに演芸場内は満員満席で演者も観客も熱気ムンムンで一気にいっちゃいました。

なかでも初聴の「駆け込み寺」 「いざ鎌倉・・・」「縁切寺」「夫婦喧嘩?」を主題にしたテンポのいい噺

春風亭一朝師匠門下の(中井貴一似?)女流・春風亭一花さんが夫婦の掛け合いをわかりやすく演じ分けて

一花さん自身のキャラクターもそこに加わって、とってもコミカルでおもしろい噺でよかったですね。(一花さんのほかの噺も聴きたいほど・・・)

一花さんにつづいては林家つる子さん、そして中入り後は柳亭こみちさんと、今回は個性ありキャラクターありでのりにのっている女流落語家さん揃い踏み

次から次へといろんな演者が入れ代わり立ち代わり登壇して、観客もどんどん引き込まれて寄席のおもしろさをさらにさらに高め、とっても楽しく充実した池袋三月中席となりました。