大岳山頂を後にして(晴れててよかった…)初めて歩く檜原への下山道に向かいます。

頂上直下の大岳神社からの道は、御岳からのメインになる登山道に比べるとアクセスが悪い檜原からのルートは歩く人が少なく、また道自体も自然のままになっているところがあって

大自然の中に入っていくような、そんな感じの下山となりました。(途中「この方向でいいのかなぁ・・・」なんて場面もあり標識だけが頼りになります)

最初は快適な尾根道を気持ちよく歩きながらの下山となりましたが、途中からはヤブの道と岩場の道と根っこだらけの道になり、なんか道なき道をひたすら降りてゆくような感じになります。

景色を楽しみながらも、すれ違う人がほとんどいないのでちょっと不安を覚えるような歩行に・・・そして今日これまでの登山行による脚への負担が一気に出てきました。

登りに比べると下りは脚にきますねぇ。だんだんと太ももガパンパンになり、アキレスはこむら返りもおこすほどの状態に・・・

登りに比べると本来楽なはずの下り道ですが、しかたなく「休み休み」を繰り返しながら「一歩一歩」の心持で歩きます。(下りで難儀するなんて・・・)

途中にある(富士山が大きく見えるはずの)富士見平も肝心な富士山が見えないんでちょこんと休んだだけで通過、だんだんと景色を見る余裕がなくなってきたころ「つづら岩」に到着。

「あっここかぁ!!」ロッククライミングの絶好の練習場としてマスコミにも取り上げられた場所で、岩壁にロープをかける金具が打ち込んでありました・・・でもここもちょこんと休んで通過。

さらに下っていくと、これから行く綾滝への下り道の標識が・・・ここからの下りがもう~言葉もなくとにかく根っこだらけの道を一歩一歩降りてゆきます。

もういいだろ~、という時に見えてきたのが、今日3つ目の滝「綾滝」

檜原村には大小多くの滝が点在しており、今回の登山行もそんな滝をめぐり発見と癒しと爽快感を味わおうと画策した次第です。

今日の一番「来てよかったぁ…」と思ったのはこの綾滝。高さ21メートルで岩肌を滑り落ちるような滝で、遠くから見るとすぅ~と白い筋が見えて水量は少なかったですが、とても存在感あるものでした。

しばし腰を下ろして滝を見上げながら休息。「よくここまで歩いてきたなぁ・・・さあ、もうひと踏ん張り!!」この滝を見ながらチカラをたくわえ、今度は川沿いの道なき道をさらにさらに・・・

御岳山山頂から「七代の滝」「綾広の滝」とめぐって、今日の“目的地”大岳山山頂を目指します。

さっそく登山道わきに「この先、大岳山方面 滑落事故多発 岩場・鎖場あり」の看板が立っていました。御岳山・ロックガーデンあたりまではそれなりの装備すればだれでも登ってこれますが、

ここからはたとえ低山であっても岩場の道もあったりして、行きなれている人でも無理をせず確実な一歩を心がけないといけない“本格的な”登山となります。

綾広の滝からジグザグに登り始め、山の尾根が「芥場峠」の分岐点、そこから大岳山直下までは快適な尾根道を“ハイキング気分”で歩きます。

そして看板の通り岩場と鎖場の道になってきました、「ヨッコラショ、ヨッコラショ」と手で支え足を上げていくような登りが続きます。

最近の登山愛好者は高齢の方が多く、ここでちょっと渋滞気味になりますが「一歩一歩」「一歩ずつ前へ」を心がけ、登っては休み登っては休みをくりかえし着実に進みます。

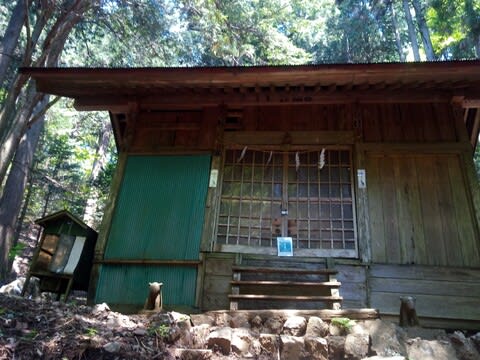

ここを乗り越えると青いトタン屋根が・・・旧大岳山荘が見えてきました。山頂までもうひと踏ん張りの地にある、かわいい狛犬が鎮座する「大岳神社」にて体力回復のための登頂前の一服です。

しばしカラダを休めて、さあ頂上への急登に向かいます。ここから頂上までは距離的にはわずかなんですが、だいぶカラダ・脚を酷使してきているんで、けっこうつらい登りです。

「えっちら、ほっちら」と登っては休み登っては休み、自分のペースを崩さず高度を稼ぐ感じで、「まだか・・・まだか・・・」とやっていくうちに、傾斜が緩やかになって・・・頂上到着しました。「やったぁ!!」

ちょうど到着が11時過ぎくらいで、けっこうにぎわっている大岳山頂上。もっと草ぼうぼうのイメージがありましたが整備されているのでしょうか、あちこちで登山客が座り込んで飯を思い思いに食べています。

山頂からの眺望は晴れていて近くの鋸山・御前山などはその雄姿を見られるのですが、前回の登頂でみられた富士山は見る事ができず、ちょっと残念です。

でも山並みをおかずにおにぎりをほおばるのは、ここまでの苦行と達成感も手伝ってやはり格別なものです。

腹ごしらえをして山頂での気分を満喫、精気を取り戻して山頂を後にします、今度は大岳神社前から初めての道、檜原村への下山道「馬頭刈尾根」方面へと向かいます。

武蔵御岳神社を参拝して、そこから七代の滝までの道は割と整備されていて(七代の滝付近に難所があります)ぐんぐん、ぐんぐん下り道を降りてゆきます。

日当たりの良い下りのハイキングコース、聴こえるのは鳥のさえずりのみ(鳥の名前がわかりませんが…)快適な歩みでどんどんどんどん下って行って

そろそろかなぁ…という時に川のせせらぎが聴こえてきました。そこからは岩場の道の連続でちょっとしんどかったですが、岩場の向こうに滝が見えてきました。

高さは全体で50ⅿある8段の大小の滝の尊称で、岩場に隠れているので見られるのはその4段目の滝のようです。

前日くらいまで雨があり、水量も増えていて岩場の中から落ちていて神秘的な雰囲気が漂います。

ケーブルカーから神社を経てここまで一気に来たので、しばし滝に見ながら一息つきます。

滝の横には鉄製の垂直に近い梯子があり、滝見物の後はこの梯子を登り天狗岩を経てロックガーデン(岩石園)に向かいます。

七代の滝のちょうど上から、ゆるやかな川の流れと苔・藻と岩の織りなすロックガーデンとよばれる遊歩道を上流に向かって歩みます。

5月の終わりで、ちょうど新緑・若葉の季節でみどり一面の世界が広がっています。マスクを外して深呼吸するとオナカのなかまで新鮮な空気が入り込み、とても気持ち良い空間です。

やがて奥まってきたころ「綾広の滝」が見えてきました。

落差10ⅿあまりの滝で、水量はそれほどでもありません(毎回来るたびに水量がなく期待外れになりますが…)武蔵御岳神社のみそぎの場としてマスコミにも取り上げられる滝です。

ここもしばし滝を見ながらながめ、たたずみ体力回復して、つづいて「大岳山」への道に進みました。

突然の訃報が舞い込み、しばし声も出ず。

毎月の浅草木馬亭での浪曲定席で師匠の出演に合わせて拝聴するのが楽しみでした。(もちろん来月6月の定席も拝聴する予定でした)

突然の知らせに本当に本当に残念でなりません。

初めて浪曲に巡り合ったのが今からちょうど11年前の浅草木馬亭から…。

その時はまだ興味本位で、浪曲の節・啖呵・演じ方・浪曲の演者・演目などまったくと言っていいほど皆無でありましたが、

なんどか木馬亭に通い慣れてくるうちに、浪曲の奥深さと魅力あるその話芸にだんだんとはまり込んでゆきました。

そのなかで澤孝子師匠を知り、流ちょうな啖呵と節、時には熱く、時にはしみじみと、そして流れるように演じる師匠の姿を見るために、木馬亭へ・・・となって毎月の出演を心待ちにしたほどです。

思い出す演目は・・・(いろいろありますが)「春日局」ですかね・・・女性にかかわる演目での情がこもった熱演はもう忘れる事ができません。

そんな師匠の姿が見られない木馬亭定席・・・ほんと残念です。お目当ての…贔屓の…いらっしゃらないとチカラが入りませんもの。

最近の若手の浪曲師がなにかと注目されています。毎月通いたくなるほどのお目当てになるかどうかはこれからですが、

澤孝子師匠に、余裕をもって浪曲を楽しめるまでに、ここまでしていただきましたから、その心を汲んで末永く浪曲というものを応援してゆきたいですね。(次に自分のハートをつかむ人は誰でしょうか)

改めて、澤孝子師匠のご冥福を心よりお祈り申しあげます。ありがとうございました。

まずは御岳山山上までケーブルカーで上がります。

歩くと1時間のところをわずか6分で上がれて時間短縮できるし、今日は先が長いんでここは体力温存をかねてケーブルカーは助かります。

全長1100ⅿ 標高差423.6m 傾斜平均22度(最高25度は関東一です)標高831ⅿの御岳山駅までわずか6分で到着します。

ふもとの滝本駅始発7:30分発は座席の半分が埋まるくらいの登山客で出発しました。

御岳山駅に到着すると、身支度を兼ねて展望台でしばし休息、今日は晴れているんですけど靄がかかっていて、ここからの眺望はあまりよくありません。(澄み切った空だと新宿とか見えるんですけどね)

さてまずは今日の無事な登山を祈願して「武蔵御岳神社」をお参りするために、宿坊が立ち並ぶ参道を歩いて向かいます。

なんなく神社の鳥居前に到達しますが、ここから石段が延々と続きます(こんなに長かったけかなぁ・・・あまり10年前の記憶はあてにできませんね)

この石段だけで疲れちゃったけど、まずは登山の安全を祈願してお参りして、さて今日最初の目的地「七代の滝」への道に取り掛かりました。

ひさびさ山に登りたくなって・・・

身近で奥多摩を代表する「大岳山」をめざすことに、前回は2011年に登っており11年ぶりの大岳山山登り

今回はルートを練って、「大岳山と4つの滝をめぐる」と題して出発します。

2011年は同じく御嶽駅から入って御岳山・大岳山そして日の出山から降りるルートでしたが、大岳山から檜原村に降りるルートもあって、そこに檜原村を代表する滝があるので

中身の濃い登山ルートとしておもしろそうなんで、「御岳山」「七代の滝」「綾広の滝」「大岳山」「綾滝」「天狗の滝」と巡ることにしました。

御嶽駅-御嶽渓谷-御岳山ケーブルカー-御嶽神社-七代の滝-ロックガーデン-綾広の滝-芥場峠-大岳山頂-馬頭刈尾根-つづら岩-綾滝-天狗の滝-千足-瀬音の湯まで、ざっくり丸々1日かけて歩きづくしの登山行です。(脚が持つかなぁ・・・)

天気を気にしながらの数日、今日は平気だぁ・・・やはり晴れてないと頂上からの眺めがないですからね・・・早朝5時家を出発、青梅線奥多摩行きの電車に揺られて御嶽駅へ。

こんな朝早いんで、ほとんどが登山・ハイキングの格好しています。奥多摩・多摩川の渓谷沿いに車窓はながれ、濃い緑の山々がこれから始まる登山行きを期待させながら、やがて御嶽駅に電車が到着しました。

早朝の午前6:00、御嶽駅で下車したのは自分含めて2人、あとのひとはみんなもっと奥まで行くんだろうなぁ・・・、奥多摩の玄関口である御嶽はまだバスもなくちょっと早すぎる時間なんでしょう。

駅前も人の姿がなく時折クルマが通るくらいで、鳥のさえずりと駅の下を流れる多摩川の流れる音しかしません。でもここではマスクを外して新鮮なさわやかな空気を思いっきり吸い込んで精気を養います。

今回は前回同様御岳山山上まではケーブルカーで(体力温存のため)上がる予定なんで、始発(午前7:30)まで御嶽渓谷沿いの遊歩道から歩きはじめます。

休日は賑わうだろう渓谷沿いの道も、さすがにこの時間は誰もいないので川の流れに癒されながらゆっくりゆっくり上流へ・・・

遊歩道歩きながら、前回と違うのは「マスク」していることだよなぁ…と、この山登りも常にマスクしなくちゃいけないのかなぁ・・・この新鮮な空気を直接吸えないのはどんなもんかなぁ・・・、

今回は人がいない時はマスク外そうと思います。だってもったいないじゃないですか・・・。

途中から川の上の街道に出て、ケーブルカーの滝本駅に通じる長いアスファルトの道へ・・・、前回はこのアスファルトの上り坂を甘く見て、けっこうくたびれた思いがあります。

ですから、それをわきまえて今回は歩くペースを崩さず、一歩一歩アスファルトの硬い道を登ってゆきました。

「一歩一歩」 この一歩が今回の登山行の大きな助けになりました。一歩一歩前へ進むを繰り返し、今回はそんな難儀することなく御岳登山鉄道滝本駅に到着しました。

さあ、今日一日山歩き「大岳山と4つの滝をめぐる」がスタートです。

比較的よく行くゴルフコースだと、コースレイアウトはもちろん攻め方や打っちゃいけないところ、なんかがアタマに入っていて

具体的にわりと好きなホールや、逆に苦手なホールというのもあるわけです。(本来気持ちの持ちようで、自分で作っちゃいけないけど…)

5月2回目のゴルフは「(いつもの)新武蔵丘ゴルフコース」

18ホールスループレイオンリーのカジュアルなコースです。どこでプレイするか迷ったときに気軽にプレイ出来て便利なコースです。

深い深い山の中の丘陵地にあり、谷あり山あり適度なアップダウンと池やバンカーが要所要所にあって、戦略的にも考えながらのマネジメントをしないと痛い目にあいます。

そんなコースの罠に毎回苦しめられながら、でもかならず“ドラマ”があって、めげてもめげてもまた行きたくなる、「なに、くそぉ~」で、リベンジしがいのある魅力あるコースです。

でも自分としては「苦手なホール」があって、鬼門ともいうべきアウトの3番ミドルとインの13番ミドルと16番ロング…ここをいかに攻略するかで、毎回決まりますね・・・。(ほらほら、これがいけないんだぁ・・・と)

スタートホールからボギー・パーときてのアウト3番、ここは狭くて、下り傾斜の先に池があり、傾斜あるフェアウエイから池越えのホール

ドライバーは使えず、池手前に刻むことになるんですが、何番で打つか・・・風もあるし・・・ティーグラウンドもいつもより前にあって・・・と、クラブ選択に迷いながらアドレス入っちゃったのがまずかった。

中途半端な距離しか出ず左斜面のベアグラウンドへ・・・、そこからの2打目が「グリーンに乗せようと欲が出て」無情にも「池ポチャ」、なんとかグリーンに乗せたものの傾斜の強いうねったグリーンで、あがってみれば7打でトリ。

せっかく無難な立ち上がりでスタートしたのに「また、ここかよ!!」と自分に「悪い暗示」をかけちゃったもんだから、このホールを境に「(いつもの)凡ミス」の連発、アンラッキーも重なって・・・もう!!

途中の折り返しで一服があっての後半インコースも“苦手意識”の13番ミドルが悪い流れを引きずって、課題の左足下がりの谷越えで“変な欲”がでてたくさん叩いちゃった。

これはいけない・・・と気を持ち直しての(またまた苦手の)16番ロング、毎回グリーン手前の空のクリーク越え(今回は水がとうとうと流れていました)

普段はユーティリティーで一か八か・・で打つところを、今回は冷静にアイアンに変えて刻んでのマネジメントで「パーあがり」(やればできんじゃん!!)

そこから流れが良くなってあがりの17番18番と、今日の「いままでの自分はなんだったんだ…」とばかりの手堅いゴルフでスコアをまとめてラウンド終了(最初からやっとけばよかったのになぁ・・・)

毎度の事、自分自身に「苦手」という暗示をかけちゃって墓穴を掘るようなラウンドになってしまった。まだまだメンタルができておらんなぁ・・・といまさら思ってもしょうがないのだが。

出だしの3番の池ポチャなんか、見栄を張らずに欲を出さずに例えば6番アイアンを2回打てば攻略できんじゃん…なんて冷静にマネジメントすればいいんであって、こういう選択もまたゴルフの面白みでもあると思う。

あ~あ、いつも行くコースだけどまたリベンジしに行かなくちゃ・・・このままでは済まされませんもんね。

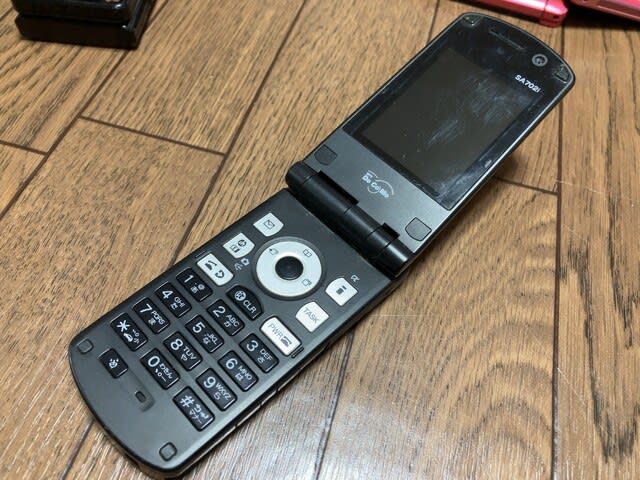

そういえば携帯歴がまもなく30年くらいになるかなぁ・・・一番最初は「(今はなき)東京デジタルホン」から始まって、現在に至っているけど…

最初はロッドアンテナ付きで始まって、形が折りたたみ式になり、そして今現在のスマホの原形みたいなもの(アナログ携帯の形が違うだけの代物)から今現在に至っています。

考えてみると、まさにケイタイ・スマホの歴史とともに…って感じです。

まだ携帯がそれほど普及していない(高嶺の花みたい)最初の頃の端末はさすがに手元にはないけど、現在の「下取り」がない頃の端末が、その当時「どうしようか・・・」と処分に困って手元に置いておいたもののようです。

いまさらどうする事ができないんで、自分の部屋にある“タイムカプセル”みたいに思い出のものを集めた戸棚に大事にしまうことにしました。

電源が入れば、なんか使ってみたいようななつかしい端末ばかりなんですがね・・・。

どこ行くか迷ったときに立ち寄るラーメン屋さんへ・・・

最近ベースになる「味噌」が変わって味噌スープにコクが加わっておいしくなったんで、「白味噌ラーメン」を注文

この店もカウンターで店員さんを介さずに「タブレット注文」のスタイルになったんで、ちょっと気を許して・・・「ねぎ」をさらにトッピングします。

(人を介さず自分のペースで頼む形だと、ついつい追加しちゃいますね・・・・まあ、うまくできたシステムだこと!!)

数分して白味噌ラーメンが目の前に着丼・・・そしてトッピングのねぎが別皿でこんもりと・・・添えられてきました。

思っていたよりこんもり多いねぎ・・・(これはこれは、いいぞぉ)

さっそく白味噌ラーメンの上にドバァ~とのせちゃって、二郎系まではないけどビジュアル的には“ねぎこんもり”で食欲そそるラーメンに・・・

そしてカウンター上にある「(入れ放題の)にんにくチップス」をこのねぎこんもりの上にさらに・・・(うわぁ!!)

仕事の合間の昼めしに、「ねぎこんもり」「にんにくこんもり」のラーメン

本来なら午後のお仕事にマナーも知らずに・・・なんてとこだけど「マスクある生活」だもんね、多少は許してくれるよね。

「ねぎこんもり」「にんにくこんもり」でいつものラーメンが「おいしさ倍々」になっちゃって、見た目でココロも喜んで・・・おいしくてオナカも喜んで・・・オナカいっぱいの充実の昼めしと相成りました。

ちなみに午後のマスクの中は“パラダイス状態”でしたが・・・なにか。

ちょうど駅は立体化工事中でしたが、駅周辺の密集した商店街と住宅街からは、なんとなく人の流れがあるザワザワ感が漂うような沼袋の街

駅降りてほんの1分くらいで、商店街のなかにある「一の湯」さんに到着

「一の湯」とおおきく書かれたモニュメント的な看板と煙突がそびえたつ、街に溶け込んで象徴的な存在の一の湯さんに訪湯します。

戦後から続く古くからの銭湯を最近リニューアルし、現代の銭湯の形を作り上げて銭湯としての評価も高く、またホームページやSNSでの情報発信も積極的で、まさしく「銭湯文化」を絶やさず運営しているみたいです。

さっそく入館すると、古くからの番台のスタイルは残してあり、新しいものと古き良きものを混在してうまく雰囲気を出しています。

番台に続く脱衣所は密にならないよう広くとってあって、リラックスした空間を保てるようにイスやマッサージ、マンガ本も常備したありました。

こういう所は街中の銭湯ということで、銭湯の位置づけを街の社交場、人と人が交わる場としての考え方んんでしょうか・・・。

つづいて浴室に入ると正面には女湯にまたがるような富士山と大きな鶴が羽ばたいたタイル画が目に付きました。

カランのむこうにある湯船はジェットマッサージ・ジェット座湯を併設したマイクロバイブラ湯とホットバスという装置がある白湯の構成

湯温は41・2度くらいで井戸水を使った軟水の湯、肌当たりが良いやわらかい湯になっています。

混んでいるときはちょっと譲り合いが必要かな…とおもわれる広さで、ちょっと気を使いながら、アイコンタクトしながらの入浴マナーが必要になります。

ひととおりすべて入浴体験した後、今度は浴室横のドアから外に出て露天岩風呂と無料のミストサウナを楽しみます。

露天は天井と周りの壁は街中ですからすべて覆われていますが、心地よい外気を感じられ、湯温41度くらいで大人が楽に4人くらい入れる湯船にどっかりと浸かれます。

人の出入りも頻繁でないので、静かな雰囲気で「ホッ」と一息・・・気持ちよいですね。

露天横にある無料のミストサウナも、ミストで満たされた一室でじぃ~としているだけであわただしい外の世界からは一時でも離れて、気分転換にはもってこいの空間になっています。

駅近の便利な銭湯であり、銭湯の設備も行き届いたものがあって、銭湯の地位をしっかり築いているなぁ・・・という感がありました。

沼袋・一の湯さん、ほんといいお湯でした。