心室中隔穿孔に対する救命手術は心臓手術の中でも、最も在院死亡率が高い手術です。その理由として、

①広範な心筋梗塞により既にLOS(Low Output Syndrome)=低心拍出症候群に陥っており、全身の循環不全の状態で手術しなければならない

②手術操作部位が心筋梗塞を起こした心筋であるため、組織がぜい弱で裂けやすく、また出血しやすい

③多臓器不全に陥っている患者が多い

④心原性ショックの状態での手術が多い

⑤致死的不整脈が起きやすい

心室中隔穿孔では、突然左室と右室の間に穴が開いて交通が出来るため、左室から右室への大量の左右シャントが発生し、右室、肺動脈、肺静脈、左房、左室の急速な容量負荷が発生することで、LOSおよび肺浮腫などが発生します。シャントの量にもよりますが、IABPやPCPS、または最近はImpellaのような強力な機械的循環補助を多くの症例で要とします。

治療には外科的にこの短絡を閉鎖する必要があり、一般にDagget法とDavid-Komeda法があります。

①Daggett法 : 心室中隔穿孔を直接パッチをあてて閉鎖する方法です。原法では、中隔壁をパッチを使わず右室壁に縫い付けて穿孔を閉鎖する方法として考案されたようです(Apical amputation)。シンプルな閉鎖方法ですが、閉鎖パッチを縫着する部位が壊死心筋になるため脆弱で縫着部位の心筋が崩れやすく、シャントの残存が起こりやすい方法です。また左室切開縫合部には直接左室圧がかかるため、出血しやすく、止血に時間がかかる可能性があります。右室側と左室側からサンドイッチするような二重パッチにすると、縫着部が右室側、左室側でパッチで補強されるため組織の崩壊が起きにくいと考えられます。この場合、ダブルパッチ法、二重パッチ法という場合もあります。左室側から穿孔を通して右室側にパッチを張るには、ちょっとした工夫が必要です。

②David-Komeda法 : Exclusion法ともいい、左室内に大きなパッチを縫着し、心室中隔穿孔を起こした部位を左室切開縫合部も含めて左室側から隔離する方法です。パッチ縫着部は基本的に健常部になるため組織は脆弱ではなく、組織の崩壊や出血が起きにくいと考えられます。このパッチにより、パッチの外側では右室の圧が組織にかかることになり、左室切開縫合部からの出血は起きにくくなります。このDavid-Komeda法が普及するようになり、在院死亡率が低下したとも言われています。パッチが小さいと、左室内腔も小さくなって、これによって拡張障害による心不全残存が起きる可能性があります。またパッチ縫着部位が広範囲になるため、特に左室流出路付近の縫着部がその立体的な構造により隙間ができやすく、術後のリーク残存に繋がる可能性があります。

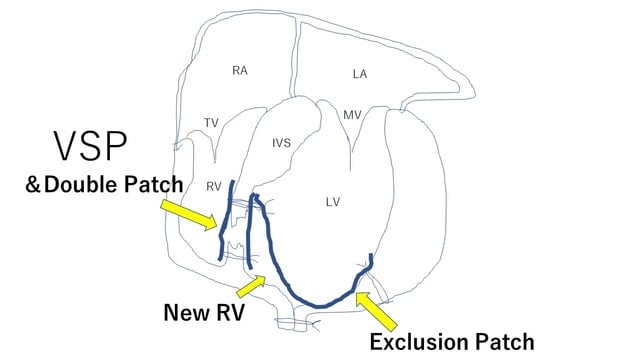

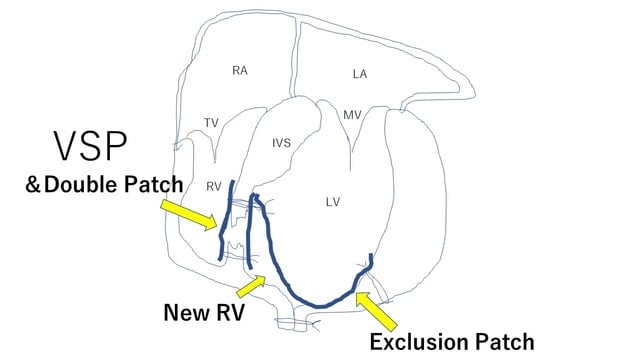

③Double Patch + Exclusion法 : 上記二者を組み合わせた方法で、図のように中隔のダブルパッチとExclusionパッチによって三重の隔壁を作り、遺残シャントを残しにくい方法です。横須賀市立うわまち病院では

可能な症例は、このような方法で手術をしています。

未だに毎年発表される全国平均の在院死亡率は50%ですが、こうした術式の選択によって、筆者の場合の在院死亡率は幸い10%ほどです。

LV:左心室、RV:右心室、LA:左心房、RA:右心房、MV:僧帽弁、TV:三尖弁、IVS:心室中隔

VSP:Ventricular Septal Perforation 心室中隔穿孔