開業医には時々このような雑誌が送られてきます。

今月号の特集は、わが国の形成外科とその進歩でした。

その中の最新の創傷治療というコーナーを担当したのは

神戸大学形成外科教授の寺師浩人先生でした。

雑誌の一文をそのままアップします。

痂皮はそれ自体が上皮化障害(表面角化細胞の遊走制限)を招き、乾燥状態では創表面0.2-0.3mmの深さまで壊死することもあり、

現在ではほどよいmoist状態が創傷治療に最も良いとされている。(moist wound healing)

さらりと、あたかも、ごく自然に、彼らの間で、湿潤療法がスタンダードなものになっているように書かれています。

これは、

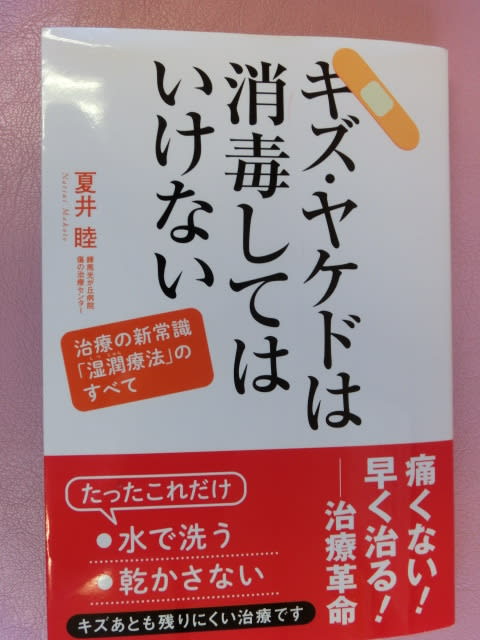

現在では夏井睦らの提言である湿潤療法、すなわちほどよいmoist状態が創傷治癒に最も良いという考え方が普及しつつある。

と書くべきでしょう。

しかし、湿潤療法をスタンダードなものとして取り入れる形成外科医が出てきたことは、遅まきながら、ホッとしますよね。

さて、寺師浩人先生は糖尿病性足潰瘍がご専門のようで、準教授時代には神戸分類を提案されました。

タイプⅠ:神経障害主体

タイプⅡ:血行障害性

タイプⅢ:感染主体

タイプⅣ:混合型

その中のタイプⅢで以下のように述べておられます。

急性軟部組織感染症が確認されればデブリードマンを徹底し、開放創として毎日流水で洗浄する。

通常消毒は必要ない。

これって、夏井先生の傷は消毒しないという提唱に、無断で乗っかっていますよね。

消毒しない、乾かさないという湿潤療法は、夏井先生のサイトを参考にしている可能性が高いと思われるのですが、

形成外科学会から逃げ出して、皮膚移植を非難する夏井という名前を口にすることは、現在でもタブーなのでしょう。

それでも湿潤療法が形成外科医の間で広がっていくことを期待します。

今月号の特集は、わが国の形成外科とその進歩でした。

その中の最新の創傷治療というコーナーを担当したのは

神戸大学形成外科教授の寺師浩人先生でした。

雑誌の一文をそのままアップします。

痂皮はそれ自体が上皮化障害(表面角化細胞の遊走制限)を招き、乾燥状態では創表面0.2-0.3mmの深さまで壊死することもあり、

現在ではほどよいmoist状態が創傷治療に最も良いとされている。(moist wound healing)

さらりと、あたかも、ごく自然に、彼らの間で、湿潤療法がスタンダードなものになっているように書かれています。

これは、

現在では夏井睦らの提言である湿潤療法、すなわちほどよいmoist状態が創傷治癒に最も良いという考え方が普及しつつある。

と書くべきでしょう。

しかし、湿潤療法をスタンダードなものとして取り入れる形成外科医が出てきたことは、遅まきながら、ホッとしますよね。

さて、寺師浩人先生は糖尿病性足潰瘍がご専門のようで、準教授時代には神戸分類を提案されました。

タイプⅠ:神経障害主体

タイプⅡ:血行障害性

タイプⅢ:感染主体

タイプⅣ:混合型

その中のタイプⅢで以下のように述べておられます。

急性軟部組織感染症が確認されればデブリードマンを徹底し、開放創として毎日流水で洗浄する。

通常消毒は必要ない。

これって、夏井先生の傷は消毒しないという提唱に、無断で乗っかっていますよね。

消毒しない、乾かさないという湿潤療法は、夏井先生のサイトを参考にしている可能性が高いと思われるのですが、

形成外科学会から逃げ出して、皮膚移植を非難する夏井という名前を口にすることは、現在でもタブーなのでしょう。

それでも湿潤療法が形成外科医の間で広がっていくことを期待します。