CMベスト10 昭和30年代 〜テレビ探偵団 - YouTube

昭和38年

「ナンデアル・アイデアル」(丸定商店/洋傘)

「ブタブタコブタ」(エースコック/即席ワンタンメン)

「キンカンぬって またぬって」(金冠堂)

昭和39年

「インド人もビックリ」(ヱスビー食品/カレー)

「ライオネスコーヒーキャンディ」(篠崎製菓<現・ライオン菓子>)

「飲んでますか」(武田/アリナミン)

昭和40年

「ファイトでいこう」(大正製薬/リポビタンD)

「ハウスバーモントカレーだよ」(ハウス食品/カレー)

「私にも写せます」(富士フィルム/フジカ・シングル8)

昭和41年

「桃屋花らっきょう」クレオパトラ編(桃屋)

「どこまでもいこう」(ブリジストン)

「水虫出たぞ イッヒッヒ」(明治ポリック)

「チョッコレート チョッコレート チョコレートは明治」

昭和42年

「光る 光る 東芝」東芝日曜劇場(東芝)

「おかあさ~ん」(ハナマルキ/味噌)

「コークとよぼう」(コカ・コーラ)

「大きいことはいいことだ」(森永製菓/エールチョコレート)

図書館でお借りした本より・・・

図書館でお借りした本より・・・

一の郭へ戻り そこから南の八の郭へ上る

一の郭へ戻り そこから南の八の郭へ上る

八の郭から本丸へ戻らず 谷を横断して 五の郭へ向った 落ち葉が足をすくう

八の郭から本丸へ戻らず 谷を横断して 五の郭へ向った 落ち葉が足をすくう 初めに通って来た道を横断して 五の郭へ上る

初めに通って来た道を横断して 五の郭へ上る

深い空堀を行く 同行のKさん お付き合い ありがとうございました

深い空堀を行く 同行のKさん お付き合い ありがとうございました

(同行していただいたKさん)一の郭から北へ 二の郭からさらに・・・櫓跡をまたいで三の郭へ

(同行していただいたKさん)一の郭から北へ 二の郭からさらに・・・櫓跡をまたいで三の郭へ

二の郭から三、四の郭へ・・・

二の郭から三、四の郭へ・・・

道路沿いから一気に階段となる

道路沿いから一気に階段となる

yahoo地図より

yahoo地図より

週刊朝日刊

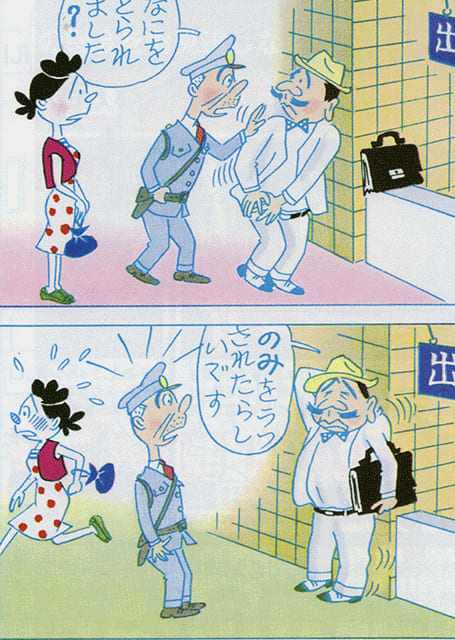

週刊朝日刊 窓口で切符を買えるところが 減っています 改札口で もたつく年寄り

窓口で切符を買えるところが 減っています 改札口で もたつく年寄り のみ?戦後しばらくのことでしょう 家内は猫のノミ取りが上手でした

のみ?戦後しばらくのことでしょう 家内は猫のノミ取りが上手でした 親戚でのお泊りの “かや”は楽しかった

親戚でのお泊りの “かや”は楽しかった 高校の時 我が家にも ようやくカラーテレビがやってきました

高校の時 我が家にも ようやくカラーテレビがやってきました 夕刻の諏訪神社に 紙芝居やさんが来ていました 黄金バット!続けてみていないと 意味不明でした

夕刻の諏訪神社に 紙芝居やさんが来ていました 黄金バット!続けてみていないと 意味不明でした ゴムひも、鉛筆、亀の子だわし、家へも来たかなあ・・・映画“お早よう”では、殿山泰司さんが押し売りを演じています おばあちゃんに追い返される役です

ゴムひも、鉛筆、亀の子だわし、家へも来たかなあ・・・映画“お早よう”では、殿山泰司さんが押し売りを演じています おばあちゃんに追い返される役です