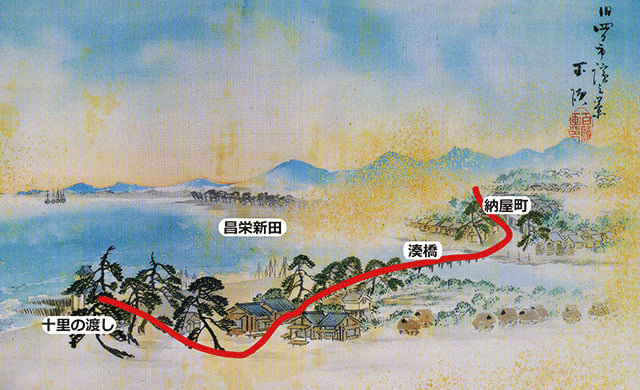

文間(訂正:分間)延絵図より 辻から東へ 思案橋を渡って十里の渡しまでの道のり

文間(訂正:分間)延絵図より 辻から東へ 思案橋を渡って十里の渡しまでの道のり

水谷百碩氏の描いた“四日市浜の景”明治初年とあります。

十里の渡し付近が描かれており、稲葉三右衛門翁の四日市港 築港工事以前ののどかな風景です。

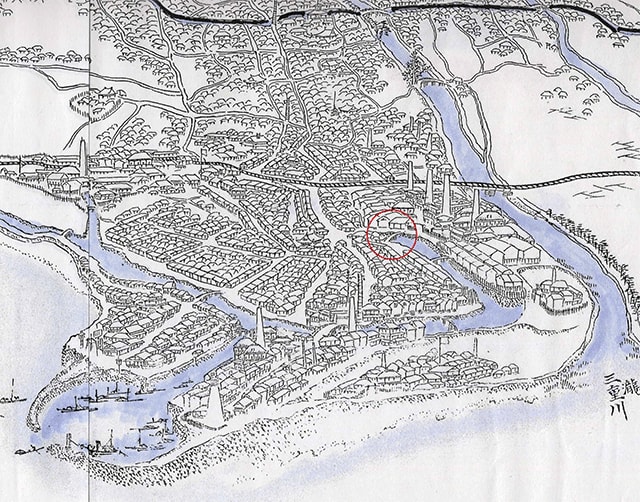

旧四日市港の南の端から西方向を振り返って見る。運河は南へ曲がり、末広橋梁から臨港橋をくぐって伸びる。千歳運河でアリマス。

旧港から先は、運河沿いに遊歩道が整備されています。この先に昌永新田(訂正:昌栄新田)の浜地が続いていました。

水谷百碩氏の”昌永新田(訂正:昌栄新田)潮干狩”(四日市市立博物館 刊 知られざる四日市の面影 より)現在の尾上町から末広町にかけての地域。左に高砂町から旧四日市港の防波堤が伸びている。阿瀬知川か運ばれた土砂がたまったあたりになるのでしょう。

明治40年の失われる直前の昌永新田(昌栄新田)の写真です。南から旧四日市港方向に撮られたもの、わずかに砂浜の名残りがあります。

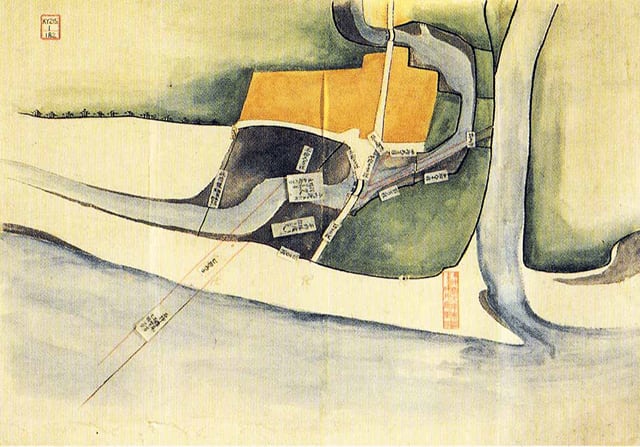

明治40年の地図 図の下にある 開栄橋 は 相生橋 の間違いです 私でなくとも間違いはあるのですねェ

明治40年の地図 図の下にある 開栄橋 は 相生橋 の間違いです 私でなくとも間違いはあるのですねェ

訂正:

訂正: