下記に目次を示します。

・巻頭エッセイ:暗斑状のエリュシウム山は地球上から検出できるか (クリストフ・ペリエ、近内 令一)

・09/10 CMOノート(16):ビル・フラナガン氏によるヘスペリアの朝雲の検出(南 政次)

・09/10 CMOノート(17):デウテロニルスとマレ・アキダリウムの間の明帯について(南 政次)

・09/10 CMOノート(18):森田氏によるタルシス地方からアルカディアに掛けてのワイン色の検出(南 政 次)

・Ten Years Ago (195): CMO#249 (2001年八月10日号) (村上 昌己)

・Ten Years Ago (196): CMO#250 (2001年八月25日号) (村上 昌己)

・火星観測のための物理暦表:2011年九月用 (村上 昌己)

・LtE(和文)

・ 編集後記 (火星課長:村上 昌己)

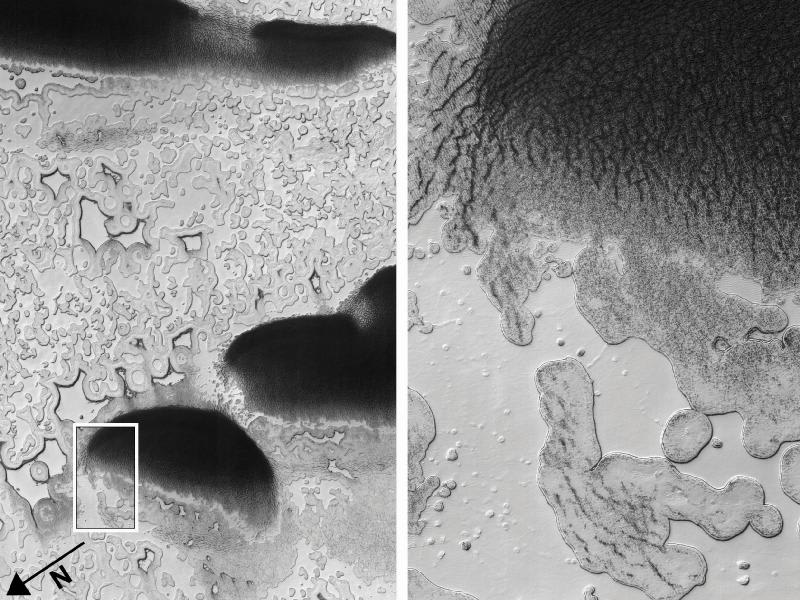

今回の巻頭エッセイは、エリシウム山(Elysium Mons)とヘカテス丘陵(Hecates Tholus)について、火星通信の方々が地球上からの観測で観測できたかを検証しています。

同じ火山でもオリンポス山やタルシス三山と比べると規模が小さいので地球上からの観測はかなり大変な様子です。

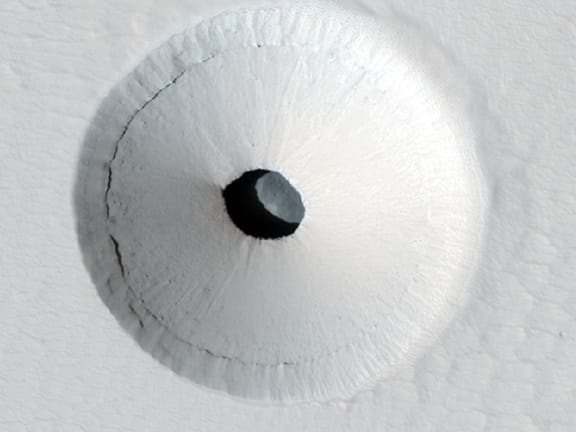

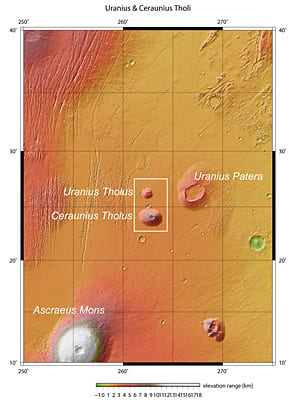

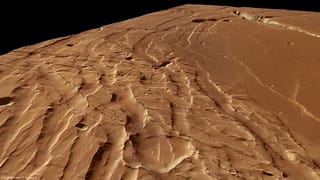

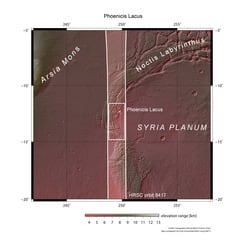

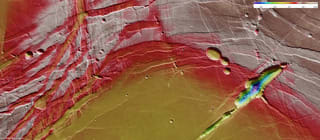

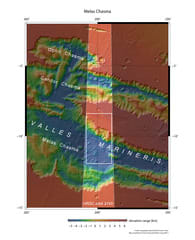

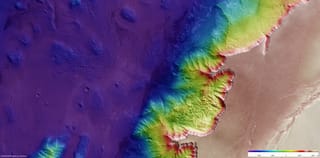

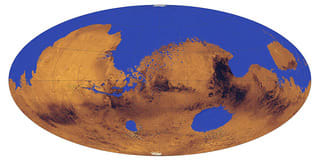

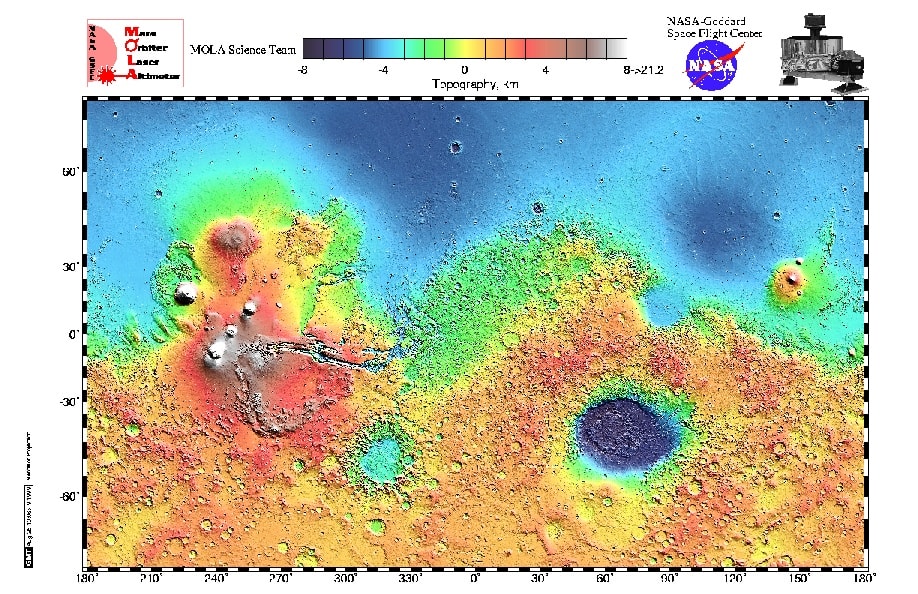

上記の画像は、Mars Global SurveyorのMOLA(The Mars Orbiter Laser Altimeter)による火星の立体地形の高さが色分け表示されている(白色が最も高い)画像です。

画像の北半球の左端にある山がオリンポス山で右端にあるのがエリシウム山です。エリシウム山の少し右上にあるのがヘカテス丘陵です。

オリンポス山とエリシウム山は、高さが9kmほど違います。比率で言うと約64%となります。

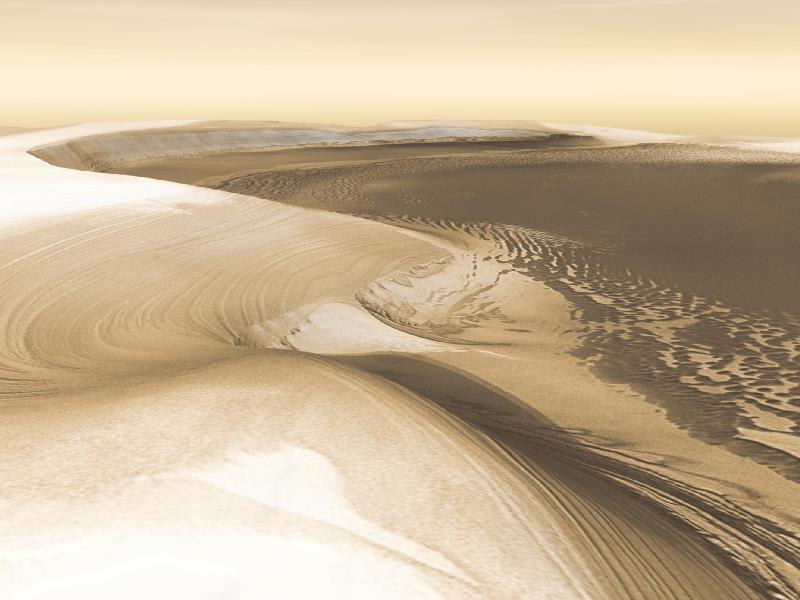

「地球からのプロ機材による成果」ということで、ハッブル宇宙望遠鏡の1995年の画像とピク・デュ・ミディ天文台で2007年11月に撮られたエリシウム山の画像が紹介されています。

かなり、鮮明なもののオリンポス山などと比べると小さな点ですね。

火星通信のメンバーの観測では、2007年の接近時に良い画像が得られています。

それ以前は、惑星撮像システムがまだ未発達で良い画像が得られていないとのことです。

2003年は、大接近だったのですが、残念ですね。

2012年は、小接近なので期待薄ですが、2014年は2007年より少し遠いくらいですので期待できませんかね・・・

村上さんは、かなりの年数を待たないと良い画像が得られそうもないと仰ってます。

良い画像を得る為の条件は、下記3条件です。

①より近づくこと(視直径が大きい)

②山岳雲の活動の影響がないこと

③火星の地球に対する傾き具合が良いこと

今回のお話も、かなり専門用語が多く事務局には、難解でしたが、結論から言うと「それらしい画像は得られているが、立体陰影像効果が分かるハッキリした画像は、得られていない。」ということです。

でも、火星通信の方々は、かなり健闘していると思いました。

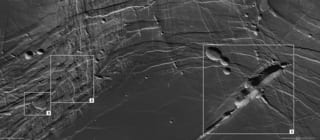

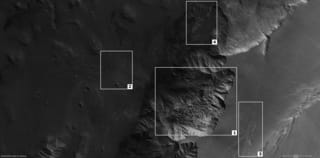

因みに、エッセイの中にDamian PEACHさんが2007年11月16日の00:22UTから03:04UTの長時間、R画像シリーズを撮ったものが図6で紹介されています。

図6について村上さんが、「エリシウム山の立体陰影の変化が見えますかね?それとも見えないですかね?」と質問されていますので、是非見て投稿してください。

事務局は、立体的に見えましたが、立体陰影の変化とまで言えるかどうか自信がありません。

データです。

①エリシウム山(北緯25°、東経147°

標高16km

②オリンポス山(北緯18°、西経134°)

標高25km

図6の時刻は、UTが使われています。UTとは、「辞書:科学用語の基礎知識 科学編 (NSCI)」によりますと下記の通りです。

「天体位置の観測に基づき計算された、天文学的な時刻。かつてのGMT(グリニッジ標準時)の現代的定義として1928(昭和3)年に登場したもので、世界各地における観測値を元に決定される。

現在標準時として用いられているUTC(協定世界標準時)と厳密には一致しないが、それを補正する基準として用いられている。」