先日、搭載した「書く力は、読む力~いい文章とは~」(2018.3.24)は、自分としてはなかなか気に入った記事だったが、いつものとおりオーディオ以外の記事は不人気なのでアクセス数の伸び悩みが顕著だった。

まあ、そんなところだろうと別に気にも留めなかったが、メル友の「I」さん(東海地方)からまことにありがたいご連絡があった。

「少し前の記事ですが、「書く力は、読む力~いい文章とは~」・・・大好きです・・・こういうことを考えたりすること、ほんとに面白い。

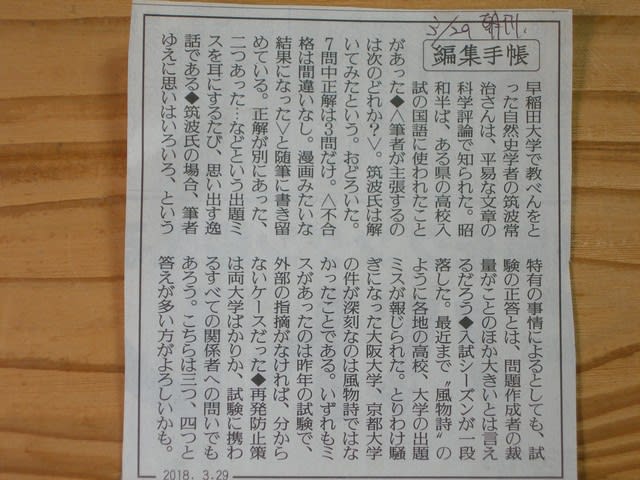

ところで、3月29日の読売朝刊の編集手帳を、ご覧になられましたでしょうか。自然史学者の筑波常治さん(私はもちろん存じ上げませんが)の随筆から、あるエピソードが紹介されていました。〇〇様の記事とそのエピソードのシンクロぶりに、内心ニンマリしてしまいました。」

こういうご意見をいただくと、ほんとうに励まされる。「I」さんとは感性が似通っていることに改めて気づかされた。

ちなみに、このメールの文中にある読売新聞「朝刊」の「編集手帳」を掲載しておこう。

噛み砕くとこうである。

以前の「書く力は、読む力」の中で、いったん発表された文章は作者の手を離れて勝手に「独り歩き」しているので、読み手が自由に解釈し主導して差し支えないという趣旨のことを述べていた。

しかるに、この「編集手帳」では、自分が作った文章が入試問題として出題され、「筆者が主張するのはどれか」の問いに対して筆者自身からして満足な解答が出来なかったという、まるで漫画のような話である(笑)。

これに関して、ふと似たような話を思い出した。

ずっと昔のことだが「評論の神様」と称されていた「小林秀雄」さんはとても難解な文章で知られており、当時は大学入試問題の宝庫として盛んに出題されていた。

あるとき、ご自宅で受験期を迎えた娘さんが国語の問題を前にしてしきりに頭をひねっている。

小林さんも加勢してあげるつもりで読んでみたが、とても文章が分かりにくい。とうとう「誰だ、こんなわけのわからない文章を書く奴は・・」と確認してみたところそれは何と小林さんが書いた文章だったという、笑うに笑えないお話だった。

これらは典型的な「発表された文章の独り歩き」の実例で、書いた本人でさえも理解がおぼつかないのだから始末に負えない。

最後に「I」さんに次のようなメールを送った。

「こういうご意見をいただけると大いに励みになります。ほんとうに感謝です。私事ですが、実は本年1月の国語の共通一次試験問題にチャレンジしたのですが「現代文の読解力」の正解率が50%以下でした。

歯が立たないほどではないのですが、やはりとても難しく感じました。解答は5つの選択肢の中から一つを選ぶようになっていましたが、5つとも一つ一つ読んで消去法でいかないと解けない気がしました。少し要領がつかめましたので、来年もチャレンジの予定です。

ただし、作者でさえも正答が難しい問題を、はたして問題作成者が正しい読みをしているのかどうか、その辺の保証は何もありませんのでちょっと虚しい気もしますが(笑)」