新聞の浮沈を握ったネット情報

2024年12月26日

30年間もトップの座にあった読売新聞主筆のナベツネさんに対し、毀誉褒貶、記者と政治家の一体化などの批判がある一方で、言論界、政界、スポーツ界などに残した足跡の大きさを、ライバル紙までが大々的に報道するという異例の波が起きました。

ほとんどのナベツネ論に欠落しているのは、紙媒体がネット媒体に主役を譲っていく歴史の流れの中で、新聞経営者としてどう対応しようとしてきたのか、どう対応していこうとしていたのかという視点です。このままでは、新聞はやせ細り、命運が尽きる新聞社が地方紙から増えてくるかもしれない。全国紙の中には、地方紙の部数にレベルに落ち込んでいく社もあるでしょう。「紙媒体の帝王」はどうしようとしていたのか。

「紙の新聞の社会的使命(取材・事実の発掘、ニュースの総覧性、それらの検証・解説など)があるから新聞社はなくならない。それらを代替できる組織・機関はない。紙はなくならない」という主張が聞かれます。「社会的使命がある」ことと「経営的に存続できるか」ということは別問題です。紙には多様な用途があり、便利な紙は今後もなくならないでしょう。それと「紙の新聞はなくならない」は別問題です。

ナベツネさんは「紙媒体の帝王」であり、紙新聞が情報媒体の主役であった時代が生んだ存在だと思います。ナベツネさんの全盛期は紙の新聞の全盛期でもありました。30年間も読売新聞のトップに座り、特に1000万部という巨大な部数を武器にして、政界に対しても大きな影響力を握り、また世論形成にも寄与する媒体でした。

社長車のナンバープレートも1000万部を模して「1000」にするなどしました。傘下の収めた中央公論社が優れた著作に与える「吉野作造賞」も「読売吉野作造賞」と改称したりしました。なんでもできた新聞の全盛期という成功体験、紙媒体であることによる自信から、ネット時代、デジタル時代への対応に気持ちが向かなかった。私の現役時代、紙への自信からかナベツネさんはパソコン、スマホを毛嫌いしていました。

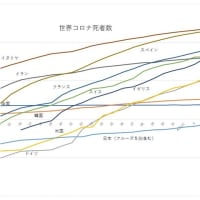

1000万部という巨大部数は24年10月には575万部(前年比36万部減、ABC部数)まで激減しています。100万部の大台で比べると、半減です。もっとも朝日新聞はこの間、全盛期の800万部台が330万部、毎日、産経、地方紙も同様ですから、読売だけが急落したのではありません。ですからナベツネさんが手を打たなかったから読売の部数は落ちたということにはなりません。いろいろな要因があったでしょう。

ネットによる紙の新聞の浸食、特に若い世代の新聞離れ、景品(ビール券、洗剤など)をつける販売手法の限界、急増するマンションなどへの入館が難しくなった訪問販売などが背景にあるでしょう。編集面からみても、取材される側の取材規制が強化され、スクープが難しくなり、新聞の魅力が落ちました。そうした社会的な構造変化が新聞の存在感を衰えさせていったのです。剛腕のナベツネさんにとっても不可抗力の歴史の変化があったことは確かでしょう。

読売が1000万部を突破したのは1994年で、憲法改革試案を発表するなど、読売新聞の全盛期を迎えました。ナベツネさんは91年に社長・主筆に就任し、2004年会長・主筆になり、今年の12月に死去するまでの約30年間、読売のトップを続け、社論形成や主要人事の全権を握っていました。

ですから紙媒体が情報化社会の中で、部数やアクセス件数が示す情報の伝達力、経営に直結する広告収入力、世論や社会的コンセンサス形成の面で主役の座から降りていく流れに対し、何をしようとしていたのかをもっと発言してもよかったと思うのです。どうも晩年に紙媒体の深刻な危機に深く気がついたようです。

主筆が死去して間もない12月21日、読売新聞の朝刊に恒例の日米共同世論調査の特集記事が掲載されました。主筆がいつも強調していたのは「社会的に信頼される機関、組織で、新聞はトップクラスに入る」という部分でした。今回の調査をみると、日本の場合「①自衛隊、病院74%②裁判所、学校58%③地方自治体53④警察・検察52%」が上位で、新聞は7位の49%まで低下しています。

新聞の質の低下ばかりでなく、購読者がネット媒体にシフトし、新聞を読む層が減れば、順位も必然的に下がってくる。そういう面があるにしても、新聞の社会的プレゼンスの低下は日米ともに共通しています。

新聞各紙はこうした危機をどう乗り越えていくのでしょうか。新聞は言論の多様性が持ち味ですから、例えば読売と朝日、毎日と産経が合併すること水と油であり得ない。最近、発表されたホンダ・日産の合併のようにはいかない。かつてのルノーと日産のように、海外企業との統合もありえない。朝日とニューヨーク・タイムズが統合することも考えられない。株式も上場していないから、統合、再編の障害になる。

トヨタとソニーのような異業種間の業務提携もメディアでは考えられない。ネット企業にとっては、新聞のニュース取材、解説力は欲しくても、新聞社の販売店網、印刷工場はネットで代替できるからいらない。新聞社側は困る。編集、印刷、販売の垂直統合が強みだった新聞社にとって、それらが経営合理化、経営再編のじゃまになるのです。

ニューヨークタイムズ・デジタル版は契約者数が1000万人を超え、売上は11億㌦(1600億円)です。こうした選択ができるのは、日経新聞でしょう。日経は紙の新聞の販売を他紙の販売店に委託するケースが多かったのと、経済・金融情報はデジタル化に向いています。読売、朝日などは不動産収入で新聞部門の赤字を補填できるにしても、いつか限界がくるでしょう。

よく「ナベツネさん亡きあとの読売新聞はどうなる」という問いが聞かれます。この問題は読売に限ったことではありません。多くの新聞社のとっての問いでしょう。また、新聞社によっては、主筆制(社論、編集方針決定の組織的な一元化)を続けるでしょう。主筆が存在しても、もう「紙媒体の帝王」のような人物が現れることはないと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます