今日は二十四節気のひとつ『立春』です。まだまだ寒い日が続きますが、暦の上では誰が何と言おうと今日から春です。

今日は特別に立春らしいことをしたわけでもありませんが、敢えて言えば和菓子屋で

上生菓子を買ってきました。これは『鶯』という名の上生菓子で、鶯に見立てた菓子に梅の花があしらわれています。

お煎茶と一緒に美味しくいただきましたが、実際には鶯なんぞ飛んでいようはずもないくらいの寒さでした。そんなことを思っていたら、ふと

〽春は名のみの、風の寒さや

谷の鶯、歌は思へど…

と歌う《早春賦》を思い出しました。

この《早春賦》には、個人的な思い出があります。

音楽大学時代、教職課程の教科教育法の授業で《早春賦》の旋律にオブリガート(対旋律)を付けるという課題がありました。代表して私が発表することになったのですが、私はヴィオラ専攻なのでヴィオラの音域を使ったオブリガートを作り、黒板に楽譜を書いた上で履修者たちの歌に合わせて一緒に演奏しました。

教科教育法の教授からはお褒めいただけたのですが、一人の同期のヴァイオリン科のお嬢さんが

「こんな分かりにくい音域のオブリガートなんてダメじゃぁんw」

「だいたい学校の音楽の授業でヴィオラなんて特殊楽器使うことないんだから、もっと一般的な楽器でできるもの作らないといけないんじゃないのぉww?」

と、授業中に鼻で笑ってきたのです。なので私はその場で

「ふ〜ん、じゃあ貴女って教科教育法の教授が『ヴィオラで作ることを指定なさった』ことを否定するつもりなの?それとも、自分がアルト譜表の楽譜が読めないことへの腹いせ?」

と軽く言い返したのですが、お嬢さんは

「…はっ?」

と言ったきり黙ってしまったのです。

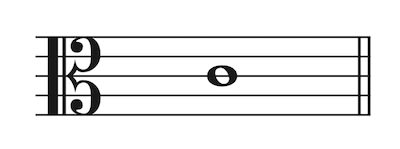

一応説明すると、『アルト譜表』とは

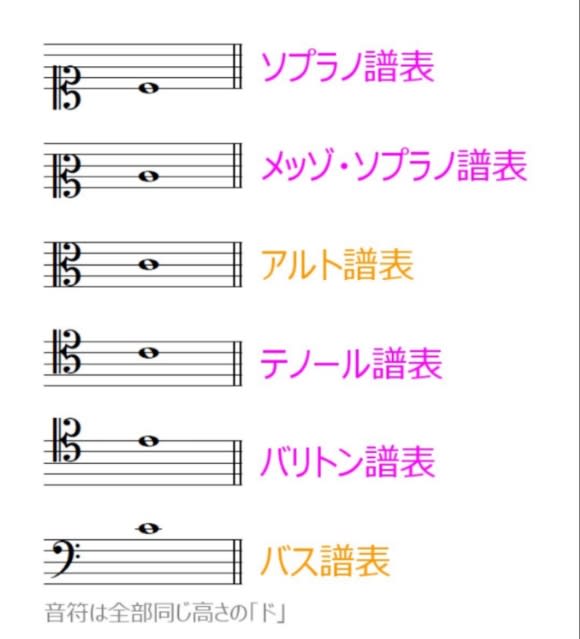

ヴィオラの楽譜に使われる音部記号のことで一般的なト音記号やへ音記号と並んで『ハ音記号』と呼ばれているものです。今でこそ特殊なハ音記号ですが、ルネサンス期からロマン派初期にかけての声楽曲ではよく使われているもので

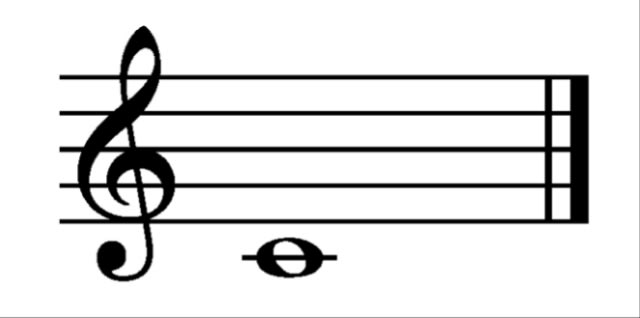

このような記号でソプラノからバリトンまで存在しており、上の一覧表で書かれている全ての音符が

ト音記号の『ド』の音を示しています。

現在ではソプラノ・メッゾソプラノ・バリトン譜表はあまり使われず、アルト譜表がヴィオラやアルト・トロンボーンに、テノール譜表がチェロやファゴットの高音域で使われています。我々ヴィオラ弾きからすると日常的なのですが、ヴァイオリンのお嬢さんからするとただの妙ちきりんな記号にしか見えなかったのでしょう。

その時、教科教育法の教授から

「アルト譜表はヴァイオリン科の生徒も習っているはずだが、どうして貴女は読み方が分からないのかね?」

という素朴なツッコミが入ったことで教室内に笑いが起き、その場はチャンチャン♪となりました。しかし、そのお嬢さんは授業の後に教室を出たところで縦になるのではないかと思うほど目をつり上げて

「大勢の前で私に恥をかかせた!」

と言ったきり、それから卒業するまで私と一言も口をきくことはありませんでした。

私は女性に詰め寄られても動じない性格なので、オロオロしたりご機嫌を伺ったりすることはしません。それが、反ってお嬢さんの反感を買ったようですが、こちらに言わせれば己の不勉強を自ら白日の元に晒したというだけのことでしたし、他の受講生からは賛同してもらえていたので良しとしていました。

個人的な思い出を長々と語ってしまいましたが、今でもこの《早春賦》を聴くと、あの時の授業と、目が縦になったお嬢さんの醜態が思い出されます。本来は素晴らしい歌なので、作詞の吉丸一昌氏と作曲の中田章氏には大変申し訳ないのですが…。

そんなわけで(どんなわけだ?!)、今日は《早春賦》をお聴きいただきたいと思います。由紀さおりと安田祥子の姉妹による歌唱で、早春を歌った美しい日本歌曲をお楽しみください。