今日は《中世古楽を楽しむ会》というワークショップ的な集会に参加するために、大磯町まで出かけました。

西暦1000年代から1700年代にかけてのヨーロッパ各国別の音楽年表の再確認からスタートしました。

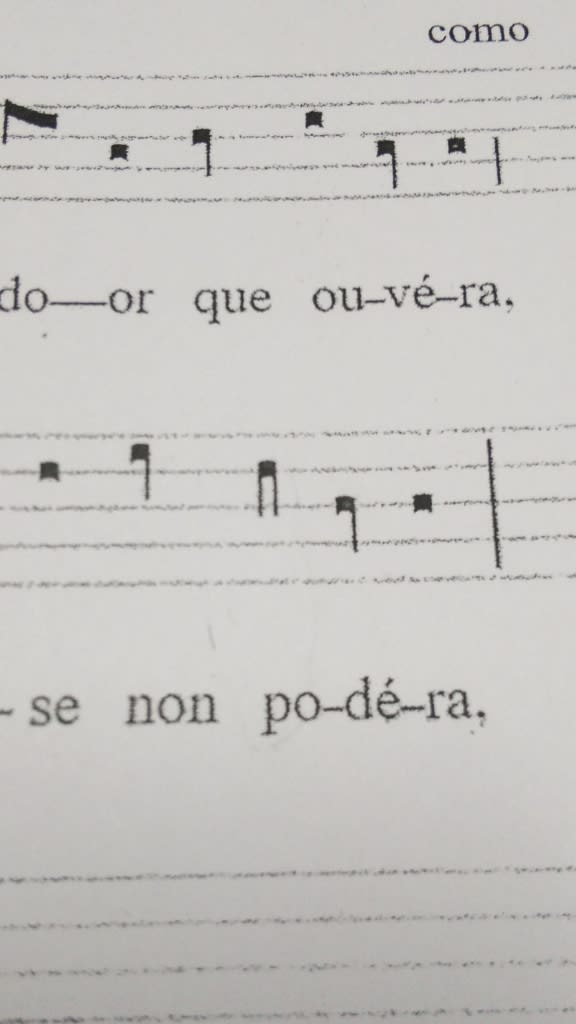

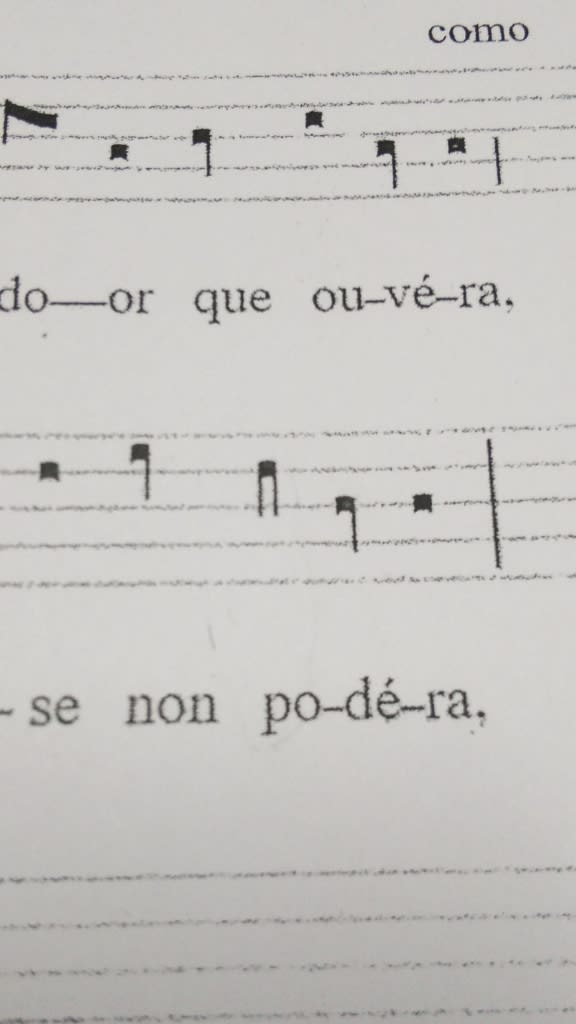

このような楽譜となっており、その横には

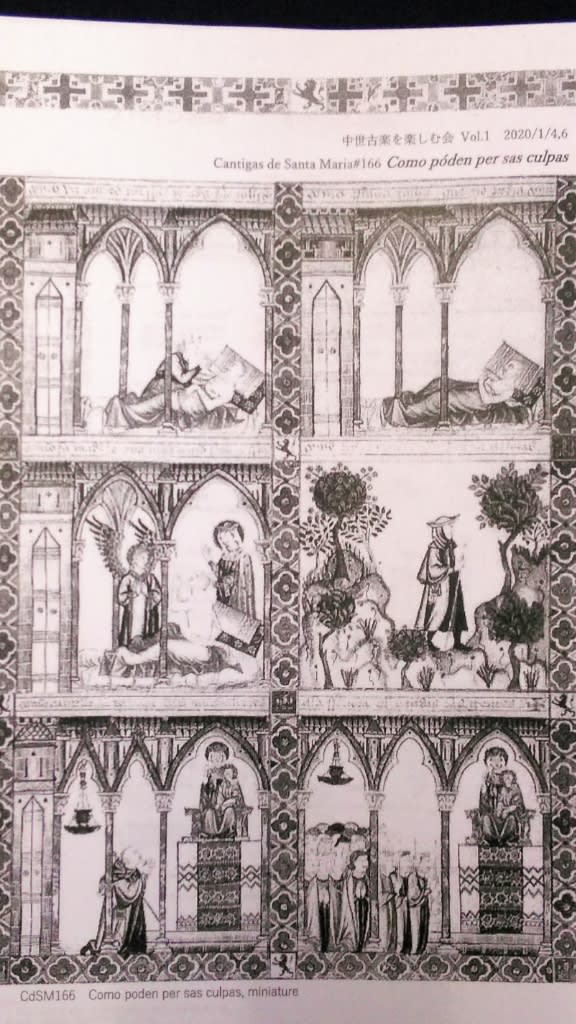

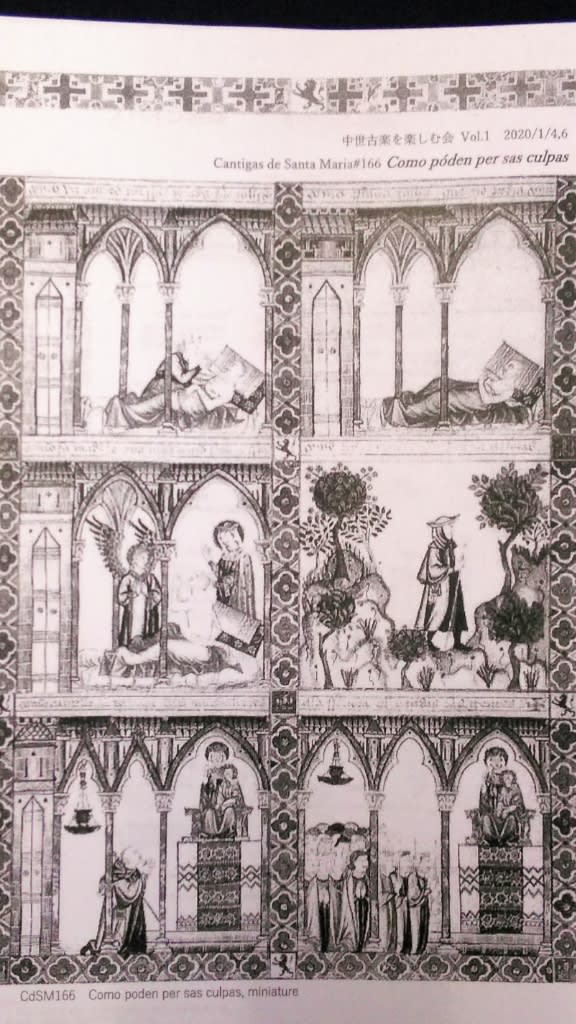

歌の内容に基づく挿絵が載せられています。

このように記号や音符を整理した印刷譜が使われました。

『プリカ』という脚の2本生えた音符です。これは乱暴な言い方をすれば『こぶし』の記号で、ここで歌い手が装飾的技巧を聴かせるという記号です。

一言に『中世』といっても、その年代幅は非常に広く、また識者によって年代幅の解釈が異なります。ただ、ざっくりとした言い方が許されるのであれば、西暦1000年代頃からルネサンスに突入する前の1300年代後半辺りを中世と設定していることが多いようです。

今回は先ず

西暦1000年代から1700年代にかけてのヨーロッパ各国別の音楽年表の再確認からスタートしました。

その中で今回テキストとして採り上げたのが、13世紀にカスティーリャとガリシアの王アルフォンソⅩ世(1221〜1284)によって編纂された『聖母マリアの頌歌集 Cantigas de Santa Maria』です。この頌歌集はアルフォンソⅩ世が、自身の作や当時の宮廷、または宮廷を訪れた多くのトロバドール(吟遊詩人)たちによる作品を編纂させたもので、詩は現在のポルトガル語に近いガリシア語で記されています。

現在この頌歌集はトレド写本をはじめとした4つの写本が残され、約420曲が今日に伝えられています。今回のワークショップで採り上げ羅レタのは、その中でも特に有名な『脚の治った奇跡の話 Como poden per sas culpas』という歌です。

歌は、『病に倒れた男が聖母マリアに誓いをたて、それによって聖母に癒やしを与えられた』というセンテンスに始まります。

内容は

一人の男が罪を犯した。

体中に痛みが広がり、

動くことすら出来なくなった。

そして5年もの間

男は寝たきりだった。

男は聖母マリアに祈った。

この体が癒やされるのなら

サラスにある貴女の教会に行き、

1リブラ(約450g)もの蝋燭を

毎年捧げます、と。

すると忽ちのうちに

男の病は癒やされた。

男はすぐさまサラスに向かった

決して遅れることなく。

約束の蝋燭を

喜びのうちに捧げた。

サラスへの道はとても長かったが、

男の脚が痛むことは二度と無かった。

聖母マリアのお恵みを賛美します。

何故なら私達を病と苦しみから解放し、

私達罪びとの為に祈って下さる方だから。

というものです。始めのセンテンスはそれぞれの物語の間にも挟まれます。

オリジナルは

このような楽譜となっており、その横には

歌の内容に基づく挿絵が載せられています。

ただ、コピーにしてしまうと読みにくかったり、曲の出だしと途中で音部記号が違っていたりするため、今回は

このように記号や音符を整理した印刷譜が使われました。

何だか見たことの無い感じの楽譜ですが、中世からルネサンス期にかけてのヨーロッパでは、こうした黒色記譜法で楽譜が記されていました(その後バロック時代の黎明期頃から、現在に通ずる白色記譜法に推移して行きました)。この音符でも音の長短が判読出来るようになっていて、『プンクトゥス』という黒い点の音符が短い音、『ロンガ』という脚の生えている音符が長い音を表しています。

そして、この譜で特徴的なのが、

『プリカ』という脚の2本生えた音符です。これは乱暴な言い方をすれば『こぶし』の記号で、ここで歌い手が装飾的技巧を聴かせるという記号です。

中世の歌は音楽よりも文学的要素がより強いため、先ず詞が作られるところから始まります。その詞は必ず文末毎に韻が踏まれ、その詞の言葉のアクセントを重視したメロディが施されることが多く見受けられます。

今回は先ず、歌詞の母音を書き出してみるところから始まりました。そして、その言葉毎のアクセントを付けて母音だけで発音してみて、次に子音も加えてアクセントを強調しながら詞を参加者全員で読み上げました。

それから実際にメロディをつけて歌ってみることになりました。始めは主催の方がゴシックハープでコードとリズムを取りながら歌い進めていたのですが、それよりも持続音の方がいいということを仰ったので、私が持参したヴァイオリンでドローン(持続低音)を付けながらゆっくりと歌ってみることにしました。

実際にドローンに乗せて歌ってみると、リズムが強制されない分プリカのこぶしがつけやすく、より雰囲気のある感じになりました。途中から主催の方がダフを取り出して叩き始めると尚一層素敵な雰囲気になり、楽しくセッションすることが出来ました。

自分が演奏している西洋音楽がどのようなルーツを辿って今日に伝えられているのか、ともすると知らずにいることが多いような気がしています。今年になってこうした中世の音楽や、先日のワークショップのような中近東の音楽に触れる機会を得たことは、自分にとって大きな収穫となっています。これからも定期的に、こうした催しに参加していければと思っております。