熊野古道のことはみなさんよくご存知と思います。

熊野古道は部分的には歩いたことがありますが、まだ長い距離を歩いたことはありません。

熊野古道はいくつかのルートがありますが、比較的簡単と言われているのが中辺路です。

いつの日かその中辺路を歩きたいと思い、下見に行ってきました。

中辺路の起点となるのが滝尻王子です。(本当は紀伊田辺ですが)

王子というのは、熊野三山に至るまでの途次に設けられた神社です。

熊野古道を3分ほど歩いてみました(笑)いきなりきつい坂道になっていました。

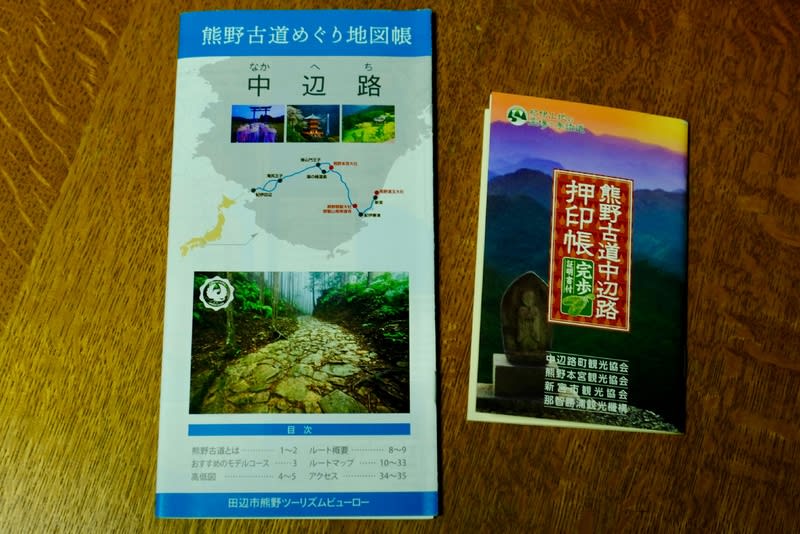

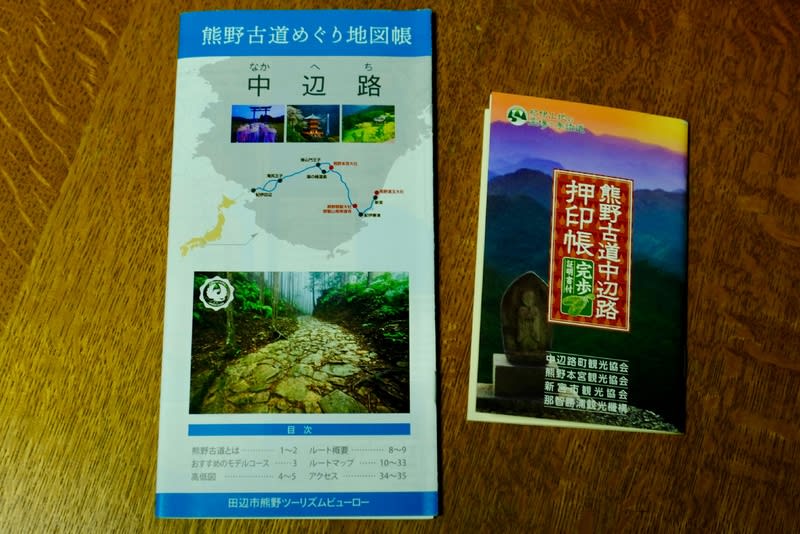

今回は下見なので、熊野古道館で資料など集めました。

いろいろと資料があり勉強になりました。

スタンプラリーも出来るようで、スタンプ帳(100円)を購入し地図もいただきました。

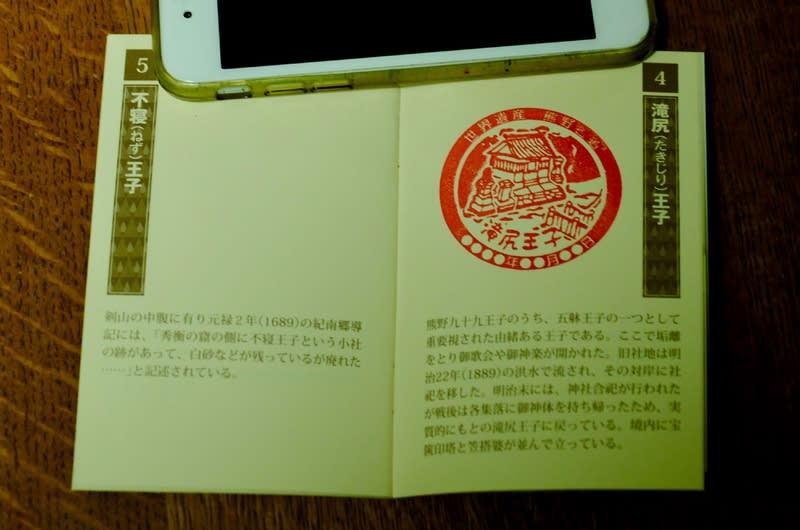

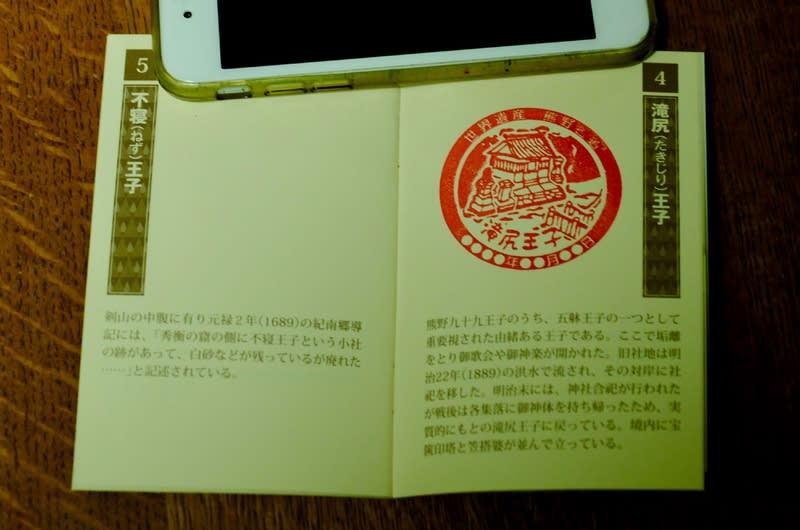

これが各王子にある押印所です。

とりあえず、滝尻王子に押印です。

歩こうとしているのは「現在地」から熊野本宮本社までです。39kmあるので一泊二日で歩くのが標準です。

次の宿泊予定地の近露(ちかつゆ)をめざします。途中に福定の大イチョウがあります。(国道と熊野古道は離れています)

2023年11月29日に訪れましたが素晴らしい大イチョウでした。

近露の手前に「道の駅」がありました。

すぐそこは熊野古道です。

ちょっと覗いてみましたが、熊野古道らしい道が続いていました。

近くにある「牛馬童子」のレプリカがありました。

そして、近露の町に到着です。車なら本当に早くて楽ですが、歩くとなると‥。

近露には長閑な景色が広がっていました。

日置川です。実は何十年か前に渓流釣りでここを訪れたことがありますが、完全に忘れました(笑)

近露王子です。

ここにもスタンプがありましたが、歩いて訪れた時のためにとっておきましょう。

町の中の熊野古道です。熊野本宮大社に続く道です。

熊野古道 中辺路の下見をしてますます歩きたくなってきました。

※訪問日 2025.1.24

熊野古道は部分的には歩いたことがありますが、まだ長い距離を歩いたことはありません。

熊野古道はいくつかのルートがありますが、比較的簡単と言われているのが中辺路です。

いつの日かその中辺路を歩きたいと思い、下見に行ってきました。

中辺路の起点となるのが滝尻王子です。(本当は紀伊田辺ですが)

王子というのは、熊野三山に至るまでの途次に設けられた神社です。

熊野古道を3分ほど歩いてみました(笑)いきなりきつい坂道になっていました。

今回は下見なので、熊野古道館で資料など集めました。

いろいろと資料があり勉強になりました。

スタンプラリーも出来るようで、スタンプ帳(100円)を購入し地図もいただきました。

これが各王子にある押印所です。

とりあえず、滝尻王子に押印です。

歩こうとしているのは「現在地」から熊野本宮本社までです。39kmあるので一泊二日で歩くのが標準です。

次の宿泊予定地の近露(ちかつゆ)をめざします。途中に福定の大イチョウがあります。(国道と熊野古道は離れています)

2023年11月29日に訪れましたが素晴らしい大イチョウでした。

近露の手前に「道の駅」がありました。

すぐそこは熊野古道です。

ちょっと覗いてみましたが、熊野古道らしい道が続いていました。

近くにある「牛馬童子」のレプリカがありました。

そして、近露の町に到着です。車なら本当に早くて楽ですが、歩くとなると‥。

近露には長閑な景色が広がっていました。

日置川です。実は何十年か前に渓流釣りでここを訪れたことがありますが、完全に忘れました(笑)

近露王子です。

ここにもスタンプがありましたが、歩いて訪れた時のためにとっておきましょう。

町の中の熊野古道です。熊野本宮大社に続く道です。

熊野古道 中辺路の下見をしてますます歩きたくなってきました。

※訪問日 2025.1.24