国立飛鳥歴史公園を散策しています。

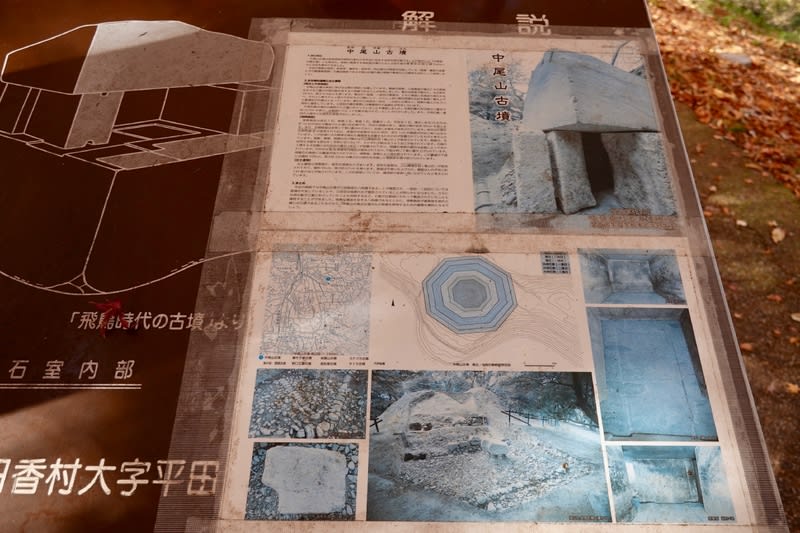

中尾山古墳から高松塚古墳へと向かっています。

高松塚古墳壁画館の手前に山茶花が咲いていました。

高松塚古墳のすぐ下に壁画感があります。高松塚といえばこの壁画です。

壁画館を覆うような紅葉が綺麗でした。

そして、高松塚古墳です。ここにも何度も訪れて何度もブログに書いています(笑)

私はいつ見てもプリンを連想してしまいます。

高松塚古墳で壁画が発見されてから52年も経ちました。

高松塚古墳からは葛城山(右)や金剛山(頂上は雲がかかっています)がよく見えます。

被葬者はこの景色が見える所に葬られたのでしょう。

目をこらすと牽牛子塚(けんごしづか)古墳が見えました。

こちらも何度か書きましたが、真の斉明天皇陵と考えられています。

こちらも八角形の墳墓で最近復元されました。

高松塚古墳の後ろの山は柑橘類の栽培が盛んなようでした。

橘は「垂仁天皇の命を受けた田道間守(たじまもり)が常世の国に渡って持ち帰った実」が、それと云われています。

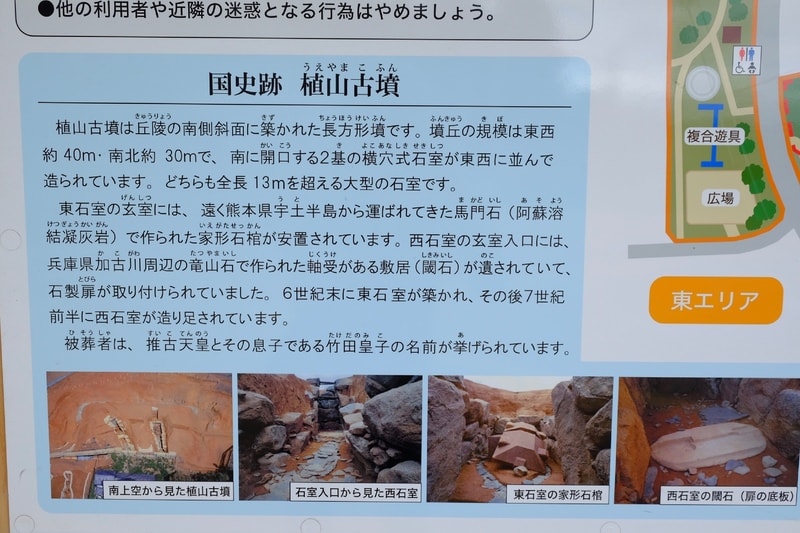

そして宮内庁が文武天皇陵に治定している陵墓にやって来ました。

こちらには拝所もあります。中尾山古墳とは大違いです。

文武天皇陵の前に無人販売所がありました。1袋100円だったので2袋購入しました。

再び高松塚古墳が望める展望台に戻って来ました。やっぱりプリンです(笑)

展望台からの眺めです。

長閑な明日香の風景ですが、よく見るとたくさんの家が並んでいました。

駐車場の奥にある飛鳥歴史公園館の裏の紅葉が綺麗だと教えてもらったので行ってみました。

確かに綺麗な紅葉でした。

今年は京都の真如堂の紅葉が見納めかと思っていましたが、明日香でも楽しむことができました。

静かな晩秋の明日香を楽しむことができました。

※訪問日 2024.12.10

中尾山古墳から高松塚古墳へと向かっています。

高松塚古墳壁画館の手前に山茶花が咲いていました。

高松塚古墳のすぐ下に壁画感があります。高松塚といえばこの壁画です。

壁画館を覆うような紅葉が綺麗でした。

そして、高松塚古墳です。ここにも何度も訪れて何度もブログに書いています(笑)

私はいつ見てもプリンを連想してしまいます。

高松塚古墳で壁画が発見されてから52年も経ちました。

高松塚古墳からは葛城山(右)や金剛山(頂上は雲がかかっています)がよく見えます。

被葬者はこの景色が見える所に葬られたのでしょう。

目をこらすと牽牛子塚(けんごしづか)古墳が見えました。

こちらも何度か書きましたが、真の斉明天皇陵と考えられています。

こちらも八角形の墳墓で最近復元されました。

高松塚古墳の後ろの山は柑橘類の栽培が盛んなようでした。

橘は「垂仁天皇の命を受けた田道間守(たじまもり)が常世の国に渡って持ち帰った実」が、それと云われています。

そして宮内庁が文武天皇陵に治定している陵墓にやって来ました。

こちらには拝所もあります。中尾山古墳とは大違いです。

文武天皇陵の前に無人販売所がありました。1袋100円だったので2袋購入しました。

再び高松塚古墳が望める展望台に戻って来ました。やっぱりプリンです(笑)

展望台からの眺めです。

長閑な明日香の風景ですが、よく見るとたくさんの家が並んでいました。

駐車場の奥にある飛鳥歴史公園館の裏の紅葉が綺麗だと教えてもらったので行ってみました。

確かに綺麗な紅葉でした。

今年は京都の真如堂の紅葉が見納めかと思っていましたが、明日香でも楽しむことができました。

静かな晩秋の明日香を楽しむことができました。

※訪問日 2024.12.10