【奈良ゆかりの画家らが描いた作品を通し洋画の足跡を辿る】

奈良県立美術館(奈良市登大路町)で明治150年記念企画展「美の新風―奈良と洋画」が開かれている。国内で油絵や水彩画など洋画が盛んになるのは明治時代以降。本展では奈良出身や奈良に移り住んだ画家たちによって描かれた作品を中心に約130点(参考出品を含む)を年代順に紹介し、奈良での洋画の足跡を振り返る。9月17日まで。

作品展示は序章と第Ⅰ~Ⅳ章、参考出品の作品群で構成する。序章で取り上げた洋画家は黎明期に活躍した浅井忠や石井柏亭、加藤源之助ら。第Ⅰ章「奈良ゆかりの洋画家~明治・大正・昭和戦前期」では大村長府、中村勝治郎、松岡正雄、普門暁ら、第Ⅱ章「奈良の洋画界~大正・昭和」では浜田葆光、足立源一郎、山下繁雄、若山為三、坂元一男、上島一司ら、第Ⅲ章「奈良と洋画」では中澤弘光、熊谷守一、山下新太郎、須田国太郎、杉本健吉、須田剋太ら、第Ⅳ章「奈良ゆかりの現代作家~戦後から現在まで」では田中敦子、絹谷幸二らの作品が並ぶ。

浅井忠(1856~1907)は西洋画を学ぶため1900年に渡仏し、帰国後には京都高等工芸学校(現京都工芸繊維大学)の教授になるとともに、聖護院洋画研究所(現関西美術院)を設立した。1904年頃制作の『奈良の鹿』は仲睦まじい雌雄の鹿を描いた作品で、森閑とした木立の中でゆったりと時が流れる。鹿を題材にした作品は他にも数多い。普門暁(1896~1972)の『鹿、青春、光、交叉』(上の写真㊧)、浜田葆光(1886~1947)の『水辺の鹿』(同㊨)、杉本健吉(1905~2004)の『春日野 鹿』……。浜田は高知出身だが、奈良の自然風土に魅せられて移住し鹿や奈良公園を好んで描いて〝鹿の画家〟として広く知られた。

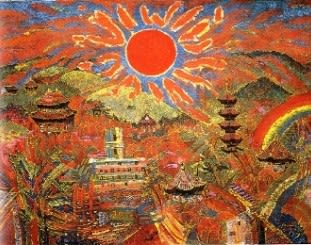

東京出身の山下繁雄(1883~1958)は長く奈良に住み〝平城画工〟と名乗って軍鶏(闘鶏)を描き続けた。1951年には奈良県文化功労者の表彰を受けている。展示作品『軍鶏』でも今まさに飛びかかりそうな一触即発の一瞬が迫力たっぷりに描かれている。坂元一男(1905~78)は鹿児島生まれで奈良師範学校、奈良教育大学で教鞭を執り美術教育に尽くした。『夏日(シャボン玉)』は日陰でシャボン玉に興じる姉弟(?)と真夏の日光を浴びて咲く背後の大きなヒマワリの明暗のコントラストが際立つ。地元奈良出身の絹谷幸二(1943~)の作品は奈良県100年記念展「描かれた大和」出品のために描かれた『大和遠望』(上の写真㊧)など2点を展示中(写真㊨は須田国太郎の『校倉(甲)』)。参考出品は黒田清輝『婦人像』、向井潤吉『首飾りと婦人』、前田常作『夜の人々』など。