現在、幼児教育学科2年生の英語コミュニケーションⅡでは、英語の絵本を読んでいます。

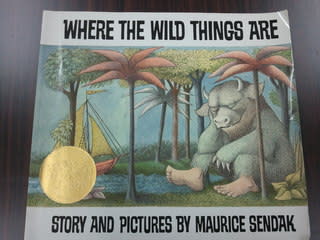

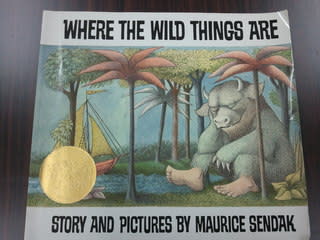

先日取り上げたのが、Where the Wild Things Are。

この絵本は、アメリカの友人家族が息子のために送ってくれたものです。

この絵本は、アメリカのオバマ大統領も好きなようで、イースターの恒例行事となっているホワイトハウスのイースターエッグハントでは、参加した子供たちにこの絵本の読み聞かせを行っています。

その様子は、動画サイトでも見ることができ、授業でもこの様子を見せました。

オバマ大統領の上手な読み聞かせの動画を見た後、日本語訳『かいじゅうたちのいるところ』(神宮輝夫訳)を僕が学生たちに読み聞かせました。(僕のは子育てにより多少は鍛えられたとは言え、あまり上手ではない読み聞かせですが…)。

その後、映画Where the Wild Things Areを英語音声・日本語字幕で見ました。

この映画を見ての感想をここに記しておきたいと思います。

まずは、物語の最初でMax少年が吸血鬼の話を創作し母親がそれをパソコンで入力するシーンがありますが、あれは、Max少年が物語を作ることができる想像力および創造力を持っていることを暗示するためのシーンだと思います。

ですから、絵本になっているこの物語もMax少年の夢の中あるいは心の中で作られた物語かもしれないことが、そのシーンによって暗示されています。

怪獣の島につき、「オレの味方はオレだけだ」という怪獣のセリフに共感していますが、これは、Maxの毎日の生活の状況から共感できることだと思います。

怪獣の島にはリーダーがいなかったようで、Max少年が王様となります。

リーダーがいない状態は無秩序で、この島でもやはりリーダーが希求される様子を見ると、現在ニューヨークのウォール・ストリートの占拠運動(Occupy Wall Street)から端を発し、各地に飛び火している占拠運動、しばしばリーダーの不在が指摘されるようですが、やはりリーダーがいないと無秩序な状態になってしまうためリーダーが必要であるということも示されていると解釈できるかもしれません。

(その意味では、私の研究しているJohn Steinbeckがリーダーがいなくなると、また次のリーダーが出現するという人間の集団の様子をIn Dubious Battle (1936, 『疑わしき戦い』)やThe Grapes of Wrath(1939, 『怒りのぶどう』で的確に描いていますが、ここではテーマから外れますので、Steinbeckのことはこれくらいにしておきます。)

ちなみにMax少年が身につけている王冠は画面では紙製のようにも見えますが、たとえばアメリカのハンバーガー・チェーンのバーガーキング(Burger King)などでもらえる子供用の誕生日パーティなどで使う紙製の王冠を想起させます。

怪獣の一人(一頭または一匹というべきか)が、"KW"という名前が付けられています。

これについては、これまでこの映画を2回見た際には、どのような意味の名前なのかわからないままでしたが、今回見ていて思ったのは、"OK, I love you."を早く言うと"KW"のように聞こえるということです。

映画の作者(監督は、スパイク・ジョーンズ氏)の子供時代に"OK, I love you"→"KW"なる怪獣のおもちゃなどがあったのかもしれません(これは全くの勝手な想像です)。

怪獣の島での描写は、やや冗長であるとの印象を受けました。

Maxの怪獣たちとの関係、怪獣たち同士の関係がなかなか把握できませんでしたが、40ページの絵本を100分を超える映画に仕上げるには怪獣の島でのシーンを膨らませる必要があったのかもしれませんが、少し内容を盛り込みすぎとの感じがしました。

Maxは島を出る前、ある怪獣に、君は王様(キング)でもないしバイキングでもない、一体君は何者だ(What are you?)というシーンでMaxは"I'm Max."と答えています。

これには、「僕はマックスだ」という意味のほかに、maxという語に含まれる「最高」という意味も重ね合わせて考えたほうがいいのかもしれません。

つまり、僕は王様でもなく海賊でもない、ただのマックスという少年だけれども、でもそれが最高である、というメッセージが込められているということです。

島を出るMax少年と怪獣たちの別れのシーンはとても感動的なものでした。

ここでは、言葉によるセリフはなく、怪獣たちのほえ声とそれにこたえるMax少年のほえ声のみのシーンになっていましたが、それでも心が十分伝わりあっていることがよくわかるシーンでした。

人間でも声を合わせて合唱すると気持ちがいいものですが、動物(怪獣)もきっと声を合わせて吠え合うことは気持ちが通じ気持ちがいいと感じるのだろうなと思いました。

一匹の犬が遠吠えをすると、それに合わせて別の犬も遠吠えをしますが、これもおそらく犬同士、とても気持ちがいいと感じるのだろうなとこのシーンを見て考えました。

Max少年が帰宅し、家に帰るシーンは、まさに埴生の宿(There's no place like home.)というメッセージが含まれているシーンでした。

多少荒れてはいるが、やっぱり我が家が最高、いたずら坊主でもわが子は最高(max)、そんなことがよくわかるシーンでした。

先日取り上げたのが、Where the Wild Things Are。

この絵本は、アメリカの友人家族が息子のために送ってくれたものです。

この絵本は、アメリカのオバマ大統領も好きなようで、イースターの恒例行事となっているホワイトハウスのイースターエッグハントでは、参加した子供たちにこの絵本の読み聞かせを行っています。

その様子は、動画サイトでも見ることができ、授業でもこの様子を見せました。

オバマ大統領の上手な読み聞かせの動画を見た後、日本語訳『かいじゅうたちのいるところ』(神宮輝夫訳)を僕が学生たちに読み聞かせました。(僕のは子育てにより多少は鍛えられたとは言え、あまり上手ではない読み聞かせですが…)。

その後、映画Where the Wild Things Areを英語音声・日本語字幕で見ました。

この映画を見ての感想をここに記しておきたいと思います。

まずは、物語の最初でMax少年が吸血鬼の話を創作し母親がそれをパソコンで入力するシーンがありますが、あれは、Max少年が物語を作ることができる想像力および創造力を持っていることを暗示するためのシーンだと思います。

ですから、絵本になっているこの物語もMax少年の夢の中あるいは心の中で作られた物語かもしれないことが、そのシーンによって暗示されています。

怪獣の島につき、「オレの味方はオレだけだ」という怪獣のセリフに共感していますが、これは、Maxの毎日の生活の状況から共感できることだと思います。

怪獣の島にはリーダーがいなかったようで、Max少年が王様となります。

リーダーがいない状態は無秩序で、この島でもやはりリーダーが希求される様子を見ると、現在ニューヨークのウォール・ストリートの占拠運動(Occupy Wall Street)から端を発し、各地に飛び火している占拠運動、しばしばリーダーの不在が指摘されるようですが、やはりリーダーがいないと無秩序な状態になってしまうためリーダーが必要であるということも示されていると解釈できるかもしれません。

(その意味では、私の研究しているJohn Steinbeckがリーダーがいなくなると、また次のリーダーが出現するという人間の集団の様子をIn Dubious Battle (1936, 『疑わしき戦い』)やThe Grapes of Wrath(1939, 『怒りのぶどう』で的確に描いていますが、ここではテーマから外れますので、Steinbeckのことはこれくらいにしておきます。)

ちなみにMax少年が身につけている王冠は画面では紙製のようにも見えますが、たとえばアメリカのハンバーガー・チェーンのバーガーキング(Burger King)などでもらえる子供用の誕生日パーティなどで使う紙製の王冠を想起させます。

怪獣の一人(一頭または一匹というべきか)が、"KW"という名前が付けられています。

これについては、これまでこの映画を2回見た際には、どのような意味の名前なのかわからないままでしたが、今回見ていて思ったのは、"OK, I love you."を早く言うと"KW"のように聞こえるということです。

映画の作者(監督は、スパイク・ジョーンズ氏)の子供時代に"OK, I love you"→"KW"なる怪獣のおもちゃなどがあったのかもしれません(これは全くの勝手な想像です)。

怪獣の島での描写は、やや冗長であるとの印象を受けました。

Maxの怪獣たちとの関係、怪獣たち同士の関係がなかなか把握できませんでしたが、40ページの絵本を100分を超える映画に仕上げるには怪獣の島でのシーンを膨らませる必要があったのかもしれませんが、少し内容を盛り込みすぎとの感じがしました。

Maxは島を出る前、ある怪獣に、君は王様(キング)でもないしバイキングでもない、一体君は何者だ(What are you?)というシーンでMaxは"I'm Max."と答えています。

これには、「僕はマックスだ」という意味のほかに、maxという語に含まれる「最高」という意味も重ね合わせて考えたほうがいいのかもしれません。

つまり、僕は王様でもなく海賊でもない、ただのマックスという少年だけれども、でもそれが最高である、というメッセージが込められているということです。

島を出るMax少年と怪獣たちの別れのシーンはとても感動的なものでした。

ここでは、言葉によるセリフはなく、怪獣たちのほえ声とそれにこたえるMax少年のほえ声のみのシーンになっていましたが、それでも心が十分伝わりあっていることがよくわかるシーンでした。

人間でも声を合わせて合唱すると気持ちがいいものですが、動物(怪獣)もきっと声を合わせて吠え合うことは気持ちが通じ気持ちがいいと感じるのだろうなと思いました。

一匹の犬が遠吠えをすると、それに合わせて別の犬も遠吠えをしますが、これもおそらく犬同士、とても気持ちがいいと感じるのだろうなとこのシーンを見て考えました。

Max少年が帰宅し、家に帰るシーンは、まさに埴生の宿(There's no place like home.)というメッセージが含まれているシーンでした。

多少荒れてはいるが、やっぱり我が家が最高、いたずら坊主でもわが子は最高(max)、そんなことがよくわかるシーンでした。

(The House of pink galbes on the left side in this photo is our Gakusei Kaikan building.)

(The House of pink galbes on the left side in this photo is our Gakusei Kaikan building.)

。

。 に行きました。

に行きました。