住所/〒520-0475 大津市葛川坊村町155 TEL/077-599-2372

アクセス

★電車/JR湖西線「堅田」駅より、江若バス「坊村」バス停下車 徒歩約4分

★車/湖西道路「真野」ICより約30分

駐車場/約40台(無料) 拝観料/無料 拝観時間/9:00~16:30

寺号碑 三宝橋

寺号碑 三宝橋 霊場木札

霊場木札

天台宗。山号は安曇山(あどさん)。本尊は千手観世音菩薩。

近畿三十六不動尊霊場第27番札所、びわ湖百八霊場第18番札所。

859年、円仁和尚の師弟である相応(そうおう)和尚が、厳しい修行の末に生身の不動明王を感得し、その木像を安置したのが始まり。

三宝橋

三宝橋

弁天堂鳥居・本堂・護摩堂

弁天堂鳥居・本堂・護摩堂

本堂

本堂

本堂内部

本堂内部

回峰行(かいほうぎょう)とは独特の行で、100日間、1日30km、夜中に山中などを走るというもので、この厳しい行の道場にふさわしく、寺院は老杉が生い茂る深山におおわれている。

開基(創立者)は相応和尚(そうおうかしょう)である。地名を冠して葛川明王院(かつらがわみょうおういん)と称されることが多く、息障明王院(そくしょうみょうおういん)、葛川息障明王院、葛川寺などとも称される(宗教法人としての名称は「明王院」)。

大津市北郊の深い山中に位置する天台修験の道場である。開基の相応は回峰行(比叡山の山上山下の霊地を巡礼し、数十キロの道のりをひたすら歩く修行)の創始者とされている。

政所表門

政所表門

相応による草創

『葛川縁起』(鎌倉時代前期成立)や相応の伝記『天台南山無動寺建立和尚伝』(10世紀頃成立)等によれば、明王院は、貞観元年(859年)に相応和尚(831 - 918、建立大師)が開いた修行道場という。相応は天台座主を務めた円仁(慈覚大師)の弟子で、はじめ比叡山東塔の南に位置する無動寺谷に住したが、修行に適した静寂の地を求めて当地に移ったという。

『葛川縁起』の伝える開基伝承は伝説色が濃いものの、大略次の話を伝える。

相応は葛川の地主神である思古淵神(志古淵神)から修行の場として当地を与えられ、地主神の眷属である浄喜・浄満(常喜・常満とも)という2人の童子の導きで比良山中の三の滝に至り、7日間飲食を断つ厳しい修行を行った。満願の日、相応は三の滝で不動明王を感得(仏などの超人間的なものの存在を感じ取ること)する。放心した相応が三の滝の滝壺に飛び込むと、不動明王と見えたのは桂の古木だった。この霊木から千手観音像を刻み、安置したのが明王院の始まりとする。

なお、上記の浄喜・浄満の末裔とされる葛野(くずの)常喜家・葛野常満家は現在も信徒総代として門前の集落に存在している。

現在、本尊の千手観音像と脇侍の毘沙門天像、不動明王像は相応の時代まではさかのぼらず、平安時代・院政期(12世紀)の作とされる。現存する本堂は江戸時代の建築だが、保存修理工事の結果、平安末期に建立された前身堂の部材が一部転用されていることが判明した。

境内発掘調査の結果等から、平安末期には現状に近い寺観が整っていたと推定される。

『梁塵秘抄』には葛川への参詣道について歌った今様が収められており、平安末期には山林修行地としての葛川が著名だったことがわかる。

年代の確かなものとしては、九条兼実の日記『玉葉』治承5年(1181年)6月18日条に、「今日より法眼が葛川に参籠した」とする記述が初出とされている。

坊村村社

坊村村社

参考資料:ウィキペディア 明王院 (大津市)

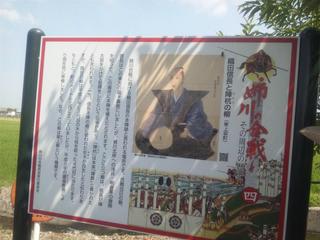

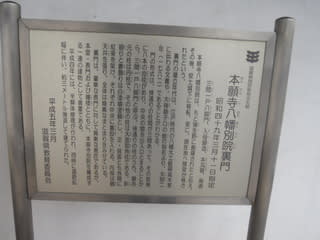

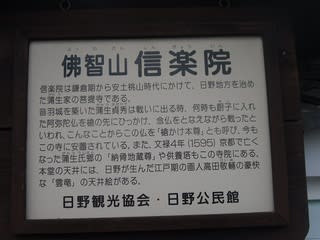

山上駐車場の説明板(管山寺城の説明はありません)

山上駐車場の説明板(管山寺城の説明はありません)

歴代住職の墓

歴代住職の墓

ケヤキ門

ケヤキ門 護摩堂

護摩堂

本堂

本堂

近江天満宮

近江天満宮

管山寺参道へ

管山寺参道へ

里坊【弘善館】に寺宝

里坊【弘善館】に寺宝

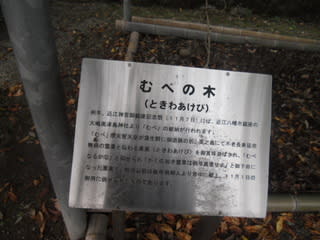

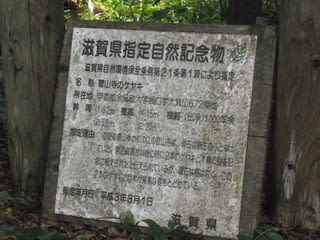

管山寺山門・・・ケヤキは道真公お手植え

管山寺山門・・・ケヤキは道真公お手植え

寺号碑 三宝橋

寺号碑 三宝橋 霊場木札

霊場木札

三宝橋

三宝橋

弁天堂鳥居・本堂・護摩堂

弁天堂鳥居・本堂・護摩堂 本堂

本堂

本堂内部

本堂内部

政所表門

政所表門

坊村村社

坊村村社

.

.

修験出発式

修験出発式

杣川通過

杣川通過

日吉神社鳥居

日吉神社鳥居

岩壷不動尊

岩壷不動尊

谷筋砂防石詰

谷筋砂防石詰 右岸砂防石詰

右岸砂防石詰

杖の権現

杖の権現

山頂虎口

山頂虎口

2党三角点でmy poleの登頂記念写真

2党三角点でmy poleの登頂記念写真

木道階段をおります

木道階段をおります

信楽まで

信楽まで

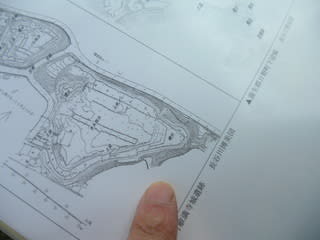

江戸期の絵図(北・東・東・西)・・・南が無い絵図

江戸期の絵図(北・東・東・西)・・・南が無い絵図

極彩色の本殿

極彩色の本殿 行者堂

行者堂

旧石積に、補修石積の区分がくっきり。

旧石積に、補修石積の区分がくっきり。

まむし草の実(半熟)で、熟すと真っ赤ですが毒あります

まむし草の実(半熟)で、熟すと真っ赤ですが毒あります

紫香楽宮遺跡通過

紫香楽宮遺跡通過

信楽鐡道11月28日開通

信楽鐡道11月28日開通 第二名神

第二名神

紫香楽宮跡駅前(→代替バス停(番号札回収=点呼)にて貴生川駅・運賃別途必要)

紫香楽宮跡駅前(→代替バス停(番号札回収=点呼)にて貴生川駅・運賃別途必要)

林道脇の削岩ドリル跡

林道脇の削岩ドリル跡

壺笠山城が真ん中の遠望

壺笠山城が真ん中の遠望

百穴古墳群

百穴古墳群

公園内に残る塔の心礎

公園内に残る塔の心礎

宇佐山城遠望(右が二ノ丸)

宇佐山城遠望(右が二ノ丸)

本殿の上にNHKのアンテナ塔(この床下に宇佐山城主郭の石垣が?)

本殿の上にNHKのアンテナ塔(この床下に宇佐山城主郭の石垣が?)

黒川村460km

黒川村460km

近江神宮楼門(境内から)

近江神宮楼門(境内から)

近江神宮表参道(11月3日古式流鏑馬の準備完了)

近江神宮表参道(11月3日古式流鏑馬の準備完了)

山上の駐車位置(大きなスペースあり)

山上の駐車位置(大きなスペースあり) この先は土砂崩れ通行不可

この先は土砂崩れ通行不可 土砂崩れ現場

土砂崩れ現場

車で・・・唯一のビューポイント

車で・・・唯一のビューポイント

赤子山スキー場のリフトの最上部!

赤子山スキー場のリフトの最上部!

:佐

:佐

宝篋印塔は、鎌倉時代の作とされ「楢崎氏」の供養塔と伝えられている。

宝篋印塔は、鎌倉時代の作とされ「楢崎氏」の供養塔と伝えられている。

高源寺の背後尾根、前面の段築

高源寺の背後尾根、前面の段築

五番領城址

五番領城址

龍ヶ崎砦(茶臼山古墳群)遠景

龍ヶ崎砦(茶臼山古墳群)遠景  横山城遠景

横山城遠景

遠藤直経の戦場墓碑:元亀元年、遠藤直経は姉川の合戦で岩手城主竹中重治の弟重矩に討たれた。

遠藤直経の戦場墓碑:元亀元年、遠藤直経は姉川の合戦で岩手城主竹中重治の弟重矩に討たれた。