ハートピア入口に説明板

ハートピア入口に説明板

今崎と今堀の村境を流れる蛇砂川は天井川で何度も反乱を起こしていました。寛政三年(1791)八月の水害では、多くの家屋や田畑が浸水したため、住民は仙台藩に救助を願いでました。そこで、川の北側にある森を遊水地として、これを取り囲む五尺(約1.5m)、長さ三百六十間(約650m)の土手が築かれました。

六十二万石の仙台藩が造ったので万石堤と呼ばれています。太平洋戦争中、八日市飛行場が拡張されたため、堤の大半は壊されて、今はその一部は八日市福祉センター(ハートピア)の北側に残っています。 中野地区まちづくり協議会(現地説明板)

尚、仙台藩の陣所は東近江市(旧八日市市)上羽田に置かれいました。

江戸時代、仙台藩(62万石)伊達氏の飛び地(領地)であったため、万石堤と呼ぶ。 ハートピア入口に説明板 仙台藩は、江戸時代に主として現在の宮城県全域と岩手県南部(北上市まで)および福島県新地町を領地とした藩である。旧字では[仙臺藩。 居城は現在の仙台市にある仙台城で、石高は62万石。江戸時代全期を通じて外様大名の伊達家が治めた。知行地には茨城県・滋賀県に数か所の飛び地があった。

飛び地の近江国

| 旧 国 | 郡 名 | 継目判物 | 旧高旧領取調帳 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 村数 | 石高(表高) | 村数 | 石高(内高) | ||

| 近江国 | 蒲生郡之内 | 18 | 8,842.794 | 18 | 12,220.49600 |

| 野洲郡之内 | 2 | 1,157.206 | 2 | 1,157.20600 | |

| 小計 | 20 | 10,000.000 | 20 | 13,377.70200 |

- 蒲生郡内18ヶ村

- 野洲郡内2ヶ村

東近江市今崎町、東近江福祉センターハートピアの裏側に広がる「50年森」。この森が、中野地区まちづくり協議会のみなさんの手によって美しく蘇りました。 2011年に作業に着手する前の50年森は、木々がうっそうと生い茂り、暗く、荒れ果てた放置林でした。作業を開始すると、待っていたのは大量のゴミでした。 50年森には中央を貫く形で「万石堤」という、江戸時代にこの土地を治めていた ・・・

東近江市今崎町、東近江福祉センターハートピアの裏側に広がる「50年森」。この森が、中野地区まちづくり協議会のみなさんの手によって美しく蘇りました。 2011年に作業に着手する前の50年森は、木々がうっそうと生い茂り、暗く、荒れ果てた放置林でした。作業を開始すると、待っていたのは大量のゴミでした。 50年森には中央を貫く形で「万石堤」という、江戸時代にこの土地を治めていた ・・・

本日も訪問、ありがとうございました。感謝!

(県道4号線のトンネル)この道は路巾が広いので、路上駐車(車は少ないがカーブで危険!)

(県道4号線のトンネル)この道は路巾が広いので、路上駐車(車は少ないがカーブで危険!) 右手のコンコリート斜面に階段が、ここを登ります。

右手のコンコリート斜面に階段が、ここを登ります。

尾根に向かって急坂の山道が付いている。比高20mほどで左に土塁が2区画、簡単に到達できる。10分ほどで城域に着きました。

尾根に向かって急坂の山道が付いている。比高20mほどで左に土塁が2区画、簡単に到達できる。10分ほどで城域に着きました。

郭内は雑木で詳細・撮影確認出来ず。

郭内は雑木で詳細・撮影確認出来ず。

歩いていくと道の脇に低い土塁がある。さらに進んで行くと虎口もあり、途中から浅いながらも堀も掘られている。土塁は郭をめぐるように盛られており、東側に回りこむとそこは低地となり、池のようなものがあった。天然の水堀であろうか。

歩いていくと道の脇に低い土塁がある。さらに進んで行くと虎口もあり、途中から浅いながらも堀も掘られている。土塁は郭をめぐるように盛られており、東側に回りこむとそこは低地となり、池のようなものがあった。天然の水堀であろうか。

遺構規模が非常に小さい城というよりは屋敷カ!

遺構規模が非常に小さい城というよりは屋敷カ! 南側谷筋・・・竪堀の様にも見えるが!

南側谷筋・・・竪堀の様にも見えるが!

ここから入城、西側へ10m程で城域です

ここから入城、西側へ10m程で城域です 県道4号沿いの小公園

県道4号沿いの小公園

西側に平削地・・・そして切岸が!

西側に平削地・・・そして切岸が!

主郭で三角点。最高所!

主郭で三角点。最高所!

遠景(東側より)

遠景(東側より)

高山集落の笹山神社の西の県道4号線沿い・・・東側

高山集落の笹山神社の西の県道4号線沿い・・・東側

⇒へ「山上城」虎口

⇒へ「山上城」虎口

土塁の上の平削地

土塁の上の平削地 山上城・・・遠景

山上城・・・遠景

甲賀の城より

甲賀の城より

甲賀の城より

甲賀の城より

下山城・伴屋敷(九品寺)・・・遠望

下山城・伴屋敷(九品寺)・・・遠望

搦め手登城口?

搦め手登城口?

水口 岡山城が遠望できる

水口 岡山城が遠望できる

福照寺参道の横に駐車加(内貴殿屋敷の土塁の隣)

福照寺参道の横に駐車加(内貴殿屋敷の土塁の隣) 福照寺

福照寺

宝物庫の裏に石仏

宝物庫の裏に石仏 登城口

登城口

残された空堀

残された空堀

内貴尾山城(遠望)

内貴尾山城(遠望)

何本は、土の中から出迎え

何本は、土の中から出迎え

福照寺から、北虫生野城(約500m東)を望む

福照寺から、北虫生野城(約500m東)を望む

虎口というよりは排水口と思われる。

虎口というよりは排水口と思われる。

遠望・・・西から

遠望・・・西から

左側が城道・・・・北側からの遠景

左側が城道・・・・北側からの遠景

東虎口

東虎口

西からの遠景

西からの遠景

北城(遠景)

北城(遠景) 南城(遠景)

南城(遠景)

駐車位置

駐車位置

主郭で

主郭で

三角点・・・主郭の東側土塁上

三角点・・・主郭の東側土塁上

熊の爪痕

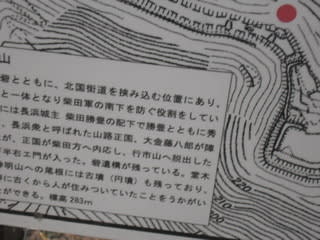

熊の爪痕 別所山砦(前田利家・利長陣城)・行市山砦(佐久間盛政陣城)・中谷山砦(原彦次郎長頼)。遠望:玄蕃尾城。(天正11年(1583年)賎ヶ岳合戦で柴田勝家方の砦として築かれた。)

別所山砦(前田利家・利長陣城)・行市山砦(佐久間盛政陣城)・中谷山砦(原彦次郎長頼)。遠望:玄蕃尾城。(天正11年(1583年)賎ヶ岳合戦で柴田勝家方の砦として築かれた。) 下山・・・イカりイソウ

下山・・・イカりイソウ  神明山砦(遠景)

神明山砦(遠景)

堂木山砦へは余呉町の火葬場の東へ小川沿いの道から山中に入る山道がある。

堂木山砦へは余呉町の火葬場の東へ小川沿いの道から山中に入る山道がある。

とっかかりのない急斜面を登り切る。

とっかかりのない急斜面を登り切る。  ここから砦までは傾斜の緩やかな尾根筋を辿るが、道は無くなり登り難いことこの上ない。

ここから砦までは傾斜の緩やかな尾根筋を辿るが、道は無くなり登り難いことこの上ない。 入城前に、西の堀切で・・・講師:長谷川博美氏より概要説明中!

入城前に、西の堀切で・・・講師:長谷川博美氏より概要説明中!

登ること約20分、植栽人口林の中に堀切と土塁の壁が現れる。

登ること約20分、植栽人口林の中に堀切と土塁の壁が現れる。

堂木山砦(遠望)・・・余呉湖岸より

堂木山砦(遠望)・・・余呉湖岸より